具体描述

编辑推荐

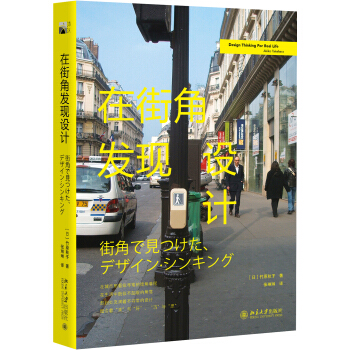

在城市里看似寻常的街角巷尾在生活中貌似不起眼的角落

却到处充满着不寻常的设计

暗含着“美”与“好”、“巧”与“思”

工业设计师出身的竹原秋子,在生活中,习惯于用设计专业眼光来看待日常物品,大到公共设施,小至随身物件,她都能从中发现设计的精巧之处。

《在街角发现设计》挑选了100多件国外的生活物件,作者用简练的文字将每件设计的巧妙之处点出,并配以大量实物图片,让读者能过瘾地身临其境感受到优良设计对于便捷、优质生活的提升所起的催化作用。

《在街角发现设计》跳出“经典设计”的视角,着眼于日常生活中的寻常设计,更易于普通读者亲近与感受。同时,《在街角发现设计》呈现出来的创意感,将激励年轻人尝试新的生活方式改变,会比较受到年轻人的喜爱。

内容简介

作者竹原秋子作为一名设计师,常年在东京、巴黎等城市生活,她用自己设计专业的眼光,不断发现寻常事物中不寻常的设计之处,将日常生活里那些让人会心一笑、感觉贴心、安全便捷的各种人性化设计,发现并发掘出来。《在街角发现设计》挑选了100多件国外的生活物件,都是散落在寻常生活中的优良设计。作者用简练的文字将每件设计的巧妙之处点出,并配以大量实物图片,分享给爱好生活、喜爱设计和创意的读者。

作者简介

竹原秋子,日本工业设计师。1940年出生于日本静冈县。1964年从千叶大学工学部工业设计专业毕业后,任职于佳能企业股份有限公司设计部。1968年获法国政府奖学金,留学法国,之后任职于巴黎Thecnes设计事务所。1973年回国,担任武藏野美术大学基础设计专业设计论课程的授课教师。1975—2010年,就职于日本和光大学艺术专业,担任产品设计、设计史、现代设计潮流、环保设计、服装论课程的授课教师。主要著作有:《停下脚步做设计》(1986)、《高科技时代的设计》(1989)、《塑料的魅力》(1994)、《巴黎匠人》(2001)、《说走就走的旅行》(2011)、《核能大国法兰西与蒙娜丽莎》(2013)等。内页插图

目录

第一章 “ 啊,原来设计还可以是这样的”璀璨夺目 水晶苹果标志

传奇杰作 TOLIX

购物改革 便捷手拖车

高筒胶靴 一份来自优雅的邀约

法式风格 棉被压缩袋

设计原点 贪心招财猫

文化渗透 法式漫画咖啡馆

全年无休 不像书店的书店

时尚双子 杂志也有双胞胎

梦想传承 法国的RoBolution

第二章 不走寻常路的包装设计

绝对天然 不走寻常路的酒包装

高丽茶碗 微波食品

挑战禁忌 男式护肤品

无谓口感 花样饮料瓶

包装营销 OGO矿泉水

别样盆栽 让你爱上种花

第三章 让人笑逐颜开的设计

法国制造 幽默筷子

休假设计 向幽灵街道说“不”

时尚禁烟 花样烟灰缸

新鲜设计 换装座椅

多彩外观 橡胶底沙拉碗

纯真童趣 吸盘式儿童牙刷

独特设计 大人们开的小玩笑

男式潮流 米开朗琪罗再发现

旧物新用 蔬菜纸张

第四章 公共设计与幽默感

艾滋预防 名胜地的宣传活动

禁止进入 微笑的恶搞标识

禁止标识 草地正在休息

以大取胜 紧急事态下的放心标识

为您服务 印象派洗手间

暖心冬季 毛线织起的募捐大潮

幽默至上 多彩支柱

第五章 用孩子的眼睛去看

芭比医生 儿童就医心理建设

安心乐园 转椅游戏

亲子展览 同一视角下的玩具世界

趣味科技 无需眼镜的3D展

与子同乐 不一样的时尚展

精致玩具 两代人的心爱之物

安全工艺 可以咬的长颈鹿

青空冰场 公共设计中的游乐园

第六章 都市中的环保服务

以假乱真 树形路灯杆

“达标”设计 低调垃圾箱

悲壮背影 巴黎公共电话

巨型花盆 烟头灭火器

设计传承 巴黎沙滩下的舒适创意

新奇科技 绿洲公交站

第七章 环境友好城市·系统

安全先行 自行车专用信号灯

以“车”代“车” 公共自行车Velib

河上工厂 Velib修理船

观光创意 脚踏出租车

站前出租 连通各地的三轮车

生态快递 橙色三轮配送车

环保邮政 手动拉杆包

一路直达 和自行车一起坐电车

第八章 环境友好城市·守护

微笑轮椅 公认素材下的创意

鲜亮用色 橙色运送车

丹麦制造 Nihola自行车

变化万千 会捉迷藏的自行车

专为爱宠 宠物手推车

旧物创新 藤制三轮车

手摇轮椅 化阻碍为零

第九章 展示中的灵光一现

展示魔术 俯身仰视

投影艺术 自动翻页的巨型图书

以手赏画 触觉名画展

超越歧视 不同肤色的人偶模特

震撼十足 谷歌地图上的空间展示

第十章 品牌力设计与权力设计

豪奢围栏 路易威登正在施工

围栏战术 巴黎警署的招募作战

权力设计 密特朗总统

生态巡逻 巴黎骑兵队

视觉围栏 玛丽·安托瓦内特与障眼法

两强对决 苹果与三星之争

第十一章 安全·安心型社会与监狱式社会

监狱社会 个人条形码

天外飞声 不是鸟鸣,也不是“请通过”

人性设计 坐着轮椅上公交车

声音主角 地铁交通卡

设身处地 Thalys的站牌设计

费时之美 单眼35分钟睫毛膏

删除记录 分手电话

一目了然 紧急图示

画面解析 逃生设计

第十二章 减灾设计

IT最爱 百分百天然设计

警钟长鸣 “铭记”设计

环保房屋 巴黎联排住宅

能效标识 住宅专用

电光流转 会发光的电源线

崭新纪元 租赁电动车

垂直花园 3毫米的秘密

丰田汽车 产自法国

赤足小子 漫画的力量

水上积木 巴黎的减灾公园

结 语

精彩书摘

绝对天然不走寻常路的酒包装

大自然中的美总是能轻易地打动人心,如参天树木、嶙峋怪石、潺潺流水,都会让人不禁感叹自然的巧夺天工。也正因如此,

近一段时间以来,人们越来越珍惜自然,反倒对人工制品失去了兴趣。然而最近,一瓶来自山形县的美酒却意外地让我眼前一亮。一张《山形报》沿着瓶身蜿蜒的曲线自上而下包裹住了整只酒瓶,留下一地褶皱。瓶底富余的部分则向里折起,瓶口处没有使用胶布封口,而是由一圈白色橡皮筋简单扎起。瓶身上贴着一张标签,上面写道:“打破三百年酿造传统,日本本酿造酒 1,真正的无过滤槽前原酒 2。”原来这是一瓶只在冬季酿造的酒,且仅经过发酵,没有任何

其他工序。正如各位在便利店中看到的一样,现如今,所有的商品包装都

极力追求奢华,以至于到了浮夸的地步。大过头的文字、纯色设计以及晃人眼的颜色泛滥成灾。然而在这一片风潮之中,竟然还有这

1 日本清酒的分级之一。指每1吨大米的酿造用酒精添加量在120升以内的清酒。2 槽前酒,指仅经过发酵,不经过滤、加热后形成的酒。此类酒不宜久置,口感随着时间变差。因此宜在冬季,利用寒气酿制。

无过滤槽前原酒,报纸包装上贴着打印出的标签。

样一件采用“节俭 ”设计的商品。这并不是因为造酒厂突然兴起,想要挑起时尚的大旗;也不是因为他们追求什么环保先进企业。他们恐怕并未多想,只是随手用了一件手边正有的材质,做了一次极简的包装设计。这就像在古时候,用稻草一次捆上五个鸡蛋一样,都充满着一种如出一辙的自然美。这份回味无穷的浓厚美酒,以这样别致的 100%无添加设计为包装,恐怕不仅会倾倒一片酒客,还会让众多的设计师们醺然欲醉。

?

法国制造

幽默筷子

我在巴黎玛莱区买了一双漂亮的筷子。长长的狐耳之下,是一张灿烂的笑脸。塑料材质,很有可能是 ABS塑料。成品造型简单,看上去像是金属模具打造而成,不知为何,却多了一分工艺品的风情,留有一丝历经洗练的巴黎手工痕迹。店主声称,这双筷子无论是设计还是制作,都在法国。圆圆的鼻头与一道弧线的嘴巴,幽默十足,泛着银质光泽的黑眼更添魅力。在透明的半球状塑料里侧贴上一片银色箔片,箔片上带着一个圆圆的黑点,最后再将塑料贴在筷子上,就成了一双大眼睛。设计者与使用者都生活在“刀叉文化圈 ”中,在我们这些“筷子文化圈 ”里的人看来,这件设计充满了异域风情,却又像是一场来自“筷子文化圈”的盛情邀约。它比日本学校餐食中提供的叉匙 1要好用得多。虽然叉匙的前端分叉,可以代替叉子使用,但它真正派上用场的地方,也只有这分叉的一小部分。因此,叉匙的出现,并没有对“筷子文化”产生丝毫威胁。

1 前端分叉兼有叉子功能的汤匙。

筷子上那张狐狸的笑脸也很可爱啊。然而,生活在“筷子文化圈”的我们,却往往难以想出这种创意。这双法国制造的筷子带着一种独特的幽默,它来自对日用品精益求精的追求。此筷当前,让我在惊讶于其创意的同时,也不禁想起了日本追求快乐的角色商品设计。

筷子长 212毫米。除了橙色和白色外,还有蓝色和米色。

?

天外飞声

不是鸟鸣,也不是“请通过”1

在巴黎十字路口的信号灯杆上,附有一个米黄色的小盒子。盒子十分不起眼,以至于一直以来,它从没有引起我的注意。某日,在巴黎市政府附近,突然传来一个声音——“这里是里沃利大街、圣殿大街。”但当我回头寻找时,身后却空无一人。这实在令人费解。

之后的某一天,我终于发现了这个小盒子。盒子上绘有一幅手持拐杖的人形图像,底部还设有一个开关。向上轻推开关,盒子就会发出声音,反复播报十字路口两边道路的名称。这份播报只会出现在绿灯阶段,声音时长比正常人缓慢过完马路的时间还要略长一些。

这款发音盒子,会告知视觉障碍人士,他们所在的位置是十字路口、道路交点,并帮助他们安全过马路。因为普通人往往会忽略

1 日本江户时代童谣中的一句歌词,意为“请通过”。

2005年,保障残疾人便利性的法律正式出台。同时,这款十字路口处的小盒子也一同设立。

这个附带图像的小盒子,所以它的数量看上去并不太多。但它确实保障了残疾人出行的安全,给予他们安心的出行感受,可谓是一件十足优秀的设计。

日本的道路多半没有名称,因此并不能完全效仿这种措施。但是,这款盒子却给了我们一个关于设计开发的启示——我们需要一款不依赖机器,也一样可以告知当前位置的设计。

?

垂直花园

3毫米的秘密

在怪石嶙峋的荒芜山地中,泰国的森林仍然一片繁茂。对这一现象进行研究的帕特里克·布兰克发现了其中的秘密——3毫米的苗床支撑起了这些植物的根部。这个秘密也成为垂直花园成功的关键。将两片 3毫米厚的毛毡重叠在一起,剪开一边,使得两片毛毡间形成一个口袋。在口袋中放入残留着少许土壤的植物根部,如此一来,即使没有广袤的土壤,植物也依旧可以正常生长。

凯·布朗利博物馆外侧墙壁上的垂直花园大获好评,其评价之高,甚至超越了让·努维尔设计的建筑本身。巴黎市政厅的附近也有布兰克的作品,他选用了彼此相配且可共存的植物,充分利用了它们颜色、形状与面积巨大的特性,在墙面之上,纵情设计了一幅美丽的“壁画 ”。同时,他还采用了循环灌溉系统,让水可以定期从高处流入,进行灌溉。

由观叶植物组成的垂直景观收获盛誉,世界各地的设计订单犹如雪片般飞来。如此受追捧的布兰克工作室,其室内也是一片热带植物繁茂生长的景象。他本人承认,日本石沙庭园的岩石上生长的苔藓,曾给他带来灵感。

巴黎 BHV公寓外墙的垂直花园

帕特里克·布兰克,一位曾经在水中培育出一小片森林从而震惊世界的研究者,将大都市的绿化转化为设计的主题,这完全是出于当今时代的需要。

?

以大取胜

紧急事态下的放心标识

空客 A380即将登陆法国戴高乐机场。这架双层结构的巨型客机有近 800个座位,为此,整个机场的设施也进行了相应的更新。目前最大的航站楼已成为波音 747-400飞机(超大型喷气式飞机)的专用航站楼,再也无法容纳一倍以上的新增旅客,因此,一座新的航站楼应运而生。它的内部告示牌设计十分有趣,可以用“意向明确”四个字来形容。

空客 A380是迄今为止世界上最大的客机。可能是受其影响,整个航站楼内的指示标识——无论是文字还是图案,都巨大无比。咨询台的字母“i”高达一米;洗手间标识中的男女图案直接而完整地印在了墙面上,虽然传统,却有两米之高,指示其方向的橙色更是从走廊一路延伸到了洗手间门口。这样的设计,毋庸置疑地提高了洗手间的辨识度,但更重要的一点是,人们在发生紧急事件时,能够一眼就明确洗手间的位置。毕竟,航站楼里聚集了各种各样的人,为了让他们都能在远处就分辨出不同的标识,简单直接地运用“大”的设计概念,也是一种十分行之有效的设计方法。

男女标识都仅由橙色与白线构成,这样的设计也十分新颖独特。

用户评价

这本书的名字很有诗意,但更重要的是,它提供了一个聚焦的镜头——“街角”。街角是冲突、是交汇、是边界,它既是私密空间向公共领域的过渡地带,也是不同商业形态、社会阶层、乃至光影变化的交汇点。我希望作者能用一种类似人类学观察者的笔触,去剖析这些微小空间背后的社会学意义。比如,在同一条街道的两端,两个相邻街角的店面设计风格迥异,这背后反映了怎样的社区更迭或商业定位的差异?设计如何在这个极其有限的几平方米空间内,完成了对整个街区身份的界定和彰显?我尤其关注那些处理“转角”的技术难题,比如如何平滑地处理视线引导,如何用最小的体量实现最大的视觉冲击力。如果书中能提供一些关于照明设计如何在夜晚重新定义街角面貌的案例分析,那就更好了。夜晚的光线是残酷的,好的照明设计能通过阴影和焦点来增强空间的戏剧性和安全感,让原本平凡的角落焕发出一种独特的都市魅力。我希望读完这本书后,我每次路过街角时,都能多一份审美的敬畏和对背后设计逻辑的洞察。

评分拿到这本书的时候,我其实是带着一种批判性的眼光去审视它的。坦率地说,市面上关于“设计美学”的书籍太多了,很多都流于表面,充斥着大量精修过度的照片和空洞的形容词堆砌,读完除了觉得自己“品味提升了”之外,并无实际助益。我更关心的是,作者是否真的深入挖掘了那些“非主流”的设计力量。真正的街角设计,往往不是出自国际知名大师之手,而是那些默默无闻的地方工匠、小本经营的店主,他们用最有限的资源,解决了最具体的问题。我非常希望这本书能呈现出这种草根的、充满生命力的设计实践。例如,一家位于老城区,坚持使用传统木工技艺制作招牌的小店,或者某个社区里,居民自发组织起来美化了楼道口的花坛。如果书中能提供一些关于如何系统化地记录、评估和推广这些“非正式设计”的方法论,那就太棒了。我需要的是一把解剖刀,而不是一瓶香水。我想知道,在一个特定的地理和人文环境下,为什么是这种材料、这种颜色、这种尺度最终胜出,而不是另一种看起来更“时髦”的选择。这种对“在地性”和“偶然性”的尊重,才是衡量一本设计书是否深刻的试金石。

评分这本书的装帧设计本身就非常耐人寻味。封面那种略带粗粝感的纸张,配上那种低饱和度的印刷字体,营造出一种既有历史沉淀又不失现代气息的矛盾感,这让我立刻联想到那些在老建筑外立面上,新旧材料交错共存的景象。我设想,如果这本书的内容能与它的外在形式保持高度一致,那么它必定会聚焦于“时间性”在设计中的作用。街角,是城市的时间切片,它见证了变迁、衰败与重生。我期待看到的是关于“有生命力的材料”的探讨:比如,一块被雨水冲刷了二十年的青石板,它的包浆与裂纹如何构成了比任何新饰面都更动人的叙事;或者,一家经营了数十年的小馆子,其门窗油漆剥落的层次感,如何无意中创造出一种深邃的视觉深度。我希望作者能带领我们去理解,真正的设计不是一蹴而就的完美,而是一个不断被使用、被风化、被修复的过程。这种对“不完美美学”的接纳和歌颂,往往比对极致光洁的追求更能抚慰人心。阅读时,我希望自己能感受到那种微风拂过老街时,特有的气味和声响,那是一种无法被数码复制的感官体验。

评分我最近对城市公共空间的“非预期使用”非常感兴趣。我们常常看到一些精心设计的座椅、花坛或台阶,它们本意是A功能,却被市民巧妙地转化成了B或C功能,比如成为临时的露天茶座,或者孩子们玩耍的“迷你剧场”。如果这本书能够提供一些“互动式”或“适应性”设计的案例,那就太贴合我的兴趣点了。我好奇的是,优秀的设计是如何预见到甚至鼓励这些“偏离初衷”的使用方式的?是材料的韧性足够好,还是形态的模糊性留出了足够的想象空间?我想看到的不是设计师单向的宣告,而是城市使用者与环境之间那种微妙的、持续的对话。书中是否探讨了“临时性”设计的重要性?比如,街边咖啡店为了应对客流增加而搭建的临时遮阳棚,如果它在结构、色彩上与永久建筑形成了有趣的回应,而不是突兀的破坏,这本身就是一种高超的街角智慧。我更偏爱那些不将用户视为被动接受者的作品,而是那些邀请人们进入并共同完成作品的场所。因此,我期待书中能展现出那种动态的、流动的、不断被居民“二次创作”的街角景象。

评分光是书名就让人浮想联翩,那种在不经意间与美好事物撞个满怀的惊喜感,简直是都市生活里最稀缺的维生素。我一直觉得,好的设计并非高高在上地陈列在博物馆里,而是如同呼吸一般自然地存在于我们触手可及的空间里,只是我们常常因为行色匆匆而错过。这本书,如果它能教我如何慢下来,如何真正地“看见”那些隐藏在日常肌理中的巧思与匠心,那它就值回票价了。比如,一个平凡的垃圾桶,如果它的造型和材质能与周围的建筑风格完美融合,甚至在功能上提供了超出预期的便利,那它就不再是单纯的“容器”,而是一次成功的微型景观设计。我期待书中能有大量关于城市家具、公共标识系统或者社区空间改造的案例分析,最好是能深入探讨设计师是如何平衡美观性、实用性与成本效益的。那种深入骨髓的思考过程,远比最终成品图片来得更有价值。我希望它不仅仅停留在“好看”的层面,而是能引发读者对“为什么这样设计”的深度好奇,从而激发我们对自身生活环境的再审视。如果书中能穿插一些不同文化背景下对“街角”这一概念的理解差异,那就更妙了,这能极大地拓宽我对设计语境的认知边界。

评分放放老师推荐的书,应该不错

评分放放老师推荐的书,应该不错

评分非常值得一看,不错的书

评分好

评分不错,挺好的。我喜欢。我下次还会买。

评分在京东买书相当方便,特别是送货速度超级快!

评分在京东买书相当方便,特别是送货速度超级快!

评分京东买书太优惠了!以后只在京东买书!

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![现代雕塑的变迁 [Passages in Modern Sculpture] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12109792/5881b9acN975ee233.jpg)