具体描述

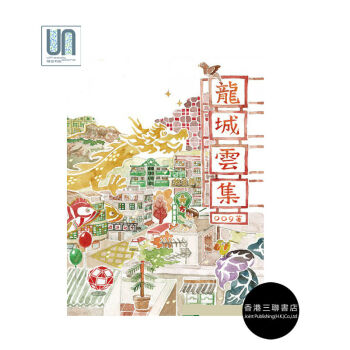

九龍城擁有獨特的歷史背景,經過時代的洗禮,由昔日的啟德機場舊址、九龍地寨的「三不管」之地,發展到今時今日的「小泰國」、快將納入地鐵的鐵路系統之內。九龍城充滿濃厚的地區色彩,不過隨著機場的拆卸以及地鐵的垂青,這個充滿人情味舊區正面臨翻天覆地的轉變。在九龍城土生土長的009,希望為這片成長之地做些東西,於是決定以水彩畫為九龍城、甚至是香港曾經輝煌的時代留下印記。

用户评价

这本书的装帧设计简直是艺术品,每一次翻阅都像在进行一次触觉的享受。封面那细腻的纹理,光影下呈现出一种低调而又奢华的质感,让人忍不住想反复摩挲。我尤其欣赏三联书店这次在纸张选择上的匠心独运,内页纸张的厚度和色泽都恰到好处,既能很好地承托住油墨的色彩,又不会因为过亮而造成阅读疲劳。装订工艺也无可挑剔,平整而牢固,即便经常翻看,也丝毫没有松散的迹象。对于一个资深书虫来说,一本好书的“硬件”体验至关重要,而这本《龙城云集》显然在这方面做到了极致。这种对细节的执着,体现了出版方对知识和文化的尊重,也大大提升了阅读的仪式感。我甚至会特意留出时间,在安静的午后,泡上一杯清茶,只为了更好地感受这实体书带来的温暖和厚重,这是一种电子书永远无法替代的情感连接。可以说,光是把它摆在书架上,它本身就是一道亮丽的风景线。

评分这本书的版式设计和插画排布,显示出一种对阅读体验的极致尊重,这在当下的快餐式出版物中已属罕见。那些点缀其间的插图,绝非简单的装饰,它们像是精心挑选的老照片,与文字内容形成了完美的呼应和补充。它们的风格统一而又富于变化,时而写实地还原场景,时而又以极具象征意义的黑白线条勾勒人物的内心世界。更值得称赞的是,插画的留白处理和与文字段落的配合堪称教科书级别。它们不会突兀地打断读者的思路,而是巧妙地引导视线,在恰到好处的地方给予视觉上的喘息和深思的空间。这种图文相得益彰的排版美学,使得阅读过程成为一种享受,仿佛作者在通过文字构建骨架,而插画则为其添上了栩栩如生的皮肉。

评分初拿到这本进口港版时,最大的感受是其内容的深度与广度带来的思维冲击。它似乎并非仅仅讲述了一个故事,而是在试图探讨某种哲学命题,尽管是以一种非常生活化的方式呈现。书中对人与人之间复杂的情感纠葛,以及个体在巨大时代洪流面前的无力和挣扎,有着极其深刻的剖析。它没有提供简单的答案,而是提出了许多值得我们每个人去思考的问题:身份的认同、记忆的重量、传统的消逝与新生。这种开放式的探讨,使得这本书的阅读价值远超一次性的故事消费。每次合上书本,我的思绪都会在文字构筑的世界里盘桓许久,思考着那些未被明言的潜台词。它迫使我跳出自己的经验框架,去理解和共情书中人物的处境,这正是一本优秀文学作品的终极魅力所在。

评分这本书的行文风格,如同一位经验老到的老者,在黄昏时分,缓缓道来一段尘封已久的往事,那种韵味是需要细细品味的。它的节奏并不急促,甚至有些地方显得缓慢,但正是这种娓娓道来的叙事,让每一个场景、每一个人物的刻画都显得格外饱满和立体。作者似乎并不急于推进情节,而是更注重营造一种氛围,一种时代的气息和地域的烙印。初读时可能会觉得略显“拖沓”,但坚持读下去后,你会发现那些看似闲笔的描写,实则都是为了后续情感爆发做着精妙的铺垫。它的语言是凝练的,没有过多华丽的辞藻堆砌,却有着直击人心的力量,常常一个短句就能勾勒出一个鲜活的形象,或者引发读者对往昔岁月的无限遐想。这种老派而扎实的文风,让人不禁感叹,真正的功力是不惧怕慢工出细活的。

评分作为一个对香港文化有着浓厚兴趣的读者,我必须承认,这本书提供了一个极其独特的观察窗口。它没有那种宏大叙事的架空感,而是深入到城市的肌理之中,那些寻常巷陌、茶餐厅里的只言片语,都被作者敏锐地捕捉并记录了下来。阅读过程中,我仿佛能闻到旧式饼店飘出的糖香,听到电车“叮叮”的响声,感受到九龙城寨边陲地带的烟火气。这种“在地感”的营造,是许多标榜地方特色的作品所不具备的,它不是基于符号的堆砌,而是源自对生活深层次的理解和融入。尤其是在描述特定历史时期下的社会百态时,作者的笔触既有批判性,又充满了理解与温情,没有那种居高临下的审视,而是平视的、带着体恤的目光。读完后,我对那座曾经的“东方之珠”的理解,又多了一层鲜活的血肉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有