具体描述

用户评价

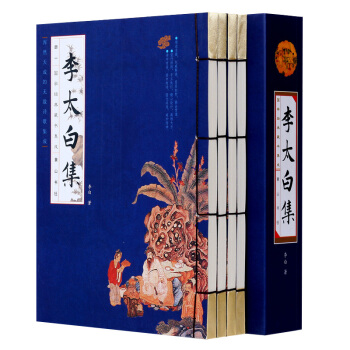

这本书的装帧设计,从拿到手的那个瞬间,就让人感觉到了匠心独运。宣纸的质感,那种略带粗粝却又温润的触感,立刻将我从现代的喧嚣中抽离出来,仿佛手中捧着的不是一本书,而是一段沉淀了时光的记忆。线装的工艺,每一针一线都透露着传统制书的严谨与美感,它不仅仅是为了固定书页,更像是在进行一种仪式,提醒着阅读者,你即将接触的是一份厚重的文化遗产。竖排的版式,更是让人找回了久违的阅读韵律,笔画的起承转合,随着目光的移动自然流淌,读起来有一种古籍的韵味和节奏感。虽然现在电子阅读如此便捷,但这种实体书的触感、视觉的享受,是任何屏幕都无法替代的。特别是对于像《论语》这样的经典,纸张的厚度、墨色的深浅,都构成了阅读体验中不可或缺的一部分。它不仅仅是知识的载体,更是一件值得珍藏的艺术品,每一次翻阅,都像是在与古人进行一场跨越时空的对话。

评分作为一本“新解”的国学经典,它最让我欣赏的一点在于其对当代价值的挖掘和重塑。我们生活在一个信息爆炸、节奏极快的时代,许多人觉得传统文化与现代生活格格不 अव。但这本书的“新解”恰恰抓住了这一点,它巧妙地将两千多年前的智慧,与现代社会的伦理挑战、职业困境乃至个人成长中的迷茫联系起来。它不是生硬地套用,而是找到了一个自然的连接点,让孔子的教诲听起来不再是遥远的“古训”,而是切实可行的“行动指南”。这种处理方式,使得阅读过程充满了启发性,我读完后常常会停下来思考,如何在自己的工作和人际交往中,应用这些经过现代语境淬炼过的“儒家哲学”。这种实用性和深刻性的平衡,是很多传统典籍解读本难以企及的。

评分从排版的细节来看,这本书的实用性设计做得非常到位,体现了对读者友好的考量。竖排版的正文旁,通常会留有足够的空白区域,这不仅是为了美观,更重要的是为读者留下了批注的空间。这种设计非常适合深度阅读和学习,允许我随时在旁边记录下自己的思考、疑问,或是与其他文献的关联。而且,不同章节的区分和引文的标注,清晰明了,即便是快速查阅某个特定论述时,也能迅速定位。这种对阅读体验的细致打磨,看得出编者不仅是学者的身份,更是一位深谙阅读之道的实践者。它鼓励的不是被动的接受,而是主动的参与和思考,让这本书成为了一本“活”的、可以被我个人经验不断丰富和修正的工具书。

评分这本书的“别解”和“通译”部分,确实展现了编者在解读儒家思想上的独到眼光。我过去读《论语》时,常被一些看似晦涩的文言文困住,总觉得理解停留在表面,难以触及孔子思想的精髓。然而,这里的注释和阐释,没有陷入那种空泛的“高屋建瓴”,而是非常注重语境的还原和意象的剖析。它没有急于给出标准答案,而是提供了一种更贴近生活、更具人情味的视角去理解那些“仁”、“义”、“礼”。比如对某个特定场景下孔子的回应,译注不是简单地翻译字面意思,而是深入挖掘了当时弟子们面临的困境和孔子意图解决的实际问题,这种“解构”和“重构”的过程,极大地拓宽了我的理解边界。它让我明白,儒家经典并非是僵化的教条,而是充满生命力和适应性的生存智慧。

评分说实话,市面上关于《论语》的注本多如牛毛,很多版本要么过于学院派,术语堆砌让人望而却步;要么过于通俗,为求易懂反而失了原味。这本书的价值就在于找到了一个极佳的平衡点,它既保持了对原著文本的敬畏和准确性,又通过清晰的逻辑和富有洞察力的分析,成功地架起了古今对话的桥梁。它就像一位既博古又通今的良师益友,在关键时刻能点拨迷津,让你领悟到“君子不器”的真正含义,以及“学而时习之,不亦说乎”背后的那份由内而外的笃定与从容。它不仅仅是一本参考书,更像是一次心灵的洗礼,让我对“为学”和“做人”有了更深一层的体悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![茶典 《茶典》四库全书茶书八种 [唐]陆羽等茶经茶道 茶文化相关书籍 古代茶文化 茶艺 茶 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26660592879/5abb2c64N85f47b3b.jpg)

![说文解字注 上海古籍出版社 [汉]许慎 撰,[清]段玉裁 注 新华书店 配送 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27782308235/5b28cd15N1b43d8d3.jpg)

![东坡乐府笺(典藏本) 上海古籍出版社 [宋] 苏轼 [清] 朱孝臧年 龙榆生 校笺 新华 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/27782503865/5b28cd1dNadc3a768.png)