具体描述

基本信息

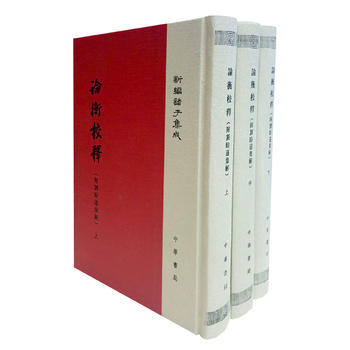

书名:元好问文编年校注:中国古典文学基本丛书(繁体竖排 全三册)

:156.00元

作者:元好问著,狄宝心校注

出版社:中华书局

出版日期:2012-03-01

ISBN:9787101082869

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:1.462kg

编辑推荐

内容提要

闋於元好問的生平思想及詩歌創作,已在《元好問詩编年校注·前言》(2011年中華書局出版》中談及,遣裹側重談談其文的創作及校注编年概況。

目录

前言

凡例

元好問文编年校注卷一

市隱齋記

錦機引

承奉河南元公墓銘

張君墓志銘

登封令薛侯去思頌

興定庚辰太原貢士南京狀元樓宴集题名引

跋松庵馮丈書

葉縣中嶽廟記

章宗皇帝鐵券行引

秦王擒寶建德降王世充露布

擬賀登寶位表

擬立東宫詔

擬除樞密使制

擬御史大夫讓樞密使表

擬除司農卿制

御史程君墓表

少林藥局記

拙軒銘引

吏部掾屬題名記

警巡院廨署記

杜詩翠引

劉景玄墓銘

清涼相禪師墓銘

題樗軒九歌遗音大字後

良佐鏡銘

秋望賦

送秦中諸人引

寫真自贊

元好問文编年校注卷二

元好問文编年校注卷三

元好問文编年校注卷四

元好問文编年校注卷五

元好問文编年校注卷六

元好問文编年校注卷七

附錄一 元好問文篇名索引(按音序排列》

附錄二 金代及蒙古時期西元紀年干支紀年帝王紀年對照表

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书的装帧实在太讲究了,光是拿到手里,那沉甸甸的分量感就让人心生敬意。繁体竖排的书写方式,简直就是一种穿越时空的对话,仿佛能闻到那个时代文人的墨香。我特意找了个安静的午后,沏上一壶热茶,慢慢翻开这套书。首先映入眼帘的是那细腻的纸张质感,既有古典书籍的厚重感,又不失现代印刷的清晰度。对于研究元好问这样一位金元时期文学大家的人来说,这种原汁原味的排版,能极大地帮助我们进入他的思想世界,体会他创作时的心境。校注部分做得尤为细致,那些原本晦涩难懂的古语,经过现代学者的梳理和注解,变得清晰易懂,大大降低了阅读门槛,即便是初涉古典文学的读者,也能从中领略到大家风范。这三册书摆在一起,本身就是一件值得收藏的艺术品,体现了出版方对古典文献整理的匠心独运和高度的学术尊重。

评分说实话,刚收到这套书时,它的分量和厚度让我有点犹豫,心想这得读到什么时候去。但阅读的乐趣一旦被激发,时间就过得飞快。这套书让我重新认识了元好问“集大成者”的地位。他的文章风格变化多端,既有北宋遗风的沉郁顿挫,又有元代新气的蓬勃发展。通过这套编年体的梳理,我能清晰地看到他是如何吸收前人、熔铸新声的。更重要的是,透过这些文字,我看到了那个时代知识分子的坚守与无奈,那种深沉的家国情怀,即便跨越了数百年,依然能深深触动现代人的心弦。这套书的价值,已经超越了单纯的文学赏析,它是一面映照历史的镜子,值得所有对中国古典文学有深度兴趣的人珍藏。

评分作为一名业余的古典诗词爱好者,我最初对这套书有些许的畏惧,毕竟“校注”二字听起来就充满了专业性,担心自己无法完全驾驭。然而,实际阅读体验完全打消了我的顾虑。这套丛书的成功之处在于,它找到了学术深度与普及性之间的完美平衡点。注释并非堆砌生僻典故,而是精准地解释了当时的用典背景和词语的特定含义,让你在阅读优美的文辞时,能够顺畅地理解其内涵。特别是那些关于元好问生平轶事的穿插介绍,让这位文学巨匠的形象变得鲜活起来,不再只是书本上的一个名字。我特别欣赏它在诗文间留出的“呼吸空间”,没有过度解读,而是将阐释的权力适当地交还给了读者,让我们可以根据自己的理解去体会字里行间的韵味。

评分这套书的学术价值,简直是无可替代的。在浩如烟海的金元文学研究中,能有一部如此全面、精校、详注的元好问文集,无疑是为后来的研究者铺平了道路。我注意到,校注者在处理一些存疑的篇目时,非常审慎地给出了不同的考证意见,并且清晰地标明了采信的底本和理由,这种开放而严谨的治学态度,体现了极高的学术操守。对于我这种需要引用原始文本的研究者来说,一本可靠的底本比什么都重要。这套书的排版设计也充分考虑了引用的便利性,页边距和行距的设置都很合理,无论是做笔记还是进行交叉比对,都十分顺手。它不仅仅是文学作品的汇编,更是一部凝结了数十年心血的文献学成果。

评分我花了整整一个星期的时间,沉浸在这套“元好问文编年校注”的精妙之处。与其说它是一套工具书,不如说它是一部文学史的侧影。编年体的结构安排,使得我们能够清晰地追踪元好问在不同历史阶段的创作变化和思想演进,这一点对于理解他如何应对金朝末年的社会剧变至关重要。例如,书中对某一特定时期诗文的集中呈现和详尽注释,揭示了他从早期的宫廷应制文学,到后期关怀民生的心路历程。不同于零散的选本,这种系统性的整理,让元好问的文学成就得以全面、立体地展现。校注的严谨性也值得称赞,很多过去版本中模糊不清的字句,通过最新的考证和比对,得以正本清源,这对于学术研究的深入是提供了坚实的基础。每次解读一处新的注释,都像是打开了一扇通往金代社会文化的小窗。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![线装国学馆 :聊斋志异(套装共4册) [清] 蒲松龄 中国画报出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29740559859/5b347b5cNd046f5ac.jpg)

![线装国学馆: 封神演义(套装共4册) [明] 许仲琳 中国画报出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29740578260/5b347b73N0854a465.jpg)