具体描述

| 图书基本信息 | |||

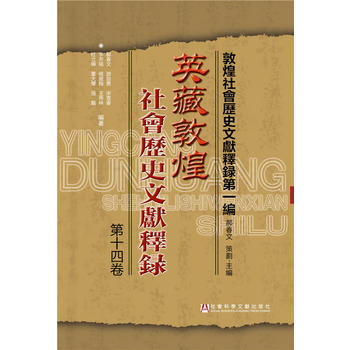

| 图书名称 | 英藏敦煌社会历史文献释录·第十四卷 | 作者 | 郝春文 游自勇 宋雪春 李芳瑶 侯爱梅 王秀 |

| 定价 | 69.00元 | 出版社 | 社会科学文献出版社 |

| ISBN | 9787509793374 | 出版日期 | 2016-10-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《英藏敦煌社会历史文献释录》共三十卷,本书系第十四卷。此套书以英国国家图书馆收藏的汉文非佛教文献为数据源,将这些数百年前或一千多年前的古代写本,按号释录成通行的繁体字,并对原件的错误加以校理,尽可能地解决所涉及文书的定性、定名、定年等问题。每件文书释文后附有校记和一百年来学术界有关该文书的研究文献索引。本书收录的文献对于研究我国古代的政治、经济、军事、宗教、民族、历史、艺术、语言、文学、音乐、舞蹈、社会、建筑、科技及中西交通等都具有重要参考价值。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 斯二七一一 寫經人名 一 斯二七一二 沙州諸寺付抄經歷 三 斯二七一二背 沙州諸寺付抄經歷 九 斯二七一三 勸善文 一四 斯二七一四 佛説天公經一卷題記 一七 斯二七一六 大悲曼荼羅法 一八 斯二七一七背 一 齋儀抄(亡婦、逆修、慶新宅、慶幡等) 二二 二 珠英集(卷第四、第五) 三一 三 齋文抄 五○ 四 論義文抄 五二 五 習字 五四 六 押衙爲亡考軍使百日設齋文抄 五五 七 論義文抄 五八 八 齋文抄 六○ 九 論義文抄 六二 一〇 雜抄六五 斯二七二三 讚阿彌陀佛并論上卷題記六七 斯二七二四 華嚴經卷第三題記六八 斯二七二九 Дх 一 三六六一辰年(公元七八八年)三月算使論悉諾囉接 謨勘牌子(附辰年至申年注記) 七一 二 毛詩音(周南關雎—秦風駟) 七九 Дх一三六六背 斯二七二九背 一 懸象西秦五州占 一一五 二 太史雜占曆一五四 斯二七三二 保定二年(公元五六二年)維摩經義記卷第四題記 二○三 斯二七三三 正始五年(公元五〇八年)法華義記卷第三題記 二○五 斯二七四○ 大般涅槃經卷卅五題記 二○七 斯二七四六背 一 辛巳年押牙王佛德買馱馬契 二○九 二 帙數和寺名 二一一 斯二七四八背 雜寫 二一二 斯二七五四 僧伽和尚欲入涅槃説六度經題記二一四 斯二七六二 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四題記 二一六 斯二七六六 大般涅槃經卷第廿五題記 二一八 斯二七八六 陀鄰尼經題記 二一九 斯二七九一 開皇十八年(公元五九八年)大般涅槃經卷第卅八題記 二二○ 斯二七九四 金剛三昧經題記 二二二 斯二八○四 金光明勝王經卷第七題記 二二四 斯二八二一 大般涅槃經音 二二五 斯二八二四 金剛般若波羅蜜經題記 二三八 斯二八三二 齋儀書儀摘抄 二四○ 斯二八三三 佛説無量壽宗要經一卷題記 三一三 斯二八三八 維摩詰經卷下題記三一五 斯二八五一 大曆十五年(公元七八〇年)菩薩十無盡戒題記 三一八 斯二八五三 勸善經 三二○ 斯二八五四 亡考初七追福文 三二三 斯二八五八 佛説無量壽宗要經題記 三二六 斯二八五九 佛説無量壽宗要經題記 三二七 斯二八六三 觀音經題記 三二八 斯二八六六背 雜寫 三三○ 斯二八七○背 雜寫 三三一 斯二八七一 維摩詰經卷中題記 三三二 斯二八七二 衆經别録 三三四 斯二八七六 大般涅槃經卷第三題記 三三七 斯二八八二 勸善經一卷 三三九 斯二八八八 大乘無量壽經題記 三四二 斯二八九四背 一 千字文抄 三四三 二 雜寫(孝經一卷等) 三四五 三 壬申年(公元九七三年)十二月氾再昌妻亡轉帖抄 三四七 四 雜寫 三五○ 五 壬申年(公元九七三年)十二月廿一日裴留奴妻亡轉帖抄 三五二 六 壬申年(公元九七三年)十二月廿八日常年建福轉帖抄 三五四 七 名簿 三五六 八 開寶五年壬申(公元九七二年)正月廿日淨土寺學士郎辛延 晟曹願長二人結會記 三五九 九 壬申年(公元九七三年)十二月卅日常年建福轉帖抄 三六一 一〇 壬申年(公元九七三年)十二月廿一日常年建福轉帖抄 三六三 一一 壬申年(公元九七三年)十二月廿二日常年建福轉帖抄 三六五 斯二八九九背 未年三月廿五日上座志心手下麥粟入破抄 三六七 斯二九○九 大乘無量壽經題記 三 斯二九一三 大乘無量壽經題記 三七○ 斯二九一五 太上洞玄靈寶空洞靈章 三七一 斯二九二二 韓朋賦一首 三七九 斯二九二二背 韓朋賦卷背題記 四○四 斯二九二四 妙法蓮花經卷第三題記 四○五 斯二九二五 摩訶般若波羅蜜品第四題記 四○七 斯二九二五背 佛説辯意長者子所問經題記 四○八 斯二九二六背 一 佛説無常三啓經一卷題記 四一○ 二 佛説校量數珠功德經題記 四一二 斯二九三五 大比丘尼羯磨經一卷題記 四一六 斯二九三九 觀世音經題記 四一八 斯二九四一 孔子項託相問書一卷 四二○ 斯二九四二 大智度論卷第五十九題記 四二七 斯二九四三背 雜寫 四二八 斯二九四四 大寶積經放光般若經勘經題記 四三○ 斯二九四四背 融禪師定後吟 四三二 斯二九四五 一 般舟讚 四三五 二 浄土樂讚 四四一 斯二九四七 百歲篇 四四八 斯二九四八 大般若波羅蜜多經卷三七四勘經題記 四六一 斯二九四九 大乘無量壽經題記 四六二 斯二九五六 妙法蓮華經卷第七題記 四六三 斯二九六一 一 齋文抄 四六六 二 維摩詰經論義文 四六八 斯二九六二背 大般若波羅蜜多經卷四五〇勘經題記 四七一 斯二九七二 長阿含經卷十九勘經題記 四七二 斯二九七二背 雜寫(經目等) 四七三 斯二九七三 開寶三年(公元九七○年)八月節度押衙知上(?)司書手馬文 斌呈詩牒 四七六 斯二九七三背 修行上乘法法門四七九 斯二九七四 建隆二年(公元九六一年)二月歸義軍節度使曹元忠爲亡父忌辰 設供請賓頭盧降駕疏 四八一 斯二九七四背 受戒文抄 四八三 斯二九七五 蓮花部普讚歎三寶 四八五 斯二九七六背 人名 四八七 斯二九八一 金光明勝王經卷第四題記 四八八 斯二九八二 大乘無量壽經題記四九○ 斯二九八四 春秋左氏經傳集解(昭公十六年) 四九一 斯二九八五 道安法師念佛讚文 四九六 斯二九八五背 五臺山曲子抄 五○一 斯二九九一 維摩詰經卷題記 五○四 斯二九九二 觀世音經題記 五○六 斯二九九六 大般若波羅蜜多經卷第五五〇勘經題記 五○八 斯二九九九 太上道本通微妙經卷第十 五○九 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

终于等到了这套书的第十四卷,真是让人望眼欲穿!对于所有对敦煌学、对中国古代社会历史文献感兴趣的读者来说,这绝对是一份厚礼。虽然我还没来得及深入研读,但仅仅是翻阅目录和开篇的几页,就足以感受到其巨大的学术价值和严谨的治学态度。这本书的装帧设计也一如既往地保持着高水准,纸张的质感、印刷的清晰度都非常出色,这对于阅读古籍文献来说至关重要,能够最大限度地减少阅读疲劳,让学者们能够更专注于文本内容本身。我特别期待书中对于那些曾经困扰研究学界多年的疑难文献的解读,相信通过这套书的释录,能为我们揭示更多隐藏在历史尘埃中的宝贵信息。出版方能够持续推出这样高质量的学术著作,无疑是对中国传统文化传承和学术研究的巨大贡献。我迫不及待地想要投入到这十四卷之中,去探寻那些古老的秘密,去感受那些鲜活的历史气息。这套书的出版,将进一步推动敦煌学研究的深度和广度,为全球学者提供一个更坚实的研究基础。

评分不得不说,这本书的出现,为研究中国古代社会历史文献的学者们带来了新的曙光。我一直以来都对那些年代久远、文字晦涩的文献束手无策,总觉得它们像一道道难以逾越的鸿沟。但这本书,就像一位经验丰富的向导,用清晰的语言和翔实的考证,带领我们一步步走进那些文献的内心世界。它不仅提供了对文献的释读,更重要的是,它阐释了这些文献背后所蕴含的社会、经济、文化等方方面面的信息。我尤其欣赏其中对某些文献的解读,打破了以往的一些传统观点,提出了许多令人耳目一新的见解。这种勇于挑战和创新的精神,正是学术研究最需要的。这本书的出版,无疑将极大地促进相关领域的研究进展,为我们理解古代社会提供全新的视角。

评分当我第一次拿到这本书时,就被其厚重的分量所吸引。翻开书页,映入眼帘的是密密麻麻的文字和图片,但丝毫没有让人感到压抑,反而有一种庄重而神圣的感觉。这本书的内容,就像是一扇通往古老文明的窗户,让我们得以窥见那些早已消失在时间长河中的社会生活。作者对每一个字、每一个词都进行了细致的考究,仿佛要将文献的每一个细节都挖个底朝天。这种对学术的虔诚和对历史的敬畏,通过文字淋漓尽致地展现出来。我从中不仅学到了知识,更感受到了作者对这份研究事业的热爱和执着。这本书的出版,无疑是对中国古代历史研究领域的一次重大献礼。

评分最近,我被一本新到的学术专著深深吸引,虽然我并非此领域的专业研究者,但其内容的深度和广度让我感到无比震撼。这本书以一种极其细致入微的方式,剖析了大量珍贵的历史文献,其研究方法之严谨,考证之细致,堪称典范。作者仿佛拥有穿越时空的魔力,能够从那些泛黄的纸张中,挖掘出当时社会生活的点滴细节,勾勒出人物的音容笑貌,展现出社会的脉络走向。阅读过程中,我时常会停下来,反复揣摩作者的论述,惊叹于其学识的渊博和洞察力的敏锐。这本书不仅仅是枯燥的史料堆砌,更像是一幅幅生动的历史画卷,将曾经的繁华与沧桑徐徐展开。对于任何一个对中国古代文明怀有好奇心的人来说,这本书都将是一次难得的智识之旅。它让我深刻体会到,历史并非僵死的文字,而是由无数鲜活的个体和事件共同谱写而成的宏大乐章。

评分这本书给我带来的最大感受,是它极大地拓展了我对古代社会认知边界的想象。我一直以为,对于古代社会的研究,许多领域已经相当成熟,很难再有突破性的发现。然而,这本书却用它无可辩驳的史料和严谨的论证,向我展示了一个更加丰富、更加立体的古代社会图景。我从中看到了普通民众的生活细节,感受到了当时社会思潮的涌动,甚至还能触碰到一些被历史长河所掩埋的微小事件。这本书的价值,绝不仅仅在于对文献本身的解读,更在于它如何将这些零散的文献碎片,巧妙地拼接成一幅宏大的历史画卷,让我们得以窥见那个时代的真实面貌。对于每一个渴望深入了解中国古代社会的人来说,这本书都将是不可多得的珍宝。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![永山裕子的水彩课Ⅳ:从素描到水彩 [日]永山裕子 者 婠婠 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29830101346/5b378ea4Nbd01e111.jpg)

![无人机航拍从入门到精通(飞行+拍摄版) [美]埃里克·程 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29830210335/5b378fc5Nef73b835.jpg)