具体描述

基本信息

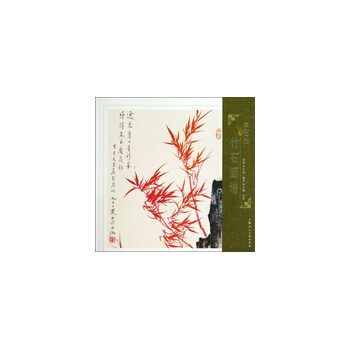

书名:申石伽竹石画谱

:49.00元

作者:申石伽 绘,郭大湧

出版社:上海人民美术出版社

出版日期:2013-04-01

ISBN:9787532283491

字数:

页码:102

版次:1

装帧:平装

开本:12开

商品重量:1.503kg

编辑推荐

内容提要

申石伽除擅长山水画外,其画竹堪称独特。画竹之妙,能融入山水气势;而局部渲染的技法,更能将风云雨晴、明月泉瀑,糅合得意境深远、千姿百态,清气飘然、淋漓尽致。他的画竹之法,不仿古人,突破前人画竹的程式。时人誉其“竹王”,并有“石伽竹派”之说。《申石伽竹石画谱》展现这一特色。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

初拿到《申石伽竹石画谱》,脑海中第一个浮现的词便是“沉静”。封面那深邃的墨色,仿佛将我带入了一个远离尘嚣的清幽之地。翻开书页,扑面而来的是一种古朴而淡雅的气息,让人心生敬意。书中描绘的竹石,并非追求形似到纤毫毕现,而是捕捉了那种“写意”的神韵。每一笔,每一墨,都似乎蕴含着画家深厚的功力与多年的体悟。那些竹叶,有的疏朗,有的浓密,形态各异,却都显得生机勃勃,仿佛能听到它们在风中沙沙作响。石块的质感更是表现得淋漓尽致,或圆润,或嶙峋,肌理分明,又带着一种天然的浑厚。我尤其喜欢其中几幅作品,画家在构图上匠心独运,留白之处恰到好处,营造出一种深邃的空间感,让人意犹未尽。这不仅仅是一本画册,更像是一次心灵的洗礼,让我在喧嚣的都市生活中,寻得一丝宁静与慰藉。读它,需要放慢脚步,细细品味,用心去感受那份超然物外的意境。

评分拿到《申石伽竹石画谱》,我首先被它的视觉冲击力所吸引。那一幅幅水墨丹青,仿佛带着一种穿越时空的魔力,瞬间将我拉入一个清寂的世界。书中的竹,或疏朗,或茂密,形态各异,但都充满了生命力,仿佛在风中挺立,诉说着坚韧的故事。而那些石,则显得尤为厚重,带着大自然的沧桑与质朴,与竹的清雅相互映衬,构成了一幅幅意境深远的画面。我注意到,画家在构图上颇具匠心,留白之处恰到好处,营造出一种“此时无声胜有声”的意境,引人遐思。更让我着迷的是,这本书不仅仅展示了精美的画作,更传递出一种东方特有的审美情趣和哲学思考。读它,不仅仅是在欣赏艺术,更是在与古人进行一场跨越时空的对话,感受中国传统文化的博大精深。每一次翻阅,都能从中获得新的启发,让我对自然、对生活有了更深的理解。

评分《申石伽竹石画谱》这本书,说实话,初翻时我有些犯难。因为它不像市面上那些普及性的艺术读物,有着详尽的图解和生动的故事。它更像是一部沉甸甸的“武林秘籍”,需要读者自己去领悟其中的奥妙。书中的竹,形态千姿百态,有的挺拔如剑,有的婀娜如舞;石,则有刚毅之美,有温润之感。我尝试着去理解画家每一笔的运势,每一处墨色的浓淡变化。有时候,我甚至会对着一幅画,想象画家当时的心境,是如何将胸中的丘壑、笔下的情怀倾注在这纸上的。书中并未直接告诉你“如何画”,更多的是一种“观画”的引导。你需要从这些线条、墨点中,去提炼出“形”背后的“神”。这种学习方式,对于我这样追求“道”的爱好者来说,反而更加吸引人。它不是简单的模仿,而是启发你对自然万物的观察,对笔墨语言的理解。每一次翻阅,都能有新的发现,新的感悟,仿佛与画家跨越时空进行着一场无声的对话。

评分《申石伽竹石画谱》这本书,给我最深刻的印象,是它所传达的那种“宁静致远”的艺术哲学。在这个信息爆炸的时代,我们习惯了快速、碎片化的接收信息,而这本书,则像一股清流,引导我去放慢脚步,去感受细节,去体会“慢”的力量。我反复研读书中的每一幅作品,试图去理解申石伽先生是如何在寥寥几笔之间,勾勒出竹石的生命力。他的用笔,时而刚劲有力,如铁钩银划,时而又轻柔细腻,若游丝萦绕。墨色的运用更是出神入化,浓淡干湿,层层叠叠,营造出丰富的层次感和空间感。我尤其喜欢书中那些写意的部分,寥寥数笔,却生动地表现出竹石的风骨。这不仅仅是绘画技巧的展示,更是一种对人生哲学的阐释。它告诉我们,真正的力量,往往蕴藏在沉静之中,而真正的美,则源于内心的平和。

评分我是一个对传统文化有着深深迷恋的人,偶然间在书店看到了《申石伽竹石画谱》。它的装帧设计就颇具古韵,拿在手里有一种沉甸甸的质感。翻开来,扑面而来的便是浓浓的中国水墨风。书中所绘的竹石,用笔简练而有力,线条的粗细变化,墨色的深浅浓淡,都恰到好处地展现了竹的清雅高洁与石的坚韧不屈。我最欣赏的是画家对于“意”的把握。他并非一味地追求形似,而是通过笔墨的挥洒,将竹石的精神气韵表现出来。那些疏朗的竹叶,仿佛在风中摇曳,发出阵阵清脆的声响;那些嶙峋的石块,透着一股沉静而强大的力量。书中的每一幅画,都像是一首无声的诗,一曲古老的歌。它让我感受到中国传统艺术的魅力,那种含蓄内敛,却又意蕴无穷的美。阅读这本书,就像是与古人进行一次心灵的交流,从中汲取养分,滋养心灵。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有