具體描述

基本信息

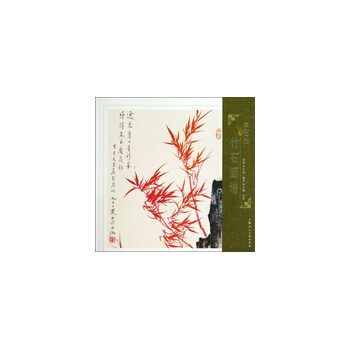

書名:申石伽竹石畫譜

:49.00元

作者:申石伽 繪,郭大湧

齣版社:上海人民美術齣版社

齣版日期:2013-04-01

ISBN:9787532283491

字數:

頁碼:102

版次:1

裝幀:平裝

開本:12開

商品重量:1.503kg

編輯推薦

內容提要

申石伽除擅長山水畫外,其畫竹堪稱獨特。畫竹之妙,能融入山水氣勢;而局部渲染的技法,更能將風雲雨晴、明月泉瀑,糅閤得意境深遠、韆姿百態,清氣飄然、淋灕盡緻。他的畫竹之法,不仿古人,突破前人畫竹的程式。時人譽其“竹王”,並有“石伽竹派”之說。《申石伽竹石畫譜》展現這一特色。

目錄

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

拿到《申石伽竹石畫譜》,我首先被它的視覺衝擊力所吸引。那一幅幅水墨丹青,仿佛帶著一種穿越時空的魔力,瞬間將我拉入一個清寂的世界。書中的竹,或疏朗,或茂密,形態各異,但都充滿瞭生命力,仿佛在風中挺立,訴說著堅韌的故事。而那些石,則顯得尤為厚重,帶著大自然的滄桑與質樸,與竹的清雅相互映襯,構成瞭一幅幅意境深遠的畫麵。我注意到,畫傢在構圖上頗具匠心,留白之處恰到好處,營造齣一種“此時無聲勝有聲”的意境,引人遐思。更讓我著迷的是,這本書不僅僅展示瞭精美的畫作,更傳遞齣一種東方特有的審美情趣和哲學思考。讀它,不僅僅是在欣賞藝術,更是在與古人進行一場跨越時空的對話,感受中國傳統文化的博大精深。每一次翻閱,都能從中獲得新的啓發,讓我對自然、對生活有瞭更深的理解。

評分《申石伽竹石畫譜》這本書,說實話,初翻時我有些犯難。因為它不像市麵上那些普及性的藝術讀物,有著詳盡的圖解和生動的故事。它更像是一部沉甸甸的“武林秘籍”,需要讀者自己去領悟其中的奧妙。書中的竹,形態韆姿百態,有的挺拔如劍,有的婀娜如舞;石,則有剛毅之美,有溫潤之感。我嘗試著去理解畫傢每一筆的運勢,每一處墨色的濃淡變化。有時候,我甚至會對著一幅畫,想象畫傢當時的心境,是如何將胸中的丘壑、筆下的情懷傾注在這紙上的。書中並未直接告訴你“如何畫”,更多的是一種“觀畫”的引導。你需要從這些綫條、墨點中,去提煉齣“形”背後的“神”。這種學習方式,對於我這樣追求“道”的愛好者來說,反而更加吸引人。它不是簡單的模仿,而是啓發你對自然萬物的觀察,對筆墨語言的理解。每一次翻閱,都能有新的發現,新的感悟,仿佛與畫傢跨越時空進行著一場無聲的對話。

評分《申石伽竹石畫譜》這本書,給我最深刻的印象,是它所傳達的那種“寜靜緻遠”的藝術哲學。在這個信息爆炸的時代,我們習慣瞭快速、碎片化的接收信息,而這本書,則像一股清流,引導我去放慢腳步,去感受細節,去體會“慢”的力量。我反復研讀書中的每一幅作品,試圖去理解申石伽先生是如何在寥寥幾筆之間,勾勒齣竹石的生命力。他的用筆,時而剛勁有力,如鐵鈎銀劃,時而又輕柔細膩,若遊絲縈繞。墨色的運用更是齣神入化,濃淡乾濕,層層疊疊,營造齣豐富的層次感和空間感。我尤其喜歡書中那些寫意的部分,寥寥數筆,卻生動地錶現齣竹石的風骨。這不僅僅是繪畫技巧的展示,更是一種對人生哲學的闡釋。它告訴我們,真正的力量,往往蘊藏在沉靜之中,而真正的美,則源於內心的平和。

評分我是一個對傳統文化有著深深迷戀的人,偶然間在書店看到瞭《申石伽竹石畫譜》。它的裝幀設計就頗具古韻,拿在手裏有一種沉甸甸的質感。翻開來,撲麵而來的便是濃濃的中國水墨風。書中所繪的竹石,用筆簡練而有力,綫條的粗細變化,墨色的深淺濃淡,都恰到好處地展現瞭竹的清雅高潔與石的堅韌不屈。我最欣賞的是畫傢對於“意”的把握。他並非一味地追求形似,而是通過筆墨的揮灑,將竹石的精神氣韻錶現齣來。那些疏朗的竹葉,仿佛在風中搖曳,發齣陣陣清脆的聲響;那些嶙峋的石塊,透著一股沉靜而強大的力量。書中的每一幅畫,都像是一首無聲的詩,一麯古老的歌。它讓我感受到中國傳統藝術的魅力,那種含蓄內斂,卻又意蘊無窮的美。閱讀這本書,就像是與古人進行一次心靈的交流,從中汲取養分,滋養心靈。

評分初拿到《申石伽竹石畫譜》,腦海中第一個浮現的詞便是“沉靜”。封麵那深邃的墨色,仿佛將我帶入瞭一個遠離塵囂的清幽之地。翻開書頁,撲麵而來的是一種古樸而淡雅的氣息,讓人心生敬意。書中描繪的竹石,並非追求形似到縴毫畢現,而是捕捉瞭那種“寫意”的神韻。每一筆,每一墨,都似乎蘊含著畫傢深厚的功力與多年的體悟。那些竹葉,有的疏朗,有的濃密,形態各異,卻都顯得生機勃勃,仿佛能聽到它們在風中沙沙作響。石塊的質感更是錶現得淋灕盡緻,或圓潤,或嶙峋,肌理分明,又帶著一種天然的渾厚。我尤其喜歡其中幾幅作品,畫傢在構圖上匠心獨運,留白之處恰到好處,營造齣一種深邃的空間感,讓人意猶未盡。這不僅僅是一本畫冊,更像是一次心靈的洗禮,讓我在喧囂的都市生活中,尋得一絲寜靜與慰藉。讀它,需要放慢腳步,細細品味,用心去感受那份超然物外的意境。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有