具体描述

基本信息

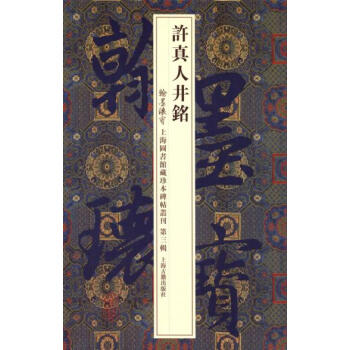

书名:新书--许真人井铭 : 翰墨瑰宝 上海图书馆藏珍本碑帖丛刊(第三辑)

定价:218元

作者:上海图书馆

出版社:上海古籍出版社

出版日期:2013-07-01

ISBN:9787532568901

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:8开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《许真人井铭》此为《翰墨瑰宝·;上海图书馆藏珍本碑帖丛刊(第三辑)》一种。南唐时刻,徐铉撰并篆书。此册《许真人井铭》乃上海图书馆藏传世孤本,北宋拓北宋装。计十一开,册高三十九厘米,宽二十二·;八厘米。碑文六开半,帖芯高三十二厘米,宽十六.六厘米。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本画册的装帧真是让人眼前一亮,厚实的铜版纸和精湛的印刷工艺,将古代碑刻的肌理感和墨韵表现得淋漓尽致。光是翻阅的触感,就能感受到上海图书馆深厚的馆藏底蕴。虽然我不是书法行家,但光是欣赏这些历经沧桑的文字,就能体会到一种穿越时空的庄重与静谧。特别是那些细节的放大图,每一笔的提按顿挫,都像是能触摸到刻碑匠人当时的呼吸和心境。我尤其喜欢扉页的设计,那种传统与现代结合的巧妙,让人在翻阅时既有对历史的敬畏,又不失阅读的愉悦感。这本书的排版也极为考究,留白恰到好处,使得每一页的碑帖都能独立呼吸,不显得拥挤。这绝不仅仅是一本简单的图片集,它更像是一次精心策划的视觉盛宴,让人沉浸其中,流连忘返。

评分对于长期从事艺术设计或者传统文化研究的朋友来说,这本书无疑是一座巨大的灵感宝库。我发现其中一些楷书和隶书的转折处理,其巧妙之处远超现代字体设计的想象空间。特别是那些字体结构中蕴含的力学平衡感,简直是几何学的完美体现。相比起那些过度美化的现代书法选集,这套书的真实感和原始张力更具感染力。每次合上书本,我都会发现自己对“美”的定义又向前推进一步,它教会了我如何从那些古老的、粗粝的线条中,提炼出永恒的秩序与韵律。这是一次对审美标准进行深度校准的绝佳机会。

评分每一次捧读,都感觉自己像是在进行一场安静的考古。这本书的开本拿在手里分量十足,让我有一种“捧着国宝”的错觉。我平时喜欢研究古代的碑刻文化,但很多时候受限于拓本的模糊和尺寸的限制,难以窥见全貌。而这套丛刊显然在这方面下了大功夫,很多篇幅巨大的碑刻都能以近乎原大的形式呈现,这对于研究字形结构和整体布局至关重要。而且,装帧上对细节的处理,比如护封的质感和内页的锁线装订,都确保了即便是高强度的翻阅,书籍本身也不会轻易损坏,这种对读者使用体验的关怀,实在难得。它更像是图书馆延伸出来的实体文物,而非仅仅是印刷品。

评分我个人最欣赏的是这套书在文物保护和学术普及之间找到的那个微妙的平衡点。它没有用过于学院派的术语去束缚普通读者,而是通过高品质的图像,搭建起了一座通往古代艺术殿堂的桥梁。比如,某些碑帖的边缘残损情况也被忠实记录下来,这反倒增加了历史的厚重感。我甚至对着其中一页拓片研究了很久,试图去辨认那几处明显的风化痕迹,想象着这块石头在风雨中矗立了多少个世纪。这本书的价值,在于它唤醒了人们对物质文化遗产的敬畏之心,它不是被供奉在玻璃柜里的冰冷文物,而是可以被触摸、被感受的鲜活历史。

评分不得不说,这本书的选材眼光独到,它不像市面上那些只收录名家大作的套路,而是更注重碑帖本身的文献价值和历史层次感。我注意到其中几块看似不起眼的碑文,其字体风格在书法史上的过渡性意义非常重要,为研究某个特定时期的书风演变提供了极佳的实证。对于一个业余爱好者来说,虽然对那些晦涩的碑文释读无法完全理解,但通过这些高清的拓本影像,我开始对“古朴”和“拙妙”有了更直观的认识。它让我意识到,书法的美,不仅仅在于工整秀丽,更在于那种未经雕琢的生命力和时代烙印。这种对“冷门”但却具有学术价值的珍品的挖掘与呈现,体现了编者团队深厚的专业素养和对文化传承的责任心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有