具体描述

基本信息

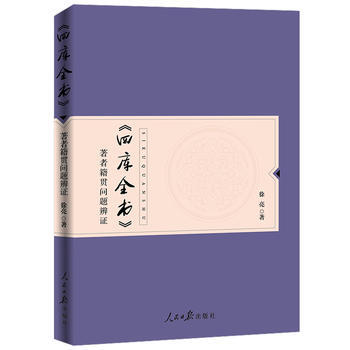

书名:《四库全书》著者籍贯问题辨证

定价:59.00元

作者:徐亮

出版社:人民日报出版社

出版日期:2018-01-01

ISBN:9787511549112

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

本书从历史文献学出发,系统考察了《四库全书》收录的三千多种书籍作者的籍贯,以及从《四库全书总目》的叙述方式来考察著录书的作者籍贯表达得失。该书由籍贯思想、籍贯叙述格式、籍贯启发、代表性籍贯研究成果等部分构成,弥补了《四库全书》籍贯研究中“综合性”和“地区性”之间相对薄弱的一环,有利于更新人们对中国典籍的认知。适合《四库全书》研究者、历史学者、大专院校对古代图书作者籍贯问题关注的相关领域学生和研究人员以及所有关心历史文献的普通读者阅读。

内容提要

本书的选题缘于对《四库全书》作者籍贯归类的初步整理和研究。《四库全书》成书,原因众多。而人之因素无疑是*主要的一个。对《四库全书》作者籍贯和所收录书籍作者籍贯全面客观的整理,在四库学中多以地方归类的方式为主,缺乏一种整体观的论述。特别是《四库全书总目》的解题中缺乏对著录书籍作者籍贯的集中归类。这给本书留下了很多可以探究的领域。由于这样一部论文涉及的领域在2004年来看比较偏僻,在当时并没有很多人注意到它。但是对于地方历史来说,《四库全书》著者籍贯问题却是重要的地方傲资以及有力的历史资源依据。

目录

目 录

导 论 001

章 《四库全书》著者籍贯的理论性问题 010

节 《四库全书》的作者群 010

第二节 《四库全书》的“籍贯”研究 014

第三节 其他相关的理论问题 022

第二章 四库全书纂修者籍贯分布 025

第三章 《四库全书》著录书作者的籍贯(上) 031

节 著录书的署名和籍贯 031

第二节 《四库全书总目》籍贯解题与《四库全书》正本 033

第四章 《四库全书》著录书作者的籍贯(中) 037

节 《四库全书总目》著录籍贯的格式研究 037

第二节 《四库全书总目》的籍贯考证工作和成就评价 046

第三节 《四库全书总目》的籍贯思想倾向 049

第四节 《四库全书总目》著者籍贯涉及的地理 052

第五章 《四库全书》著录书作者的籍贯(下) 056

节 原则 056

第二节 著录书作者籍贯列表 057

第三节 示例:《四库全书》北京籍作者略考 057

第六章 《四库全书》成书各省人士功勋论 063

附录 著录书作者籍贯列表 077

一、经部 077

二、史部 113

三、子部 143

四、集部 190

参考文献 256

作者介绍

徐亮 汉族,江苏赣榆人,北京第二外国语学院政党外交学院讲师,美国亚洲关系研究中心主任,国际问题研究中心研究员。兰州大学历史学学士、硕士,北京外国语大学英语语言文学博士。现从事南亚研究、政治学及历史学研究,主持和参与科研项目10 余项,出版专著5 部,发表学术论文50 余篇。

文摘

序言

用户评价

坦白说,《满28包邮》这本书带给我的阅读体验是相当复杂的。从装帧设计来看,它采取了一种非常复古的样式,似乎想营造一种“古籍重现”的氛围,这与书名中那种现代电商化的表达形成了奇特的张力。我本以为作者会借此探讨“古今商业逻辑的共通性”,比如古代的“薄利多销”与现代的“引流策略”有何异同。然而,书的内容却聚焦于对一种特定历史时期“道德困境”的挖掘。它详细描绘了一个人为了凑齐“28元”门槛而不得不做出违背本心的小小牺牲,这种牺牲在宏大的历史叙事中微不足道,但在微观个体的情感体验上却被放大,让人感受到那个时代生存的艰难。不过,这种对“小人物”道德挣扎的刻画,有时显得过于煽情和脸谱化,缺乏更深层次的结构性分析,使得整本书的深度停留在了一个感伤的层面,未能真正触及到商业伦理的核心。

评分我原先是抱着极大的热情去接触《满28包邮》的,主要是冲着它那充满烟火气和市井智慧的书名去的。我设想,这可能是一本关于传统手工业作坊的兴衰史,或是某个著名商帮的营销秘籍,尤其是在那个信息不发达的年代,如何通过设定一个看似随意的数字来最大化利润,这背后蕴含的经济学智慧是极其迷人的。但是,阅读过程中,我却发现作者似乎对“28”这个数字本身不感兴趣,反而将它作为一种引子,引出了一系列关于人情世故的探讨。书里大量的篇幅都在描述古代的宗族关系、邻里间的攀比心理,以及在特定社会结构下,人们如何通过“凑单”行为来维护自己的面子和地位。这种叙事视角虽然也具有一定的社会学价值,但对于一个期待揭示商业运作奥秘的读者来说,未免有些“跑题”。书中的语言风格带着一种陈旧的、略显生硬的文言白话混合体,阅读起来并不顺畅,需要反复咀mò才能抓住作者的真实意图,这无疑增加了理解的门槛。

评分当我拿到《满28包邮》时,首先吸引我的是它那种充满反差感的标题——传统经典与现代促销语的结合,让人不禁想知道作者将如何处理这种跨越时空的对话。我猜测这本书或许是在探讨古代手工艺品在不同历史阶段的价值变迁,或者分析某种“稀缺性定价”的心理学基础。然而,这本书的内容却出人意料地沉静和内敛,它几乎没有触及任何关于定价或物流的实际细节。相反,它像一幅缓缓展开的古代风俗画卷,细致描摹了一个偏远乡村中,村民们在特定节庆时节如何共同集资、购买某种昂贵但必需的物品。这个“满28包邮”在这里被具象化为一种集体行动的仪式,一种维系社区凝聚力的媒介。作者的笔触细腻,环境描写极具画面感,但这种过于侧重环境氛围和心理描写的做法,使得关键的事件发展显得迟缓。读完后,我感觉自己像是参与了一场漫长而安静的祭祀,而非一场关于商业智慧的探讨,略感意犹未尽。

评分这本书的标题《满28包邮》简直是神来之笔,它瞬间将我带入一种对古代商业策略的奇特想象之中。我期待着看到作者如何用现代的商业语言去解码古代的交易场景,也许是关于宋代茶马互市的定价策略,或是徽商在特定地区的物流成本控制。然而,当我深入阅读后发现,作者对“包邮”的理解,更多的是一种形而上的概念——它代表的不是物流成本的节省,而是一种社会关系的维护,一种“人情债”的了结方式。书中充斥着大量关于乡绅、士大夫阶层之间通过馈赠与回馈来维持权力平衡的描述,这个“28”更像是一个约定俗成的“人情份子”标准,而不是一个实际的货币价值。这种概念上的偷换,虽然有其独到的见解,但对于期待经济学解析的读者来说,无疑是一种温柔的“欺骗”。文字的运用上,作者似乎偏爱使用大量晦涩的典故来烘托气氛,导致不少段落需要查阅注释才能勉强理解,阅读流畅性大打折扣。

评分这本名为《满28包邮》的书,从书名上看,我本以为会是一本关于古代商业运作、或者某种特定时期物资流通的趣味读物,或许能窥见清代乃至更早时期“包邮”这种概念的雏形与地方差异。然而,当我翻开这本书时,却发现内容完全导向了另一个截然不同的方向——它似乎聚焦于一种特定的社会现象,那种需要通过一个几乎带有戏谑色彩的数字“28”来构建的消费门槛。我期待看到的是对那个时代物流成本、地域特产、以及商人如何利用心理学设定价格的深度剖析,比如,他们是如何计算出“28”这个微妙的数字,既能刺激超额消费,又不会让顾客感到过于沉重。但实际上,书中对这些经济现象的着墨甚少,反倒是花费了大量笔墨去描绘某种特定阶层的生活场景,那些场景充满了对物质的渴望与策略性的获取过程,读起来更像是一部带有批判色彩的社会风俗小说,与我最初基于书名构建的预期产生了巨大的认知落差。这本书的叙事节奏略显拖沓,人物的内心独白过多,使得原本可以紧凑有力的社会观察被稀释了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有