具体描述

基本信息

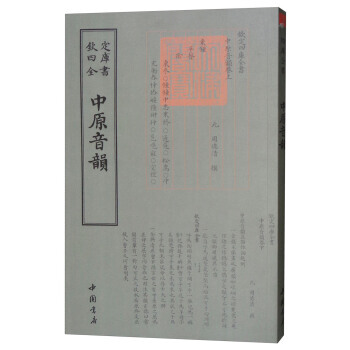

书名:四库全书词曲类:中原音韵

定价:52.00元

作者: 周德清

出版社:中国书店

出版日期:2018-02-01

ISBN:9787514919141

字数:

页码:222

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

元周德清撰。爵成于泰定学矛分簿本不分卷帙。考其《中原音韵》起例以下,即列诸部字数。正语作词超佣以下,即列作词诸法。盖前为瀚书,后为附论,畛域显然。今据此厘爵二卷。其音鹊之例,以平声分为阴阳,以入声配隶三声,分为十九部。盖全为北曲而作。今录存其书,以备一家之学,而并论其源流得失。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

说句实话,我花了很长时间才适应这种近乎于“纯理论”的叙事方式。我原以为在“词曲类”这个分类下,至少会穿插一些具体的词曲片段来佐证音韵规则的适用性,哪怕只是作为脚注。但整本书的逻辑推进都非常克制和内敛,所有的论证都围绕着如何重建和界定那个历史时期的“标准音”。这让我不禁思考,对于我们这些生活在数百年后,语言环境已经发生翻天覆地变化的人来说,理解“中原音韵”的终极意义到底是什么?是为了复原古代的吟唱,还是为了理解汉语音韵演变的大势?如果目标是后者,那么这本书无疑是里程碑式的;但如果我希望通过它来更深刻地感受《窦娥冤》的悲怆或者关汉卿的洒脱,那么它提供的帮助是间接且抽象的,需要我自己进行大量、耗费心神的二次转化。

评分这本厚重的典籍,初翻时就让人感到一种扑面而来的历史气息,仿佛能触摸到古代文人墨客的指尖余温。我原本是冲着对宋词元曲的浓厚兴趣来的,希望能从中找到一些失传已久的韵味或者不为人知的创作技巧。然而,实际阅读下来,我发现它更像是一部细致入微的“工具书”,而非供人消遣的“文学集”。它详尽地拆解了中古时期的语音系统,那复杂的声调归类和韵部划分,对于一个仅仅想读懂几首好词的爱好者来说,未免有些过于学术化了。我花了大量时间去理解那些晦涩的术语,试图将那些抽象的音位变化与我熟悉的现代汉语口音进行对接,过程相当吃力。说实话,要真正领会其中关于“中原音韵”的精妙之处,恐怕需要扎实的音韵学基础,不然就像是拿着一把精密的仪器,却不知道该如何操作。它展现了古代音韵学研究的严谨性,但对于普通读者而言,门槛实在太高,读完后,我对于词曲的“唱腔之美”的直接感知并未显著增强,反而多了一些对古代语言结构冷峻的认知。

评分当我合上这本书,心中涌起的是一种敬佩夹杂着一丝疲惫的情绪。它无疑是音韵学研究的典范之作,其考证之细密、逻辑之缜密,足以让任何一个对古代语言感兴趣的学者肃然起敬。但作为一名文学爱好者,我发现自己始终在门外徘徊,无法真正踏入那个声音的世界。它更像是建筑图纸,精确地标示了古代语言结构的承重墙和梁柱,却完全没有描绘出内部空间的氛围与光影。我收获了关于“音”的知识,但对于“韵”带来的艺术感染力,体验依然停留在表层。这本书的价值在于它的严谨性和系统性,而非它的可读性或启发性,它需要读者付出巨大的努力才能从中提取出对文学鉴赏有用的那一点点火花。

评分我对这部书的期待,是能从中窥见元曲兴盛背后的语言动力学,究竟是何种发音的便利性或美感,使得“杂剧”能够压倒一切文体,成为那个时代的流行之声。我本以为会读到大量与当时戏班演出、民间歌谣演变相关的鲜活记录,或者至少是根据音韵系统推演出的“最佳演唱示范”。可事实是,它呈现的是一个近乎静止的、高度结构化的语音模型。它如同冰冷的解剖刀,将语言的血肉剔除,只留下精密的骨架。每一页都充满了符号、图表和严密的逻辑推演,这对于提升我对古代白话文的理解能力无疑是有帮助的,但它提供的更多是“为什么是这样”的理论支撑,而不是“听起来是什么感觉”的感性体验。我甚至开始怀疑,这种高度程式化的“韵书”,是否反而限制了后人对那个时代真实声音的想象?它更像是一份严谨的学术报告,而非一份生动的文化侧写,读完后,我反而对元曲的“活态”充满了更多疑问,而不是解答。

评分这本“全书”的装帧和体例本身就散发着一种庄重感,让人不敢怠慢。我尝试从其中寻找一些关于特定剧作家如何运用韵脚来达到喜剧或悲剧效果的案例分析,期待能获得一些创作上的启发。然而,它几乎完全避开了文学评论的领域,径直钻入了更深层次的结构分析中。对我来说,阅读过程更像是在攻克一个学术难关,而不是享受一场文学之旅。我不得不频繁地查阅其他辅助书籍,来理解它引用的那些古代文献背景,否则那些关于“平上去入”的讨论便成了空中楼阁。这种深度和密度,让人感到一种被知识淹没的压迫感。它要求读者具备极高的专注度和耐心,任何一点疏忽都可能导致对下一段论证的完全误解。与其说它是一部面向大众的文化读物,不如说它是专门为后世考据家准备的“基石”——坚固,但难以亲近。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有