具体描述

?

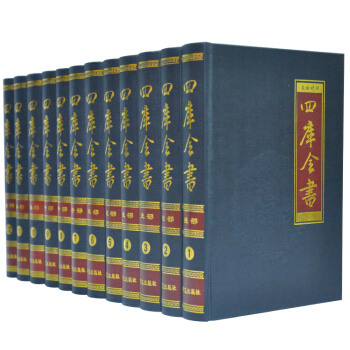

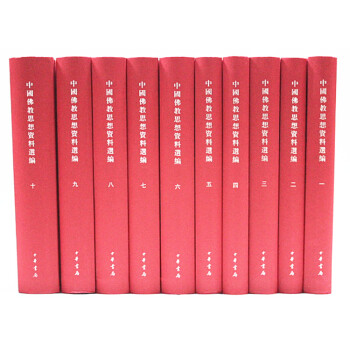

文白对照《四库全书》

主编:于立文

出版社:华文出版社2010年5月

开本:16开精装

卷数:全12卷

定价:4695元

......

内容简介:?

《四库全书》是中国古代大的一部官修书,也是中国古代大的一部丛书。据文津阁藏本,该书共收录古籍3503种、79337卷。“四库”之名,源于初唐,初唐官方藏书分为经、史、子、集四个书库,号称“四部库书”,或“四库之书”。经史子集四分法是古代图书分类的主要方法,它基本上囊括了古代所有图书,故称“全书”。

清代乾隆初年,学者周水年提出“儒藏说”,主张把儒家著作集中在一起,供人借阅。此说得到社会的广泛响应,乾隆三十七年(1772年)十一月,安徽学政朱筠提出《永乐大典》的辑佚问题,得到乾隆皇帝的认可,接着便诏令将所辑佚书与“各省所采及武英殿所有官刻诸书”,汇编在一起,名曰《四库全书》。

?

《四库全书》的编纂过程共分四步:

步是征集图书。征书工作从乾隆三十七年(1772年)开始,至乾隆四十三年(1778年)结束,历时七年之久。为了表彰进书者,清廷还制定了奖书、题咏、记名等奖励办法:“奖书”即凡进书500种以上者,赐《古今图书集成》一部;进书100种以上者,赐《佩文韵府》一部。“题咏”,即凡进书百种以上者,择一精醇之本,由乾隆皇帝题咏简端,以示恩宠。“记名”即在提要中注明采进者或藏书家姓名。在地方政府的大力协助和藏书家的积极响应下,征书工作进展顺利,共征集图书12237种。

第二步是整理图书。《四库全书》的底本有四个来源:一是内府藏书,二是清廷官修书,三是从各地征集的图书,四是从《水乐大典》中辑出的佚书。四库馆臣对以上各书提出应抄、应刻、应存的具体意见。应抄之书是认为合格的著作,可以抄入《四库全书》。应刻之书是认为好的著作,这些著作不仅抄入《四库全书》,而且还应另行刻印,以广流传。应存之书是认为不合格的著作,不能抄入《四库全书》,而在《四库全书总目》中仅存其名,列入存目。对于应抄、应刻的著作,要比较同书异本的差异,选择较好的本子作为底本。一种图书一旦定为四库底本,还要进行一系列加工,飞签、眉批就是加工的产物。飞签也叫夹签,是分校官改正错字、书写初审意见的纸条。这种纸条往往贴于卷内,送呈纂修官复审。纂修官认可者,可用朱笔径改原文,否则不作改动。然后送呈总纂官三审,总纂官经过分析之后,可以不同意纂修官的复审意见,而采用分校官的初审意见。三审之后,送呈御览。

第三步是抄写底本。抄写人员初由保举而来,后来,发现这种方法有行贿、受贿等弊病,又改为考查的办法,具体做法是:在需要增加抄写人员时,先出告示,应征者报名后,令当场写字数行,品其字迹端正与否,择优录取。考查法虽比保举法优越,但也有不便之处,因此后又改为从乡试落第生徒中挑选,择其试卷字迹匀净者予以录用。这样,先后选拔了3826人担任抄写工作,保证了抄写《四库全书》的需要。为了保证进度,还规定了抄写定额:每人每天抄写1000字,每年抄写33万字,5年限抄180万字。五年期满,抄写200万字者,列为一等;抄写165万字者,列为二等。按照等级,分别授予州同、州判、县丞、主簿等四项官职。发现字体不工整者,记过一次,罚多写10000字。由于措施得力,赏罚分明,所以《四库全书》的抄写工作进展顺利,每天都有600人从事抄写工作,至少可抄60余万字。

第四步是校订。这是后一道关键性工序。为了保证校订工作的顺利进行,四库全书馆制定了《功过处分条例》,其中规定:所错之字如系原本讹误者,免其记过;如原本无讹,确系誊录致误者,每错一字记过一次;如能查出原本错误,签请改正者,每一处记功一次。各册之后,一律开列校订人员衔名,以明其责。一书经分校,复校两关之后,再经总裁抽阅,后装潢进呈。分校、复校、总裁等各司其职,对于保证《四库全书》的质量确实起了重要作用。

《四库全书》的内容是十分丰富的。按照内容分类,包括4部44类66属。

经部包括易类、书类、诗类、礼类、春秋类、孝经类、五经总义类、四书类、乐类、小学类等10个大类,其中礼类又分周礼、仪礼、礼记、三礼总义、通礼、杂礼书6属,小学类又分训诂、字书、韵书3属。

史部包括正史类、编年类、纪事本末类、杂史类、别史类、诏令奏议类、传记类、史钞类、载记类、时令类、地理类、职官类、政书类、目录类、史评类等15个大类,其中诏令奏议类又分诏令、奏议2属,传记类又分圣贤、名人、总录、杂录、别录5属,地理类又分宫殿疏、总志、都会郡县、河渠、边防、山川、古迹、杂记、游记、外记10属,职官类又分官制、官箴2属,政书类又分通制、典礼、邦计、军政、法令、考工6属,目录类又分经籍、金石2属。

子部包括儒家类、兵家类、法家类、农家类、医家类、天文算法类、术数类、艺术类、谱录类、杂家类、类书类、小说家类、释家类、道家类等14大类,其中天文算法类又分推步、算书2属,术数类又分数学、占侯、相宅相墓、占卜、命书相书、阴阳五行、杂技术7属,艺术类又分书画、琴谱、篆刻、杂技4属,谱录类又分器物、食谱、草木鸟兽虫鱼3属,杂家类又分杂学、杂考、杂说、杂品、杂纂、杂编6属,小说家类又分杂事、异闻、琐语3属。

集部包括楚辞、别集、总集、诗文评、词曲等5个大类,其中词曲类又分词集、词选、词话、词谱词韵、南北曲5属。除了章回小说、戏剧著作之外,以上门类基本上包括了社会上流布的各种图书。就著者而言,包括妇女,僧人、道家、宦官、军人、帝王、外国人等在内的各类人物的著作。

抄写7部《四库全书》分贮文渊阁、文溯阁、文源阁、文津阁珍藏,这就是所谓“北四阁”贮于江南文宗阁,文汇阁和文澜阁珍藏,这就是所谓“南三阁”。七阁之书都钤有玺印,如文渊阁藏本册首钤“文渊阁宝”朱文方印,卷尾钤“乾隆御览之宝”朱文方印。每部《四库全书》装订为36300册,6752函。总字数为九亿九千七百余万。全书共二百三十万页,连结在一起,足够绕地球赤道一圈有余。

《四库全书》规模如此宏大,卷帙繁多,其昂贵的价格又使人望而却步,世人难得一见。为保存和弘扬中华五千年文化,使这部巨著走入寻常百姓之家,使之成为人们案头常备的资料,同时满足人们收藏的愿望,我们精选《四库全书》中数千年道术学艺文章之精华,编撰了这部《四库全书精华》。

《四库全书精华》仍旧按经、史、子、集四部编排,在各部之中,基本上做到不遗漏各家代表作。如经部收载《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《论语》、《孟子》、《春秋左传》,而且所收均为的注释本。史部以“史家绝唱”《史记》为首,《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《资治通鉴》、《国语》、《战国策》均汇入本书。子部收书更为丰富,诸子百家中的法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、兵家、医家、术数家的代表作基本网罗其中,如《老子》、《庄子》、《墨子》、《荀子》、《韩非子》、《孙子兵法》、《吴子兵法》、《商君书》、《管子》、《盐铁论》、《论衡》等等。集部所收诸书,基本上反映了中国古代文学的梗概,包括《昭明文选》、《陶渊明集》、《李太白集》、《杜子美工部集》、《白香山集》、《陆放翁剑南诗集》、《韩退之昌黎集》、《柳子厚柳州集》、《欧阳永叔文忠集》、《苏明允老泉集》、《苏子瞻东坡集》、《苏子由栾城集》、《曾子固南丰集》、《王介甫临川集》、《归熙甫震川集》、《侯朝宗壮悔堂集》、《魏冰叔叔子集》、《汪苕文尧峰集》、《方灵皋望溪集》、《姚姬传惜抱轩集》、《恽子居大云山房集》、《龚定盦集》等等。

用户评价

作为一部“四库全书精华”的浓缩,我原本担心它会不会为了追求“精编”而牺牲了原著的神韵和关键信息,变成一堆零散的知识点拼盘。然而,事实证明我的担忧是多余的。它对原文的取舍显然是经过了深思熟虑的,保留了每一个重要篇章的核心思想和最能代表其时代精神的段落。这种“精华”的提炼,恰好解决了现代人时间碎片化的问题——我们不可能穷尽浩瀚的古籍海洋,但又渴望汲取到最顶级的文化营养。这套书就像是一张精心绘制的文化地图,它指引我快速找到了那些“必读”的里程碑,让我能以最快的速度对中国历史文化脉络有一个清晰而深刻的认识。它不是大而全的堆砌,而是小而美的聚焦,每一篇选录都掷地有声,含金量极高,真正做到了“少即是多”。

评分这套书的装帧实在没得说,初拿到手的时候,那种沉甸甸的质感和精装的厚实感,立马就给人一种“这是正经货”的印象。我尤其喜欢那个“红色”的封面设计,大气磅礴,放在书架上一下子就成了视觉焦点。这绝不是那种随便印印就拿来糊弄读者的廉价版本,看得出在细节上是下过功夫的。那些鎏金的字体在红色的底色上显得尤为醒目,初看之下,就让人对里面蕴含的中华文化瑰宝充满了敬畏之心。装帧的考究,往往预示着内容的扎实,这套书在外表上就已经先声夺人了,让人迫不及待想翻开看看里面的“文白对照”究竟做得如何,是不是真的能让一个现代人也能轻松领略到古籍的韵味。光是摆着看,都觉得满屋子的书卷气都提升了好几个档次,非常适合对传统文化有情怀,同时也注重书籍收藏价值的朋友们。

评分这套“精编版”的书籍带来的精神享受是其他普通读物无法比拟的。它不仅仅是一套书,更像是一个与古人对话的媒介。在如今这个信息爆炸的时代,我们太容易被眼前的浮躁信息所裹挟,而捧读这套书,仿佛被一种宁静而深远的力量所包裹。那种面对数百年甚至上千年智慧结晶的敬畏感,能够让人瞬间沉静下来,反思当下,审视自身。红色精装的厚重感,文白对照的便利性,精华编选的精准性,共同营造了一种庄重而又亲切的阅读氛围。它让我体会到了文化传承的力量,那些古代圣贤的思想,经过如此精心的整理和呈现,依然能穿越时空,给予现代人以启迪和慰藉,这才是文化典籍最大的价值所在。

评分我对这套书的另一个深刻感受是,它在内容编排上的逻辑性极其严谨,完全体现了“中国文化”这一宏大主题的深度。它不是按照简单的时间顺序或体裁来划分,而是更注重文化思想的内在联系和演变轨迹。这种编排方式,让读者在阅读过程中,能够清晰地看到不同朝代、不同学派之间的思想碰撞与传承发展。阅读下去,就像是沿着一条清晰的河流溯源而上,每一个节点都有其深刻的文化背景支撑。特别是对于我们这些想要系统性了解中国文化体系的读者来说,这种结构化的呈现方式,远比零散的阅读材料来得有效得多,它帮助我构建起了一个坚固的、有层次感的文化认知框架,避免了知识点的碎片化和孤立化。

评分真正让我感到惊喜的是它“文白对照”的处理方式。我过去尝试读一些古文典籍时,常常因为佶屈聱牙的文言文而铩羽而归,生怕自己理解不到位,辜负了作者的本意。这套“精编版”在这方面做得极为平衡,它没有将文言和白话简单地并列堆砌,而是那种恰到好处的穿插和对照,让你在阅读原典时,眼睛可以随时扫到旁边精准的现代汉语解释。这种设计极大地降低了阅读的门槛,让那些原本高不可攀的文化瑰宝变得触手可及。它不是简单地“翻译”古文,更像是一个耐心十足的私人导师,在你遇到晦涩难懂的地方,及时给出清晰的指引。这使得我在阅读过程中,思维不会被打断,能够持续地沉浸在古人的智慧之中,而不必时常停下来查阅厚重的字典或注释本,效率和体验都大大提升了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版 南华经:庄子 [战国] 庄周,邹贤 9787508253619 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30065000198/5b407850N43cdca75.jpg)