具体描述

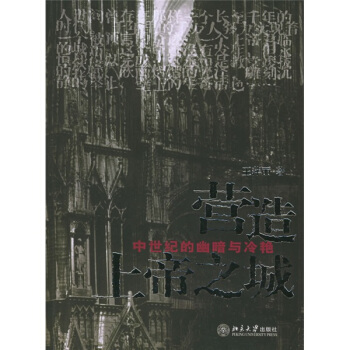

内容简介

辉煌的希腊和罗马之后,欧洲正酝酿着一种新的气质。据说这种气质冰冷、残酷。

这种气质与希腊和罗马是那么的不同,以至于后来的人们把接下来的一千年看作一段畸形的年代,并且有了一个固定的叫法“黑暗时代”(dark age)。

这不能不说是一个讽刺:从中世纪起上帝开始统治欧洲人的头脑,上帝不是在《创世记》的一开头就说“要有光”吗?

然而这个虔诚的1000年却被后来的人称为“黑暗时代”,上帝给人们带来的光到哪里去了?

这是一个简单的质疑。

然而这个质疑却使“黑暗时代”这个称呼露出了马脚:“黑暗时代”对整个中世纪,尤其对中世纪的艺术是一种诬蔑,或者至少是一种误解。

如果说是诬蔑,那么也并不奇怪,启蒙时代的思想家对中世纪的一切都怀有一种过火的厌恶,他们恨不能把中世纪所有的主教都描述成一堆贪婪的小人,把所有僧侣都描述成一群无知的蠢货,他们编造了很多这方面的故事,这种做法从薄伽丘的《十日谈》就开始了。

近代的科学家还想当然地把中世纪的很多观念归结为愚昧。例如他们认为中世纪的人坚持地球是宇宙的中心是由于无知和教会的灌输。

可实际上,关于地球是圆的,地球围绕太阳旋转的观念在中世纪并不是什么骇人听闻的怪谈,因为从希腊流传下来的天文学知识在中世纪并不乏知音,希腊人很早就猜想地球并不是宇宙的中心。

然而想法归想法,要想普及开来,还需要数学上的说服力,而在这个方面托马斯·阿奎那(Thomas of Aquinas,1225—1 274)的数学模型给予了整个中世纪的知识界一个比较完满的解决。

而阿奎纳的前提是地球是宇宙的中心,所以僧侣和信徒们便逐渐接受了地球中心论的观念。如果阿奎纳当时的前提是太阳是宇宙的中心,并且同样用数学方法能进行成功地解释,那么很可能中世纪的天文学观念就和现在没什么两样了。

一旦阿奎纳的理论被广泛接受并且作为正统观念看待,再想撼动,自然就需要一番斗争了,所以才会有哥白尼、布鲁诺、伽里略被教会威胁、迫害的事情发生。这并不是中世纪教会的缺陷,而是所有人、所有社会的缺陷,现代社会同样也有专家和正统,要想彻底颠覆,遭到的打 压决不会比中世纪教会的异端有丝毫逊色。

如果说是误会,那也是来源于一种偏见,欧洲人跟中国人一样同样也有厚古薄今的毛病,古希腊罗马艺术满足了近现代欧洲人的浪漫主义趣味,它们比中世纪更久远,上古的东西据说散发出一种本然的真率、崇高和优美,尽管我们知道上古时代决不缺乏狡诈、血腥、贪婪和欺诈,而现今当世也总有人具有发自天性的真率、崇高和优美。

当然,中世纪的艺术的确跟古希腊罗马的艺术很不同,这里假如用一些字眼儿进行表面概括的话,那就是古希腊罗马艺术体现了自信、积极、明朗、尊严,不论是对作品本身还是对创作者而言,都是如此。要知道,希腊人是敢于和神比拼技能的,而罗马人建立了的世界帝国,恺撒那种“我来了,我看见了,我征服了”的气质渗透在后继者的意识

形态里。

而中世纪艺术却几乎是相反的,它是有史以来为谦卑的艺术。

在原罪的前提之下,人们的自信和尊严是荒谬的。

在基督扭曲的身体和悲惨的面容前,希腊人用以炫耀的裸体之美、罗马人用以彰示的神殿之宏是不是显得得意忘形。

这是中世纪艺术家的出发点。

在他们看来,艺术所使用的形体和颜色永远只是一种不完善的手段,像希腊人那样刻意地追求真实是没有意义的,因为上帝永远也无法被人的手描绘出来。

所以形状和颜色只能是一种辅助,不能让人们的眼睛只停留在艺术品本身上面,这是“玩物丧志”!而是应该通过艺术品里的提示、隐喻、暗示和象征来体验更深层的、更精神性的意味。

上帝的启示和意愿是博大深奥的,它值得观者毕恭毕敬充满虔诚地体味,这是中世纪所有艺术品背后的支撑。

所以,中世纪的艺术是一种反思的艺术,它时刻提醒观看者的地位和信仰,在神面前,人是卑微的,但他生活在上帝之中,永远同上帝联系着。

艺术品成了人和上帝之间的一种中介,因而艺术品更具有思想性,更强调精神性。中世纪的艺术家也通过很多种方式来达到这种效果,例如绘画和雕刻不刻意写实,而是追求一种象征化、平面化、装饰化的效果,意在形成一种氛围;而教堂则越来越营造一种高峻、幽深、光影变换、恍惚陆离的室内效果。

所有这一切都是要使面对者感到一种心灵的触动,仿佛这种触动来源于一种隐秘的神圣光辉的流溢。

然而,我们面对这样一种精神追求,几百年来,一直用“黑暗和蒙昧”冠名。

这何尝不是一种残酷。

艺术品必然存在这样的两难:越是具象、 逼真、感性,就像希腊的维纳斯或波塞冬,就越容易把人们囚禁在眼睛的牢笼里,人们无法超过视觉上的欣喜和陶醉,不再想说什么,也不能说什么,任何描述与赞誉之词都是多余,因为它们已经超过了语言所能正面描绘的极限,所以近代的美学家经常提到的就是美是不能分析的,是不能掺杂概念的;而越是抽象、表现、理性的,就像中世纪的艺术,就越容易让人们直接穿过作品本身,去面对作品所象征的事物,而这种美是能够分析的,可以思考和想象的。

这是近现代艺术产生之前,欧洲的两种艺术风格,相互不存在特别的高下优劣,“黑暗”与其说一种批评倒不如说是对中世纪艺术风格的描述。

在高峻、幽深的哥特教堂深处,却有惊艳的雕刻、绘画、花窗、吊灯……

或许教堂本身正是中世纪艺术的一个缩影。

教堂是中世纪的“精神盒子”,它的惊艳冠绝之处在其幽暗的内部,就好像人类之美正在于其心灵深处——那里蕴藏着对上帝的爱——一种所有时代所有人都有的被拯救的渴望。

本书有较广泛的实用价值,可作为西方建筑和文化研究者、建筑院校师生、实用美术工作者、旅游爱好者和广大对西方文化有兴趣的市民的参考书和实用资料。

内页插图

目录

也算引子:残酷对待中世纪的残酷第一话 看不见的城市

第二话 石头千年记

一 巴西卡式教堂:在异教的屋顶下

二 拜占庭式教堂:别样的家园

三 罗马式教堂:前往古代的朝圣

四 哥特式教堂:营造上帝之城

第三话 谁比神绚丽

一 嵌画:碎片的辉煌

二 插画:一英寸天堂

三 花窗:神是彩色的

四 壁画:墙上的圣途

第四话 圣家族的诞生

一 符号时代

二 千面时代

三 怀抱时代

四 受难时代

前言/序言

用户评价

这本书的阅读体验是多层次的。有时,它像是一面古老的镜子,映照出人类在面对宏大叙事时内心的挣扎与选择;有时,它又像一首低沉悠远的挽歌,诉说着辉煌背后的无奈与失落。每一次重读,都能发现新的光亮,这种永不枯竭的阐释空间,正是好书的魅力所在。

评分初读此书,我便被其磅礴的气势和扎实的学术功底所折服。它不仅仅是对历史事件的罗列,更是对那个时代社会结构、文化思潮以及个体命运的深刻剖析。那种扑面而来的历史厚重感,让人在阅读过程中不得不停下来反复咀嚼其中的深意,思索那些古老智慧与现代困境之间的隐秘联系。

评分我特别欣赏作者在处理复杂议题时的那种游刃有余的笔法。他似乎总能找到最精妙的角度切入,将那些看似晦涩难懂的理论用生动的故事娓娓道来,让普通读者也能窥见那个时代思想演变的脉络。这种兼具学术严谨性与大众可读性的平衡,在同类著作中实属罕见。

评分这本被誉为“XX领域里程碑式著作”的传世经典,以其深邃的洞察力和恢弘的叙事,为我们打开了一扇通往那个遥远而又充满神秘色彩的时代的大门。作者的笔触细腻入微,仿佛能带领读者穿越时空的迷雾,亲身感受那个时代人们的精神世界与世俗生活的交织。

评分总而言之,这是一部需要静下心来细细品味的力作。它没有给你现成的答案,而是提供了理解世界的全新框架和深度工具。读完之后,你会觉得自己的知识版图被极大地拓宽了,对人性的复杂和历史的偶然性有了更为成熟和审慎的认识。强烈推荐给所有对思想史和文明变迁感兴趣的同好们。

评分喜欢在京东买书,质量不错,价格也很便宜

评分儿子要看的,图片比较多,介绍中世纪的建筑,内容还不错。

评分营造上帝之城:中世纪的幽暗与冷艳,不错,俺喜欢的书

评分速度比较快!速度比较快!

评分书的质量很满意,应该是正版的。寄过来的书也是新新的`~快递速度还算满意

评分还不错吧~还不错啊~~~

评分绿色的书皮。感觉像是鬼故事书。

评分包装很好,送货速度挺快的,对于这次京东抽奖有点失望,一直在这里购物,竟然比同事新注册中的券还少。

评分营造上帝之城:中世纪的幽暗与冷艳,不错,俺喜欢的书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![故宫经典:清宫武备图典 [Classics of the Forbidden City:Imperial Armaments of Qing Dynasty] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11540393/541b7409N04b17f50.jpg)