具体描述

内容简介

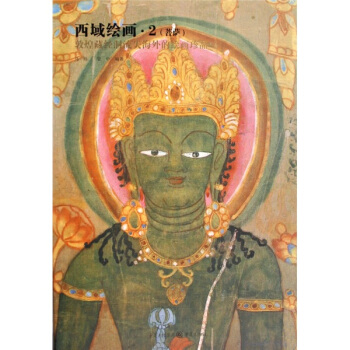

《西域绘画2(菩萨)》收录的菩萨像大多数取自于幢幡的幡身部分,并没有将画像所在的幢幡做出完整的展示。由于幡身一般都呈长条形,因此上面多是绘制单尊画像,几乎占满了整个幡身。由于审美习惯的原因,相信多数读者都会对书中收录的一组颇具印度风格的画像产生特别的感受,画像里的菩萨发辫披肩,上身裸露,细腰长臂,笔直的双腿看不见膝关节,而双脚显得异常强壮甚至有些生硬。据记载,这几件幢幡在发现之初便出自同一个包裹,可见是缘于某种原因而制作的成套作品,风格如此地近似也就很正常了。书中还有一件《观世音菩萨像》,给人的印象也非常深刻,因为既是侧面像又是以行进姿态示现的画像难得一见。

佛画创作的一个重要现象即类型化。不只上面提到的成套的印度风格的幢幡如此,本套书收录的其他本土风格的画像同样是成套出现,貌相、构图、服饰等大同小异。不过这种成套的类型化创作特征并非是一般意义上的雷同,而是源自佛画创作以及民间画工创作的特殊背景。首先,佛画的创作必须严格遵循相关佛典中所记载的仪轨,不可能像后来文人画家那般任意发挥——一个是礼佛供奉之用,一个是怡情悦性之用。所以,唐代敦煌的菩萨画像即便是极富世俗人物的韵致,它理应遵循的仪轨仍然是很严格的——这也就是为什么佛画绘制时往往得依照事先准备好的粉本范式。其次,民间画工的创作往往师徒相授,各自沿袭和承传着本门本派的技艺路数,再加上各自拥有着较为固定的征画信众,因此,佛画的面目相似也就更不足为奇了。当然,一定程度的程序化是宗教艺术共通的特性,而敦煌的佛教造像艺术之所以让后人无比景仰,恰恰在于当时的画工们以虔诚的心态、细微处的精妙手法化解了类型化的弊端。而且印证书中的菩萨画像,是否还可以这样讲:程序化的仪轨对于画工而言,与其说是创作上的制约,倒不如说是菩萨庄严法身得以显现的依据。

内页插图

精彩书摘

金刚菩萨像该幅菩萨像除了前文所陈的系列风格之外,最引人注意的莫如双目的造型和绘制。面部以及裸露的身体被涂成青铜色,而杏仁般的双眼,纯白底上点了漆黑的瞳仁,而异常强烈的色彩对比,自然给人留下了深刻的印象。这一对眼睛的表现方法尤其类似印度风格,不妨将之与该国不少用白银镶嵌眼部的金铜像做一对照。

菩萨上半身完全赤裸,腰际到脚部缠着平滑的红黄蓝相间的布条,上面覆盖着的天衣,疏疏落落地修饰着五瓣状的白色小花,似乎给金刚菩萨的威严化入了另一种别样的妩媚。

菩萨右手执金刚杵。金刚杵,又叫做宝杵、降魔杵等,原为古代印度之武器。由于质地坚固,能击破各种物质,故称金刚杵。在密教中,金刚杵象征摧灭烦恼之菩提心,为诸尊之持物或修法之道具。金刚杵也象征如来金刚之智慧大用,能破除愚痴妄想之内魔与外道诸魔障碍。金刚杵的材质,有金、银、铜、铁、石、水晶、檀木、人骨等多种质料,大小八指、十指、十二指、十六指、二十指不等。形状以独股、三股、五股最为常见,分别象征独一法界、三密三身、五智五佛。

观世音菩萨像

一般的菩萨像多以静态呈现,像这一幅从动态一面捕捉菩萨风姿的作品还比较少见。

图中的观音正在缓缓迈出右脚,左脚将起未起,妙在给人留有想象的空间。身体随着步子斜扭、前倾,腰部向前探出,肩膀向后微缩。而左右手臂的刻画更为传神。左手绕到身后,伸向下方,牵引着卷曲飞荡的飘带;右手掌托莲花蕾,并向后上方举起,似乎就像托着发饰一般。画师利用娴熟生动的线描,以及相应的着色技术,如橙红相叠的衣褶,蓝色的天衣,最终将观音菩萨娴雅轻盈的妙姿呈现于观者,直如真人一般正在缓步走出画面。

前言/序言

用户评价

这本《丝路古韵:中亚佛教艺术的流变》的书,对于我这个业余爱好者来说,简直是一本打开新世界的钥匙。它的叙事方式非常亲切,不像某些专业书籍那样高深莫测,而是用一种很平实的语言,讲述了那些遥远的故事。我尤其喜欢作者在描述那些佛像造型时的细致观察,比如不同时期、不同地域的菩萨面部表情、手势以及服饰细节上的微妙差异,这些细微之处,恰恰蕴含着巨大的文化信息量。通过阅读,我开始理解为什么西域的佛教艺术会呈现出那样一种兼具印度、犍陀罗以及本土特色的“混血”风格。它清晰地展示了艺术是如何随着宗教和贸易的脚步,在广袤的沙漠和高原上扎根、生长并最终绽放的。每次翻阅,都能发现一些新的细节,让人回味无穷,极大地满足了我对异域美学的探索欲。

评分《色韵与禅意:中古时期西域绘画技法的流变》这本书,读起来更像是在品味一壶陈年的老茶,味道醇厚,回味悠长。我最欣赏的是,它没有停留在对艺术作品表象的赞美,而是真正走进了“匠心”之中。作者详尽地分析了当时绘画所使用的颜料来源、底料处理以及各种复杂的描绘技巧,比如晕染法、沥粉法等等,这些技术细节的揭示,让我对古代艺术家的创造力肃然起敬。它让我明白了,那些看似天马行空的画面背后,是多么精密的计算和严格的流程。这本书的图版质量非常高,色彩还原度出色,极大地辅助了文字的描述。在阅读过程中,我经常需要停下来,仔细对比书中的插图和文字的解读,这种互动式的学习体验,非常令人享受,它让抽象的艺术理论变得具体可感。

评分《西域风情画卷:探寻佛教艺术的丝路传奇》这本书,我读完后真是感慨万千,它带我进行了一次穿越时空的文化之旅。作者的笔触细腻而富有感染力,将那些古老的壁画、雕塑和建筑,仿佛重新呈现在眼前。这本书不仅仅是简单地罗列艺术品,更深入地挖掘了不同文化在丝绸之路上交融碰撞的历史脉络。我特别欣赏其中关于敦煌莫高窟和克孜尔石窟的比较分析,那种跨越地域的艺术对话,让人对佛教艺术的传播和演变有了全新的认识。书中对色彩和线条的描述,那种对光影变幻的捕捉,充满了诗意和哲理。读起来,我仿佛能感受到当年画师们虔诚的心灵和高超的技艺,那种对信仰的执着,以及对美的极致追求,深深地震撼了我。这本书的学术深度和人文关怀兼具,对于任何对历史、艺术乃至东西方文明交流感兴趣的读者来说,都是一本不可多得的佳作。

评分《大漠中的信仰之光:探寻早期佛教造像的地域特征》这本书的价值,在于其对图像学层面的深入剖析。作者展现了扎实的学术功底,对不同时期、不同洞窟中佛教造像的风格演变进行了严谨的考证和梳理。特别是书中对于“犍陀罗影响”和“笈多风格东渐”这两个关键节点的论述,逻辑清晰,论据充分,为我理解西域艺术的源流提供了坚实的理论框架。我发现,书中对光线、体积感和空间处理的分析,极具启发性,它不仅仅是在描述“看到了什么”,更是在解释“为什么会是这样”。对于研究者或者对艺术史有深入探究意愿的读者,这本书无疑是一本重要的参考资料,它提供了许多我之前未曾注意到的关键线索,拓宽了我对佛教艺术地理分布的认识。

评分我很少读到一本能将宗教历史、文化交流和社会背景,如此有机地编织在一起的艺术史著作。这本《丝路记忆:西域诸国艺术的交响乐》做到了。它提供了一个宏大的叙事视角,让我看到了西域的佛教艺术是如何与当地的政治格局、游牧民族的迁徙、乃至丝绸之路的兴衰紧密相连的。作者的文笔带有强烈的历史纵深感,读起来有一种史诗般的气势。书中对不同地域国家,例如疏勒、龟兹、于阗等地的艺术特点的区分,既细致又富有洞察力,揭示了“西域”这个地理概念下,实际上蕴含着多么丰富的文化多样性。这本书帮助我跳出了单纯的美学欣赏,进入了对文明互动和艺术生命力的深层思考,读完后,对人类历史的长河有了更加敬畏之心。

评分很喜欢的一套书,一定全部买齐

评分满意 好;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

评分的壁画《双鸦栖树图》,也是较早的独幅花鸟画。花鸟画发展到两汉六朝则粗具规模。南齐谢赫《画品》记载的东晋画家刘胤祖,是已知第一位花鸟画家。经唐、五代北宋,花鸟画完全发展成熟。五代出现的黄筌、徐熙两种风格流派,已能通过不同的选材和不同的手法,分别表达或富贵或野逸的志趣。北宋的《圣朝名画评》更列有花木翎毛门与走兽门,说明此前花鸟画已独立成科。北宋的《宣和画谱》在总结以往创作经验的基础上撰写了第一篇花鸟画论文。文章《花鸟叙论》,深入地论述了花鸟画作为人类精神产品的审美价值与社会意义,阐述了花鸟画创作“与诗人相表里”的思维特点。此后,画家辈出,流派纷呈,风格更趋多样。在风格精丽的工笔设色花鸟画继续发展的同时,风格简括奔放以水墨为主的写意花鸟画,水墨写意“四君子画”(梅、兰、菊、竹)相继出现于南宋及元代。以线描为主要手段的白描花卉亦兴起于同时。随着写意花鸟的深入发展,以明末的徐渭为代表自觉实现了以草书入画并强烈抒写个性情感的变革。至清初朱耷则达到了史无前例的高水平。经过数千年的发展,中国花鸟画积累了丰富的创作经验形成了自立于世界民族之林的独特传统,终于在近现代产生了吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、朱宣咸、关山月,等花鸟画大师。

评分很喜欢的一套书,一定全部买齐

评分工笔花鸟画,即用浓、淡墨勾勒动象,再深浅分层次着色;写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象;介于工笔和写意之间的就称为兼工带写。

评分很喜欢的一套书,一定全部买齐

评分给孩子买的的 满意给孩子买的的 满意

评分3.元 汤垕 《画鉴·唐画》:“ 唐 人花鸟, 边鸾 最为驰誉。大抵精於设色,浓艳如生。”

评分大约编辑将其分为10本,所以每个单本比较单薄,图片显得不足,介绍的文字更少,非常希望能了解相关的背景。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![柏拉图著作集4(英文本) [Translated into English with Analyses and Introductions by Benjamin Jowett] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10378238/b05c3602-2ae3-4c83-8842-8376fa1e8be2.jpg)

![安利创富法则:成功企业家的15个信条(最新版) [People Helping People Help Themselves] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11654510/54dc732aN81ad1391.jpg)

![向着大地和天空,凡人和诸神 [How ti Read Heidegger] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11715311/55aef0b0N1e5ebc3e.jpg)