具体描述

1

编辑推荐

★川人讲川菜,再地道不过。

作者向东是土生土长的四川人,用他自己的话说,“十多年与烹饪为伴,拍川菜、任编导;写餐饮,做主编;挂衔省烹协,编撰川菜志”,对于川菜的渊源、做法秘笈等的了如指掌,因而能够娓娓道来,趣味横生。

★中国川菜文化第 一人向东四十年沉淀之精品。

向东老先生深入民间40年潜心记录美食,他用川地摆龙门阵的方式将成都各种小吃完整收录此书,并且配有每样小吃店铺信息,让你不仅可以吃到正宗成都小吃滋味的精髓,还能够领略美味之外的历史、文化、风土人情。

★史上z

齐全成都小吃,带你领略z浓郁的成都。

街头巷尾路边摊、百年老店、各式各样的成都小吃,本书带给你的不仅是小吃的滋味、道地的味觉体验,还有与之相关的历史、文化以及感同身受的个人记忆、人生趣味。去四川,不带一本如此齐全的成都小吃篇做参考,你抵达的一定不是真正的成都。

★真正的美味在民间,吃情的真趣在小吃。是美食之旅更是文化盛宴。

向东的书贵在美味之外的文化味与生活质感,写小吃也同样延续着历史、追寻着记忆、倾洒着对生活的一腔爱意。娓娓道来的文字,对于读者的体贴是细致入微的,在用美味征服大家口腹之欲的同时,也在潜移默化中浸润着我们的心灵,勾起每一个人对故乡的眷恋和对亲人的思念,此外能够开拓视野,了解文化,因而阅读此书,是美食之旅,更是文化盛宴。

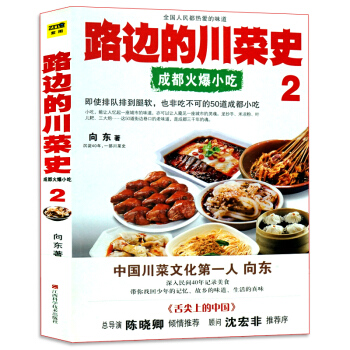

内容简介

《路边的川菜史2:成都火爆小吃》讲述成都独具特色的各种小吃,钟水饺、赖汤圆、伤心凉粉、担担面等等。《路边的川菜史2:成都火爆小吃》的独特之处在于,在讲述每一道小吃的过程中,融入历史、文化、传说、典故、民风、食俗、烹调秘笈、食疗养生,以及巴蜀川菜川味百年之风情趣事,使得读者在了解四川美食的同时,也对川地的饮食文化有深入的了解。因而,本书集闲读性、趣味性、知识性、技术性、资料性一体,是饮食男女,烹饪业者一本难得且颇有收藏意义的实用川菜书籍,也是美食被炒得沸沸扬扬的当下,能够唤起大众乡土情结和文化认同的经典美食书。

作者简介

向东,生于蓉城市井,长于锦江河畔;曾为教书匠,又为传声筒;游历天南海北,身系白领蓝领;有幸与川菜结缘,十余年和烹饪相伴;拍川菜,任编导;写餐饮,做主编;挂衔省烹协,编撰川菜志。今为天地闲人,江湖饕客,吃喝之余,舞文弄墨。数十春夏秋冬,游吃巴山蜀水,人生七件事:油盐柴米酱醋茶也。

目录

推荐序:此书乐 不思蜀 沈宏非作者序:小吃虽小,滋味悠长 向东

01 龙抄手

02 赖汤圆

03 钟水饺

04 担担面

05 韩包子

06 叶儿粑

07 牛肉焦饼

08 珍珠圆子

09 痣胡子龙眼包子

10 洞子口张凉粉

11 小笼蒸牛肉

12 肥肠粉

13 帽节子·豆汤饭

14 锅魁王国

15 蛋烘糕

16 美女与兔头

17 糖油果子

18 三大炮

19 油茶

20 甜水面

21 三合泥

22 卤肉夹锅魁

23 张麻子脆臊面

24 玻璃烧麦

25 蒸蒸糕

26 粉子与醪糟

27 艾蒿馍馍

28 师友面

29 米凉粉手摊摊

30 谭豆花与豆花面

31 鸡丝凉面

32 怪味面

33 华兴煎蛋面

34 一只优秀前蹄

35 伤心凉粉

36 豆花饭

37 连山回锅肉

38 冒菜

39 麻辣烫

40 串串香

41 叮叮糖

42 老8 号颗颗酥

43 烤红苕

44 铜井巷素面

45 馓子·油糕

46 糍粑

47 糖饼

48 糖画

49 羊肉汤

50 新都金银丝面

精彩书摘

痣胡子的包子情缘 其实,痣胡子姓廖名永通,老家在成都华阳县中兴场,祖辈都以屠猪为生。廖家人口众多十分贫穷,常是吃了上顿愁下顿。1935年,一场火灾又把廖家烧毁一空。廖永通的父母无可奈何,只好带着一家老小,到成都投靠永通的寡妇二姐。当时只有13岁的廖永通经二姐托一位老乡介绍,进了春熙路“汉口乐露春”餐馆做一名不开工钱只管吃饭和分点小费的学徒。廖永通年幼懂事,知道家里就指望他了,于是勤恳工作、勤奋学艺,逐渐掌握了一些面点技术,从此便与面食业结下不解之缘。谁知不到两年餐馆倒闭,廖永通也随之失了业,只好靠东一家西一家餐馆打点零工和师兄们的偶尔周济聊以度日。1938年春的一天,正当他饥肠辘辘在街头踌躇的时候,已小有名气的骡马市厨子抄手店的大师兄,约他到青羊宫花会上搭伙开设个面食摊,大师兄做抄手他做包子,本钱则由大师兄先垫支,廖永通自然是求之不得。当时正值抗战时期,国民政府党政军机关纷纷迁入成渝两地,江浙一带的商贾文人也大批涌入成都。廖永通在春熙路那家餐馆学得了制作蟹黄汤包的手艺,正好投合这些人的口味。他和大师兄通力合作,精心制作,一个抄手,一个蟹黄汤包,很快在花会上名声崛起,食客纷至沓来争相品吃。很多人一进青羊宫,就打听和寻找那个下巴上长有一颗大黑痣的做汤包的小伙子,认定要吃他们的抄手和包子。花会上兴隆的生意以及食客对汤包的认可,极大地鼓舞和增强了廖永通的勇气与信心。他开始充满希望,要以自己这一技之长,在饥饿与生命线上闯出一条活路来。于是花会结束后,廖永通立马用赚来的钱置备了一副挑担,一头是装面团、馅料、调料的红漆木柜;一头是锅、笼、炉灶。就此,不管是数九寒天,还是三伏盛夏,人们都能在成都半边桥看见一个清瘦修长、下巴上有颗黑痣的小青年,系着洁净清爽的围腰,从早到晚在摊子前不声不响地忙碌着,一边娴熟地揉面捏包子,一边笑嘻嘻地接待顾客。他现做、现蒸、现卖蟹黄汤包,那生动场景和包子的鲜香美味总让人不由自主地停下脚步来,买几个包子下肚或带回家。这样,廖永通的汤包就随着美味香风传播开来。痣胡子与龙眼小包 然而,当时之成都,各种小吃名食满城皆是,仅有名的包子就是好多家。廖永通干这一行心里自然十分明白,要立住脚、创出品牌、生意长盛不衰,就得独出心裁追新求异。他仔细研究了各种有名包子的特点,认真了解和揣摩了大众的口感需求,决心从包子的形色味人手,创制出一种独具特色与风味的包子。他在蟹黄汤包的基础上反复研制,精心调味,用上等精白面加白糖、化猪油制面胚,揉制的面皮如绸缎般细软;用猪腿肉除尽筋络,剁成碎末,加德阳酱油、汉源花椒、姜葱细末、慈姑、香菇等多种调味料,用鸡汁搅拌成鲜香扑鼻的肉馅;以一两面做成十个拇指头大的小包子,每个包子还鼓出一坨粉嘟嘟、油亮亮的馅肉,放进竹子小蒸笼大火蒸熟后,连笼一块上桌,揭开笼盖,热气升腾、鲜香四溢,一个个又圆又泡、小巧精美的小包,十分惹人喜爱,那粉姿油亮的馅心有如龙眼一般,很是诱人。用户评价

作为一名资深的美食爱好者,我一直对川菜的博大精深充满了好奇,尤其对于那些隐藏在街头巷尾、充满市井气息的成都小吃更是情有独钟。这本书的书名《路边的川菜史2 中国川菜文化向东带你品味非吃不可的50道成都小吃舌 特价》瞬间就吸引了我,它精准地概括了书的核心内容——对成都小吃的深度挖掘和文化解读。拿到书后,我迫不及待地翻阅,发现它远超我的想象。作者的文笔功力深厚,他不仅为我们呈现了50道令人垂涎欲滴的成都小吃,更重要的是,他将这些小吃的历史渊源、文化内涵以及在成都人心中的地位娓娓道来。阅读这本书,就像是在进行一次穿越时空的味蕾之旅,跟随作者的脚步,去探寻那些经典的成都味道,去感受那份独特的川蜀烟火气。我特别欣赏的是,书中对每一道小吃的介绍都充满了人文关怀,作者不仅仅在描述食物,更是在讲述关于食物背后的人和故事,那些传承、创新、坚守,都让人动容。这本书,不仅是一本美食指南,更是一本关于成都生活方式的生动教材,让人在品味美食的同时,也能深刻理解川菜文化的魅力所在。

评分这次真的是挖到宝了!我一直对川菜情有独钟,尤其是那些藏在街头巷尾、充满了市井烟火气的小吃。这本书的名字虽然有点长,但“非吃不可的50道成都小吃”这几个字简直是直击我的灵魂!收到书的那一刻,就被它精美的封面吸引了,那种古朴又带着现代设计感的风格,让人一眼就能感受到浓浓的川味。迫不及待地翻开,书的装帧也很扎实,纸张的质感很好,翻阅起来舒适。我尤其喜欢的是书中对每一道小吃的介绍,不仅仅是列出食材和做法,更是深入挖掘了它们背后的故事和文化渊源。作者用一种非常生动、接地气的方式,讲述了这些小吃是如何在成都这片土地上孕育、发展,又如何成为当地人生活中不可或缺的一部分。看着那些熟悉的、或者即将熟悉的食物,脑海中仿佛已经浮现出热气腾腾的画面,耳朵里也仿佛听到了锅碗瓢盆的碰撞声和叫卖声。我是一个平时不太爱下厨的人,但这本书的描述让我产生了强烈的尝试欲望,感觉即使是不懂厨艺的人,也能跟着书里的引导,做出有模有样的美味。而且,它不只是美食指南,更像是一本关于成都生活方式的百科全书,读着读着,就好像自己也走进了成都的大街小巷,体验着那份悠闲与自在。

评分一直以来,我对那些能够反映地域特色和民俗风情的食物都特别感兴趣,而川菜,尤其是成都的小吃,更是我心中的“白月光”。这本书的书名《路边的川菜史2 中国川菜文化向东带你品味非吃不可的50道成都小吃舌 特价》给我的第一印象就是“接地气”和“有深度”。拿到书之后,我发现它确实没有辜负我的期待。作者的写作风格非常独特,他用一种非常诗意且充满生活气息的语言,为我们描绘了一幅幅生动的成都小吃画卷。我尤其喜欢的是书中对每道小吃背后历史故事的挖掘,那种感觉就像是在翻阅一本关于成都饮食文化的“活历史”。作者并没有枯燥地罗列史料,而是将历史事件、人文风情巧妙地融入到对食物的描述中,让读者在品味美食的同时,也能感受到成都这座城市的独特魅力。书中的图片质量也相当高,每一张都仿佛带着温度,让人垂涎欲滴。读这本书,我不仅仅是在学习菜谱,更是在感受一种生活态度,一种对于美食的热爱和对生活的热情。

评分我是一个典型的“吃货”,而且对川菜有着近乎狂热的喜爱,尤其偏爱那些能够代表成都味道的小吃。所以,当我在书店看到这本《正版现货 路边的川菜史2 中国川菜文化向东带你品味非吃不可的50道成都小吃舌 特价》时,简直是两眼放光!书名中的“非吃不可”几个字,就足以激发我的好奇心。拿到书后,我迫不及待地翻阅,发现它的内容远超我的预期。这不仅仅是一本简单的食谱,而是一部关于成都小吃的“编年史”。作者花了大量的篇幅去追溯每一道小吃的起源和发展,从街头巷尾的无名小店,到承载着几代人记忆的老字号,书中都有详细的介绍。而且,作者的笔触非常细腻,他不仅仅是描述食物本身,更是将成都这座城市的风土人情、历史变迁都融入其中。读着读着,我仿佛能够闻到那些食物的香气,听到街头巷尾的吆喝声,感受到成都那份悠闲而又充满活力的生活节奏。书中的图片也拍得非常诱人,每一张都像是艺术品,让人忍不住想要立刻去品尝。这本书的出现,让我觉得,自己对川菜的了解又上了一个新台阶。

评分最近迷上了研究各地美食的“前世今生”,尤其是那些看起来平凡却有着深厚历史底蕴的食物。这本书的名字《中国川菜文化向东带你品味非吃不可的50道成都小吃》真是太吸引人了,那种“向东”的概念,让我很好奇它到底是指的地理方向,还是文化上的某种延伸。拿到书后,我惊喜地发现,它不仅仅是一本简单的菜谱,而更像是一次深入的文化探索。作者似乎对川菜,尤其是成都小吃有着非常独到的见解,并且能够将复杂的历史脉络和饮食文化用一种通俗易懂的方式呈现出来。我特别欣赏的是,书中并没有止步于“是什么”,而是深入探讨了“为什么”。为什么这些小吃会在成都兴盛?它们是如何受到历史、地理、气候等多种因素的影响?书中的一些考据和分析,让我对川菜的认识上升到了一个新的高度。读这本书,就像是和一位博学又风趣的朋友在聊天,他会带你穿越时空,去了解那些消失在时光中的老味道,也会带你走进成都的大街小巷,感受那些传承百年的烟火气息。感觉每一道小吃背后,都承载着一段故事,一段情感,而这本书,正是把这些故事娓娓道来。

评分lp大人喜欢,内容很好,可以参考。优惠时候买的,运费比书贵。

评分真的是路边

评分包装不错,先好评

评分买来没事的时候看看!!很大一本哦

评分1元钱买的书还不给好评就太不地道了,哈哈。。。。。。

评分买来没事的时候看看!!很大一本哦

评分买来没事的时候看看!!很大一本哦

评分lp大人喜欢,内容很好,可以参考。优惠时候买的,运费比书贵。

评分学习做川菜,很不错的书!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![(正版特价)谷物大脑 [美] 戴维 珀尔玛特(David Perlmut…|229176 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/17020897512/59c5da00Nf70c18ef.jpg)