具体描述

内容简介

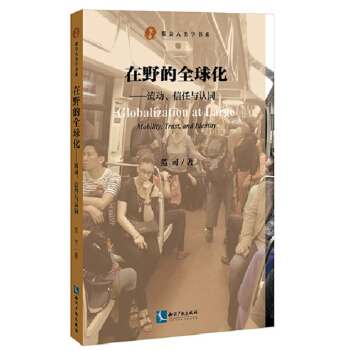

我们的时代是全球化的时代。全球化给人类社会既带来希望也带来问题。 本书所涉及的是目前学术界颇为关注的问题当中的一部分,这些问题都在或明或暗之处嵌顿在“发展”的轨迹里。流动、信任与认同是本书的几个主题,并构成本书的主线。它们所指涉的现象与事实并非都直接地与全球化有因果关系,但无疑都与之存在着相关性。作者视全球化为一种在野弥散的流动过程。“千里之行始于足下”,全球化在人类漫长的历史过程不啻为人际接触而始的社会关系网络化过程,它必然意味着在众多的偶发性当中隐含着某种必然性。各种涉及信任、认同的问题必定会在时空条件改变所导致的人类社会关系密集化的过程中产生、出现。本书所讨论的移民、旅行、迁徙、信任、权力与权利等,都是围绕着这样一个基本预设而展开。作者希望通过这些讨论告诉读者,人类学正在发生着变化,人类学者应当直面当下而有所担当。作者简介

范可,1957年出生,福建省厦门人,曾就读于厦门华侨中学,本科毕业于厦门大学历史学系考古专业,获学士学位。在厦门大学人类学系接受研究生训练,获中山大学法学硕士学位,在华盛顿大学(西雅图)获得博士学位(Ph.D.)。赴美留学之前曾任教于厦门大学人类学系。他现为社会学院教授、博士生导师、社会文化人类学研究所所长。同时,他还兼任南京大学-约翰斯?霍普金斯大学中美文化研究中心教授。他的研究集中在认同政治、华南穆斯林、全球化与跨国主义等领域。目录

第一章旅行、迁徙、旅游1一、全球化与“移动”2

二、旅行与人类历史进程5

三、迁徙与治理术11

四、旅游的透镜18

五、内部东方主义的幽灵23

六、本章结语29

第二章当下田野的思与做33

一、“他者”的田野36

二、田野里的“他者”39

三、田野工作方法?43

四、问题与民族志47

五、田野的全球化语境54

六、本章结语61

第三章移民与“离散”65

一、移民与跨国移民66

二、“离散”与认同政治73

三、全球化与“离散化”80

四、本章结语83

第四章流动性与风险87

一、变动中的人类学与多变的时代88

二、流动性与当下中国95

三、社会弥散化与风险103

四、本章结语110

第五章“信任危机”113

一、信任的社会史维度114

二、信用之于信任118

三、权力之于信任122

四、本章结语130

第六章信任与认同133

一、“我群意识”、族群性与信任135

二、“他者”对民族主义的意义140

三、多民族国家认同政治中的信任问题145

四、本章结语153

第七章转基因的政治想象159

一、转基因问题的全球化161

二、转基因、风险与信任166

三、失信与阴谋论173

四、本章结语180

第八章权力与稳定183

一、“国家人类学”的洞见184

二、关于权力189

三、关于稳定193

四、本章结语198

第九章国家公民与世界公民201

一、公民意识的历史脉络203

二、权力对公民意识的影响与型塑209

三、多民族国家之于公民意识213

四、本章结语225

参考文献229

索引244

后记254

前言/序言

这本书的书名多少有点掠人之美之嫌,因为人类学家阿帕杜莱(Arjun Appadurai,2008)写过一本很有影响的《在野的现代性》(Modernity at Large)。当然,对于“at large”这个词组可以有不同的译法,但万变不离其宗,它说明一种难以控制的状况。“在野”可以是一个恰当的词来形容这种状况。既然在野,那就有些像在“体制外”那种意思,不受约束,如潇洒恣意的闲云野鹤。“在野的全球化”指的是这样的事实:它们有些就是全球化面向的一部分,有些则是全球化的副产品,有些看似与全球化距离较远,但却很难说它们与全球化全然无关。如何来定义全球化?本书并没有给出一个精确或者说十分学术性的定义。事实上,全球化的事实每个人都能根据自己的境遇来体会。简而言之,学术界、政界大都认为全球化指的是资本与人口的全球性流动,它给人类社会带来了前所未有的变迁。作为现代性的后果之一(Giddens, 1990),它的形成原因是多方面的。人类本身就一直处于移动之中。人类之所以能在现代技术手段出现之前,便几乎遍布全球的各个角落就是自身移动的结果。但更为重要的是,随“地理大发现”而来的海外殖民地贸易的崛起,它导致了后来所谓的世界经济体系的建立。这一体系的建立最初当然是帝国主义和殖民主义对世界市场的控制,但却也因此使整个世界谁也离不开谁。“冷战”时期,由前苏联和东欧国家,以及其他大洲的一些计划经济国家构成了世界的另一个阵营,使生活在不同阵营里的人们忽略了全人类之间的联系。但事实却也曾经是,这种因意识形态不同而不同的阵营构成了不同的世界。

“冷战”结束无异于“历史的终结”。世界不再以不同的意识形态来区分阵营,不同经济体之间的联系很快地密集化。尽管世界依然危机四伏,但是日益紧密的联系却也起到了遏制最糟糕情况出现之作用——至少能使这种状况的出现尽量推迟。与此同时,许多问题却成为全人类所共有的了。因此,全球化不仅是经济全球化,也是问题的全球化(费孝通,2005)。这说明我们的世界日益结为一体,所有的国家都上了同一条船。如此,对于人类学者而言,全球化对于人类的生活就有其他方面的意义。在人类学者看来,全球化还可以理解为不同区域之间的相互影响。这种影响并非如同过去的传播论者所说的文化事项的播散与搬运,而是指一个地方所发生的事情对其他地方的影响与作用。流动,已然在我们这个时代占据了人类生活的主体位置。这种流动不仅仅是资本的流动,也不仅仅指人作为生物体的流动;更重要的,它还指信息的流动、心灵的流动、思想的活跃等等。不同的“地方”

因此而日益紧密地联系在一起,同时,地方的独特性却在日益凸显。我们足不出户却无法避开发生在其他地方的重大事件对我们的影响。这种情况只有在高科技的传媒、卫星电视和手机的时代,以及前所未有的便捷交通及其低廉的费用的时代——才能成为现实。

在这样的一个时代,对人类学者的要求一定不同于既往常规。当然,以往的传统有很好的,使人类学之所以为人类学的一面。但是,那种既定的预设在今天是否依然有效?如果依然有效,其效度如何?当然,我们不能否定传统的田野工作方式,但也的确应该考虑到,世界已然发生了巨变,那种“与世隔绝”“僵滞不动”的社会已经不复存在。我们以为一个社会既定的生活方式其实可能并非既定,它可能已经经历过来自不同地区的文化接触。考古学家柴尔德(Golden Childe)当年就曾说过类似的话:把现在还在过着狩猎采集生计的人们当作“遗存”是有问题的。他们在物质生活方面看似没有改变多少,但我们无法以此说明他们的心灵世界依然是洪荒时期的(柴尔德,1958)。这不啻是说,尽管他们还保持着原来的生活方式,但是世界已经改变,它不可能不影响到今天依然在延续着觅食经济生活方式的人们。如此看来,即便看似最为“闭塞”和边远的群体,我们也得考虑,在他们生活的世界里,可能也存在诸多外来的元素。更遑论我们身边那些同样生活在全球化时代却看似“传统”的群落。在全球化的条件下,我们的田野作业也需要一定程度的改变,以适应瞬息万变的时代与世界。

ⅩⅨ

ⅩⅩ

近几十年来全球化速率的加快,还与新自由主义被一些政府拿来作为执政和发展理念大有关系。市场被重新推崇,给人们的生活带来了许多竞争,也带来了许多不确定性。加上晚近以来各种科学技术的发展,人类已经积累了足够毁灭地球数次的核子武器;而“发展”还严重地威胁着地球所拥有的不可再生的资源,人类的脆弱性也因为自身的创造力及其所带来和推动的“发展”而日益积累。这些都是当代社会之所以被称为“风险社会”的缘由。风险社会的来临也给原先为了抵消风险而存在的信任带来了新的挑战。信任的缺失对今天的中国来说,似乎已成为常态。具有讽刺性的是,今天,如果用“老实厚道”来称赞一个人,带来的完全可能是不一样的理解。

全球化给我们的社会带来不同于以往的物质与精神条件,也给我们的社会带来了许多问题。当下的人类学有了许多看似非人类学常规的课题,这也给我们的工作方式带来了新的要求。

全球化会给一个社会的社会政治条件带来什么影响?这也是当前许多研究者关心的问题之一。当今人类学应当如何发展?学者们已经给出不少建议与反思。正如有些学者所指出的那样,现在,在各式各样的人类学专业研讨会上,全球化几乎是一个中心话题,即便不直接研究全球化,也都对之有所提及。换言之,全球化已然为人类学各种议题提供了一个基本语境。在这个语境里,许多国家人类学者都有了一种使命感,时代要求人类学研究应当有所担当(engaged)。所谓有所担当的人类学并不是应用人类学,后者是在既定的社会政治框架内寻求人类学知识的应用性实践;有担当的人类学(engaged anthropology)则直面社会当下而有所诉求。它考虑的可能不是常规和传统的人类学议题,而是与当下社会民生与权益最为直接与最为亟待关注的问题。它不仅在现实关怀中不忘把握当今人类学的发展取向,而且本身可能就代表着人类学新的未来。本书所涉及的问题都是目前最受关注的问题当中的一部分,这些问题都在或明或暗之处嵌顿在“发展”的轨迹里,社会科学工作者应该揭示它们,并反复提出与讨论这些问题,使它们成为学术议题和日常话题,从而能引起各界的关注和重视。

本书不是建立在田野研究基础上的专题研究,而是围绕着相关主题的学术讨论。本书虽不见民族志意义上的田野素材,但却也处处可见来自笔者对现实的观察与直接感悟;有些,则是笔者的切身体验。我始终认为,诚如有学者指出的,没有做过田野工作的人类学者有如理论上的游泳者(Hannerz, 2003),但作为人类学研究者,并不意味着所有的工作都必须建立在田野工作基础上。田野工作是我们的看家本领,从事田野工作是我们的通过仪式,但从田野工作过程所习得的观察力和透视能力却也能帮助我们寻找物理意义上的田野之外的“田野”。事实上,对于一位研究者和观察者而言,“田野”应当四处都是。正如伊万斯-普里查德所指出的那样,人类学研究离不开田野工作,但这并不意味着离开了田野便什么都不能做(Evans�睵ritchard, 1962:172-191)。走上了工作岗位之后,大概很少人能再有机会像学生时期那样,有充分的时间进行田野研究。田野的意义及其时间维度对于我们当中的许多人来讲,可能已经改变。但我们很难因此而停止思考、停止观察、停止写作。这时的“田野”可能就在我们的日常生活中。我们也可以运用人类学特有的视角与洞见就社会现象与社会问题进行一般性的思考与研究。因此,我们可以说,既不在田野,又在田野。

是为序。

2015年1月5日

用户评价

这本书的封面设计就给我一种强烈的视觉冲击感,那种粗粝的纹理和深沉的色调,仿佛诉说着某种跨越时间和地域的宏大叙事。初翻开书页,我立刻被作者那种近乎哲思的笔触所吸引,他没有急于抛出结论,而是像一位老练的旅人,娓娓道来他观察到的那些细微末节。比如,他对那些在城市边缘挣扎的流动人口的描写,充满了人性的洞察力,让人在心头一紧的同时,又忍不住去思考,我们与他们之间那层薄薄的“信任壁垒”究竟是如何建立或瓦解的。我尤其欣赏作者在描述个体经验与宏观趋势之间的那种游刃有余的切换,他能从街角小贩的一句吆喝,瞬间跃升到全球供应链的复杂网络,这种跨尺度的叙事能力,使得整本书读起来既有泥土的芬芳,又不失思想的锐度。它不是那种冷冰冰的学术论著,更像是一部充满生命力的编年史,记录着时代洪流下,个体如何努力地锚定自己的位置。

评分我一直认为,好的非虚构作品,应该能提供一种“新的视野”,而不仅仅是观点的堆砌。这本书在这方面做得非常出色,它的专业性体现在其跨学科的视野整合上,涉及了社会学、人类学乃至经济地理学的诸多概念,但行文却保持着惊人的可读性。作者似乎有一种魔力,能将那些晦涩的理论模型,转化成我们日常生活中能触摸到的具体场景。例如,他对“信任折扣”在跨境贸易中的体现的分析,不是停留在图表和数据上,而是通过描述一个偏远地区农民与国际买家之间那复杂而又微妙的沟通过程来展现。这种将理论“实体化”的功力,让这本书的价值超越了纯粹的学术探讨,它更像是一本面向所有关心世界走向的普通人的“操作指南”,虽然它没有给出明确的步骤,但却提供了理解复杂世界的底层逻辑框架。

评分如果要用一个词来概括阅读这本书后的感受,那便是“清醒”。它没有给我们提供廉价的安慰剂,反而揭示了我们生活环境中那些不易察觉的张力与矛盾。这本书的结构非常严谨,每一个章节都像是一块精心打磨过的宝石,相互映照,形成了一个完整的认知体系。我特别喜欢作者在收尾部分对未来趋势的审慎展望,他没有陷入盲目的乐观或悲观,而是以一种近乎悲悯的姿态,提醒我们,在全球化这场巨大的熔炉中,我们既是塑造者,也是被塑造的对象。读完合上书本时,我感觉自己对周围的世界多了一层理解的“滤镜”,那些原本模糊不清的社会现象,似乎都变得更加清晰和立体了。这无疑是一次深刻的思想淬炼之旅。

评分读完这本书的第三章后,我陷入了长时间的沉思,那段关于“虚拟社群中的情感劳动”的分析,简直像是为我这些常年在线的“数字原住民”量身定制的解剖刀。作者细腻地剖析了我们在网络空间中为了维护“人设”和“连接感”所付出的隐形成本,那种为了点赞和评论而进行的自我审查与表演,让我不寒而栗。他没有用道德审判的语气,而是用一种近乎人类学家般的冷静,记录下这种新形态的社会契约。书中引用的那些案例,无论是社交媒体上的集体狂欢,还是网络群组中的瞬间崩塌,都精准地击中了现代人内心深处对归属感的极度渴望与随之而来的巨大失落感。这种对“看不见的劳动”的揭示,远比那些浮夸的科技报道要深刻得多,它迫使我重新审视自己每天面对屏幕时,究竟是在“连接”还是在“疏离”。

评分整本书的节奏感把握得极为精妙,像是一部节奏分明的交响乐,时而低沉压抑,时而激昂澎湃。尤其是在探讨“文化认同的破碎与重塑”那几节,作者的文字力量达到了一个高峰。我注意到,他很少使用那种一概而论的宏大叙事,而是通过讲述一个个鲜活的、跨文化背景下的个体故事来支撑他的论点。比如那位在异国他乡试图重建家族记忆的第三代移民,他的挣扎与和解,就是对“认同”这个抽象概念最生动的诠释。这种“以小见大”的手法,避免了理论的空洞化,让读者可以真切地感受到身份构建的艰难与必要性。读到这里,我忍不住停下来,对照着自己的经历去反思,在快速变化的全球背景下,我们是否已经失去了某种根基,或者说,我们正在用更灵活、更具适应性的方式,去编织新的精神家园?

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![给世界的答案 [To Explain the World] 中信出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10462456412/5b294a77Na80f8220.jpg)