具体描述

内容简介

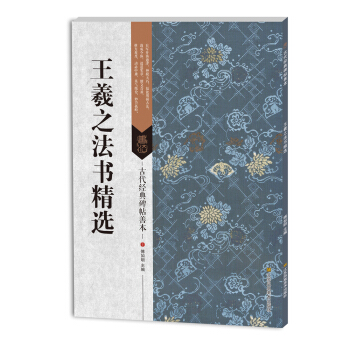

《古代经典碑帖善本》系列丛书由书法专业教授傅如明、刘天琪、刘逊芝三位专家担任主编;浩瀚文化编辑制作;江苏凤凰美术出版社出版。主要针对书法爱好者、初学者及书法专业院校学生使用。本系列丛书所选碑刻拓本及墨迹传本均为善本,汇聚海内外碑帖善本资料于一体,并附碑帖原尺寸拉页挂图,是书法临摹、欣赏的范本。

内页插图

用户评价

我最近翻阅的这本《明清小说中的市井百态》,简直是一面映照旧日生活的魔镜。它没有采取那种高高在上的学术批判角度,而是非常贴近地气地,从《金瓶梅》、《儒林外史》乃至后期的民间章回小说中,挖掘出了大量关于当时社会底层生活的鲜活细节。比如,书中对不同行业行话的考证,对茶肆酒楼里俚语俗话的解读,简直比看小说本身还有意思。我特别喜欢它描述的那些市井人物的生存智慧和辛酸,那些勾栏瓦肆里的悲欢离合,通过作者精心的梳理和引述,仿佛就在眼前上演。读起来完全没有负担感,反而像是在听一位知识渊博的老者,拉着你手,在老北京的胡同里或是江南的水乡码头上,讲述那些被主流历史轻易忽略的“小人物”的故事。这本书的叙事风格非常口语化,夹杂着不少幽默的点评,让人在会心一笑的同时,也对那个时代的社会结构和人情冷暖有了更立体、更具人性的认识。对于想了解明清社会风貌,又不想啃那些厚重史书的人来说,这简直是绝佳的选择。

评分关于这本《热带雨林生态系统中的共生关系》,我必须承认,我原本对生态学这类题材是有些敬而远之的,总觉得会充满复杂的术语。然而,这本书的叙事方式彻底颠覆了我的印象。它没有停留在宏观的物种名录上,而是像一个经验丰富的博物学家,带着我们沉浸式地走进亚马逊的深处,去观察那些微小到几乎难以察觉的“合作”与“博弈”。书中最让我震撼的是关于“互惠共生”的案例分析,比如某些蚂蚁与特定植物之间,那种你中有我、我中有你的紧密依赖,简直比人类社会的关系还要复杂和精妙。作者的文字非常具有画面感,仿佛能闻到湿润的泥土和腐烂植被的气味。它不是干巴巴地讲解理论,而是通过一个个生动的“故事”——比如某种真菌如何帮助树木获取养分,而树木又如何反哺真菌——来阐释生态平衡的脆弱与强大。读完之后,我对“生命共同体”这个词有了非常具象的理解,也对雨林保护的紧迫性有了更深一层的敬畏。这是一部写给所有自然爱好者的、充满生命力的科普佳作。

评分这本《唐代科举制度的演变与影响》的学术深度,真的让人肃然起敬。我本来以为这只是本关于考试制度的平铺直叙的史书,没想到它对唐代选官制度的脉络梳理得如此精微和严谨。作者显然是下了大功夫的,每一个阶段的改革,每一次考试内容的微调,背后所反映的政治意图和社会思潮,都被剖析得丝丝入扣。尤其让我印象深刻的是,书中对“公荐”与“自荐”之间的张力分析,以及“糊名”制度的起源和实际操作中的弊端,都有独到的见解。它不是简单地罗列史料,而是将科举制度置于整个唐代政治生态和门阀士族消长的宏大背景下考察,逻辑链条清晰有力,论证过程层层递进,简直是教科书级别的范文。虽然阅读过程中需要集中注意力,但那种被严密知识体系包裹的感觉非常充实。这本书对于理解唐代中后期社会阶层的流动性,以及文学艺术的繁荣与官员选拔之间的微妙联系,提供了关键的钥匙。

评分《西方音乐史中那些被遗忘的女作曲家》这本书,简直是迟到了百年的惊喜。长期以来,我们听到的古典音乐史,似乎都是由巴赫、莫扎特、贝多芬这些名字构筑起来的殿堂,这本书却勇敢地推开了那些尘封的侧门,向我们展示了另一片同样璀璨却被遮蔽的星空。作者的挖掘工作非常不易,她不仅重新梳理了作品,更重要的是,对这些女性在当时社会环境下,如何克服偏见、争取创作空间的心路历程进行了细致的描摹。我读到克拉拉·舒曼(Clara Schumann)的篇章时,那种既为她的才华折服,又为她的人生际遇感到惋惜的心情非常复杂。书中的选曲介绍也很专业,用通俗易懂的语言分析了她们作品的创新之处,让我有了一些新的聆听方向。这不仅仅是一本音乐史,更是一部关于性别与艺术抗争的史诗。阅读时,我常常在想,如果这些声音能早一百年被主流接受,今天的音乐景观会是何等不同?这是一本充满力量和启示的作品。

评分这本《宋代文人画论集赏》真是让人爱不释手,简直是文人画爱好者的一本“圣经”。它不像某些理论书籍那样枯燥乏味,而是将那些晦涩难懂的画论,用极其生动流畅的语言娓娓道来。尤其是书中对“逸笔草草,不求形似”的阐释,简直是醍醐灌顶。我以前总觉得文人画好像就是随便画画,没那么多章法,但这本书让我明白了,那些看似信手拈来的笔墨背后,蕴含着多么深厚的学养和对自然的深刻体悟。作者对苏轼、米芾等大家论述的梳理和对比,更是精彩绝伦,让人清晰地看到了不同文人在艺术哲学上的异同与交融。特别是关于“诗中有画,画中有诗”的论断,书中引用了大量实例进行剖析,使得抽象的理论变得触手可及。我花了整整一个周末才读完第一遍,感觉自己的眼界都被打开了,看山看水都有了新的视角。这本书的装帧设计也非常雅致,纸张的质感和印刷的清晰度都达到了上乘水平,配图的选择更是恰到好处,极大地增强了阅读体验。强烈推荐给所有对中国传统美学有追求的朋友们!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[唐草书]怀素小草千字文 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12106531/596893f9Nbc9024e2.jpg)