具体描述

内容简介

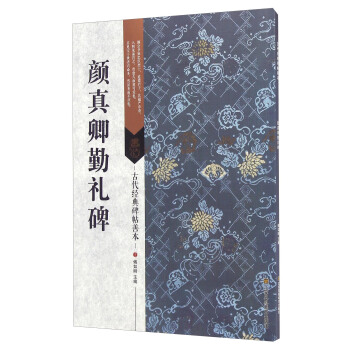

《颜真卿勤礼碑》唐大历十四年779年立。1922年出土于西安,现藏陕西西安碑林。此碑是颜真卿71岁时所书,是其人书俱老的代表作之一。通篇章法茂密,气势雄浑,俨然有典正庙堂之气。其书结构端庄整严,字形修长俊美,用笔沉着厚重,兼融篆籀古意,至于点画书写的起笔、收笔及转折处均以顿笔强化,节奏变化鲜明。尤其外拓的结字用笔是影响深远,后世美名日“颜体”。内页插图

用户评价

作为一名多年习书的业余爱好者,我经常对市面上那些充斥着“速成秘籍”的字帖感到厌倦。然而,这本《颜真卿勤礼碑》却以一种近乎严谨的学术态度,构建了一个极其扎实的学习路径图。它并没有承诺立竿见影的效果,反而花了大量篇幅去强调“心法”的修炼,这正是我所期盼的。尤其值得称赞的是它在“间架结构”部分的处理,它没有采用机械化的“某点要靠某画”,而是从重心、平衡和动势这三个维度进行解析,使得学习者能够理解每个结构调整背后的逻辑,从而在创作时举一反三。更让我惊喜的是,书中附带的辅助材料,例如对历代名家针对此碑的不同评价的摘录,这形成了一种多维度的视角,避免了单一解读的局限性。这种兼容并蓄的编纂手法,让这本书不仅是临习的工具书,更是一部深入研究颜体风格演变的重要参考资料,对于追求境界提升的人来说,价值无可估量。

评分我抱着一种探寻书法“气韵”的心态来研究这本《颜真真卿勤礼碑》,它带给我的感触远不止于技巧的传授,更像是与一位古代大师进行了一场跨越时空的对话。我特别留意了其中关于章法布局的解析部分,作者并没有简单地罗列笔画名称,而是深入剖析了颜真卿如何通过字与字之间、行与行之间的空间关系来营造整体的“势”。例如,对“欹侧”与“端正”的辩证关系的阐述,简直是拨云见雾,让我明白了为何有些字看似笔画不多,却能稳如泰山,而另一些看似结构复杂,却能气势磅礴。书中引用了大量的旁证资料,将碑文置于唐代的社会文化背景下去考察,这一点极其高明,因为它解释了颜真卿书法中那种刚正不阿、充满士人风骨的内在驱动力。阅读这些分析时,我常常需要停下来,合上书本,对着镜子审视自己的姿态和心境,试图捕捉到那种作者所描述的“内敛的张力”,这种由内而外的熏陶,对于提升个人书法修养的重要性,远超单纯的描红练习。

评分我对这本《颜真卿勤礼碑》的评价,要从其对“细节还原”的极致追求来说起。我曾使用过其他版本的拓本,总觉得总有那么一丝丝的遗憾,可能是影印的层次感不够,或是装裱时对原碑细微裂痕的处理不当。但这一版几乎将原碑的风貌呈现在了眼前,特别是那些极其细微的“搨痕”和“崩损”,都被忠实地记录了下来,这对于研究碑刻技术和墨迹流变的人来说,具有极高的文献价值。我特意对比了几个关键字的“飞白”处理,此书中对力度消失后墨色残留的那种“枯涩”感的表现力,是其他版本无法比拟的,它让我清晰地感受到了书家在最后一刻的犹豫与决断。通过这种高保真的呈现,我不再满足于简单的模仿字形,而是开始探究颜真卿在创作特定内容时,其心境与笔触之间的微妙对应关系,这种对“原汁原味”的执着,让每一次翻阅都像是在进行一次高精度的文物修复鉴赏工作,极大地拓宽了我的视野。

评分这本《颜真卿勤礼碑》的装帧设计着实令人眼前一亮,从初次翻阅到细细品味,都感受到一种沉稳而又富有生命力的气息。纸张的选择非常考究,那种略带纹理的米白色,不仅保护了碑帖的精妙细节,也极大地提升了阅读的触感。印刷的清晰度达到了令人惊叹的程度,每一个钩、每一笔捺,王羲之那种“蚕头燕尾”的笔法精髓,都仿佛被完好地拓印在了纸面上,即便是初学者也能清晰地分辨出墨色的浓淡变化和运笔的提按顿挫。尤其是那些关键的示范字,厂家似乎采用了特殊的覆膜技术,使得反光度恰到好处,既不刺眼,又能凸显出墨迹的立体感。装订方面,平摊的设计非常人性化,这对于临摹者来说简直是福音,再也不用担心书页合拢而影响到学习的连贯性。总的来说,从物理层面讲,这本书已经超越了一本普通的字帖范畴,更像是一件值得收藏的艺术品,光是放在书架上,都能感受到一种浸润了千年历史的厚重感,让人在翻阅时便油然而生敬畏之心,对手法的模仿也因此更添一份专注与虔诚。

评分坦白说,当我初次拿到《颜真卿勤礼碑》时,我对它的内容持保留态度,因为市面上关于碑帖的解读往往流于表面化。然而,这本书真正吸引我的地方,在于它对“时间维度”的深刻理解。它不仅仅是展示了颜真卿书法成熟期的巅峰之作,更巧妙地穿插了早年楷书或行书的影子,以一种潜移默化的方式,揭示了颜真卿是如何从早期的结构严谨,逐步过渡到后期那种雄浑博大的气度。书中对“转折”和“收笔”的处理分析,摒弃了那种生硬的几何学比喻,转而用更具动态和音乐感的词汇来描述,例如“势之蓄积”、“力之回旋”,这些描述极大地激发了我的想象力和书写欲望。阅读过程中,我发现自己不再是机械地“复制”字形,而是开始尝试去理解和重现那种由内而外爆发出的生命力,它像是一把钥匙,打开了我对传统书法“意境”理解的大门,促使我重新审视自己多年来的练习方向,是一次非常震撼的学习体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有