具体描述

编辑推荐

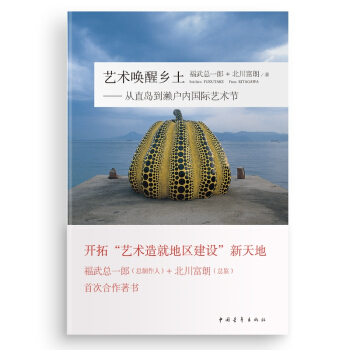

近年来,中国政商各界在特色小镇兴建、挖掘保护民艺、升级文化旅游等领域,开展了大量工作,也在实践过程中遇到了很多困难与课题。当各界人士纷纷求索解决方案等时候,由北川富朗先生主持的多个国际乡村艺术项目进入了大家的视野,如何运用文化艺术手段振兴地方的发展。此书的出版,正是将这一国际经验介绍到中国,也必将成为各级地方政府官员、文化产业研究者、特色小镇建设、民间文化复兴、文旅地产项目升级、生活时尚引领和文化艺术传播等领域的重要知识读本。内容简介

《艺术唤醒乡土》进入第三届的濑户内国际艺术节,已经成为与越后妻有大地艺术节相媲美的世界大规模的国际艺术节,并且受到国际瞩目。现代化进程中,岛屿和乡村面临着资源匮乏丶人口稀少丶人口老龄化的问题,为了让这些岛屿和乡村重新焕发活力以艺术激活当地的活动,早在25年前就以benesseart-site直岛的形式诞生。希望见到“老人家的笑容”,为了创造出可以“好好生活”的理想园地,而通过艺术的力量努力至今的福武总一郎,与在里山人口稀少的越後妻有通过艺术进行地方再生的北川富朗相遇,一同将濑户内国际艺术祭从想法变为事实。以香川县以及12座岛屿为基地所展开的濑户内国际艺术祭,不仅吸引了上百万人的参与,也接连带动了移出人口的回迁,因人口减少而关闭的学校的的重开,以及汉生病患(麻风病,在当地是被嫌弃的)所居住的岛屿的开放(社会问题被关注)等成果。并且在这里举行亚洲艺术交流平台丶濑户内亚洲论坛等,成为亚洲国家之间交流的重要场域。主导这个项目的二位创始者,将述说并写下这段历史,将交织的大小故事,描述出以濑户内海为舞台所展开的艺术振兴的过去丶现在与未来。本书中有benesse-site以及濑户内国际艺术祭多数主要作品的照片,是濑户内国际艺术祭的爱好者丶通过艺术进行地方振兴的工作者以及社群商业的关联者的必备读物。

作者简介

北川富朗,“大地艺术祭越后妻有艺术三年展”及“濑户内国际艺术祭”的艺术总监。公益财团法人,美术馆财团理事、㈱ARTFRONTGALLERY董事会会长、女子美术大学、青山学院大学、香川大学、神戸艺术工科大学及其它院校的客座教授、冈山大学校长特别补佐、(财)地区创造顾问等。福武总一郎,倍乐生公司,荣誉顾问;前董事长和首席执行官;福武基金会,董事长;濑户内海国际艺术祭,总监制。

目录

推荐序中文版序

前言

第1章:从直岛倍乐生艺术之地走向瀬戸内国际艺术节

第2章:瀬戸内国际艺术节的发展

第3章:瀬戸内物语

第4章:从瀬戸内走向亚洲

后记

参考资料

用户评价

这本书给我带来的最大震撼,在于它对“地方感”的重新定义。它拒绝了那种将地方景观简单符号化的倾向,而是深入挖掘了土地与人之间不可分割的情感纽带。作者的叙事节奏变化多端,时而沉静如深海,细数那些历史遗留的痕迹,时而又激昂似浪潮,描绘艺术节高潮时那种席卷一切的创造力。这种张弛有度的叙述,让读者在情感上始终保持着高度的投入。特别是对一些标志性作品的背景故事挖掘,远比单纯的图片展示来得有力量,它让艺术品拥有了血肉和温度。这本书最大的价值在于,它提供了一个绝佳的样本,让我们看到艺术如何不再是高悬于城市之上的装饰品,而是可以沉下去,扎根于最朴实的土地,与当地的社会结构发生深刻的化学反应。读罢,我感觉自己的审美视野被极大地拓宽了,不再仅仅关注艺术作品的纯粹形式,而是更看重它在真实世界中引发的涟漪和改变。这是一本充满生命力和洞察力的佳作。

评分初翻开这本书,我立刻被那种扑面而来的、带着泥土芬芳和海盐气息的叙事感所吸引。作者的笔触如同细腻的画笔,勾勒出那些沉睡已久的岛屿,如何在新生的艺术浪潮中重新焕发出生机与光彩。它不像那种枯燥的学术论述,而是更像一位老朋友,带着你穿梭于那些被遗忘的角落,用最真诚的视角去审视“地方性”与“全球性”的碰撞与融合。我特别欣赏作者对于材料与空间之间微妙关系的捕捉,那种对光影、风声、乃至海潮起落的细致观察,使得每一件艺术作品不仅仅是展品,更像是与当地环境对话的媒介。从那些看似寻常的废弃建筑中挖掘出的深层文化密码,到艺术家如何用创新的手法介入社区生活,整个过程充满了惊喜与反思。这本书的魅力在于,它让你在阅读的过程中,仿佛身临其境地感受到了那种从“空心化”到“再造”的巨大能量,那种集体记忆被温柔唤醒的感动。它不仅仅记录了一场艺术事件的兴衰,更是在探讨一种关于未来乡村生活美学的可能性,让人读后久久不能平静,总想找个时间,亲自去那些故事发生的地方走一走,亲眼看看那份被艺术重新点燃的生命力。

评分这本书的结构安排着实巧妙,它没有采用时间线索的平铺直叙,反而像一张层层叠叠的网,将历史的厚重、艺术的先锋、以及地方社群的坚韧,编织在一起。我读到某些篇章时,那种强烈的代入感几乎让我忘记了自己身处何地,仿佛真的站在那些被阳光炙烤的木制码头上,听着渔民讲述世代相传的故事,同时又被眼前极具现代感的装置艺术所震撼。作者对“在地性”的理解非常深刻,他似乎在探讨一个核心问题:当高概念的当代艺术进入到历史悠久、生活节奏缓慢的场域时,如何才能避免文化殖民的嫌疑,真正实现“共生”?书中对于不同艺术家的创作策略和当地居民反馈的对比分析,提供了极具价值的案例研究,这些并非简单的赞美之词,而是带着批判性的眼光去审视艺术介入的复杂性。尤其是对于那些初期遇到的阻力与误解的描写,更增添了文本的可信度和厚度,让人明白艺术的“唤醒”绝非易事,它需要极大的耐心和智慧去搭建理解的桥梁。这种对复杂性的坦诚,让这本书的价值远超一般的展览图录,更像是一部关于文化复兴的田野笔记。

评分坦率地说,这本书的阅读体验是层次分明的,它既满足了对艺术思潮感兴趣的读者的求知欲,也照顾了那些关注区域发展和文化人类学的读者的兴趣点。我注意到作者在叙述中,非常注重不同时间维度之间的对话——过去的手工艺如何为现在的装置艺术提供灵感,而未来的游客体验又如何反过来影响当地传统的保护。这种多维度的思考,使得整个论述非常丰满立体。它不是在歌颂一场昙花一现的文化盛事,而是在剖析一个可持续发展的文化生态系统的构建过程。书中对决策者、艺术家和当地居民三方博弈的细腻刻画,尤其值得称赞,它揭示了宏大叙事背后,那些琐碎而关键的日常协商。我从中学习到的,是如何看待“地方魅力”这一抽象概念的具体物质载体,以及如何通过审慎的规划,将地方的独特性转化为全球的吸引力,同时又不失其本真。读完后,我对于如何评估一个文化项目的长期效益,都有了新的思考框架。

评分读完后,我最大的感受是那种被强烈的情感张力所牵引的感觉。书中那种对“消逝”与“重生”的咏叹,写得极具感染力,尤其是描述那些老旧的渔村景象,那种萧瑟与唯美交织的画面感,让人心头一紧。作者的文字非常有画面感,他没有过多地堆砌专业术语,而是用一种近乎诗意的语言,描绘了艺术家们如何将废弃的工厂、空置的校舍,转化为承载梦想和创意的空间。这种转化的过程,与其说是艺术的“介入”,不如说是对地方精神的一次“重塑”。我尤其喜欢其中关于社区参与的章节,它展示了艺术如何打破了精英圈层的壁垒,真正深入到普通人的日常生活中去。那种将传统手工艺与现代设计相结合的尝试,以及由此带来的经济效益和文化自信的提升,都让人看到了一种可复制、可借鉴的乡村发展模式。这本书就像一剂强心针,它证明了文化的力量,在面对经济衰退和人口流失的困境时,可以成为最坚韧的支撑点。

评分快递大哥服务很好,次日到达,书很好?

评分大地艺术 无处不在

评分大地艺术 无处不在

评分快递大哥服务很好,次日到达,书很好?

评分不错的样子!

评分快递大哥服务很好,次日到达,书很好?

评分快递大哥服务很好,次日到达,书很好?

评分大地艺术 无处不在

评分快递大哥服务很好,次日到达,书很好?

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有