具体描述

编辑推荐

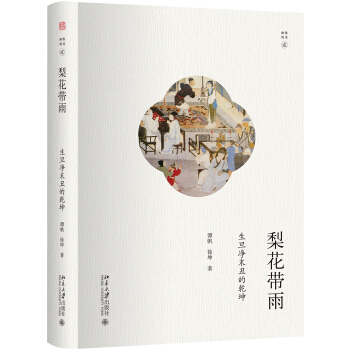

《梨花带雨:生旦净末丑的乾坤》:中国传统文化类常销书。以随笔方式图文并茂地讲述了多位著名古代优伶悲欢离合的故事。内容简介

中国古代优伶史是一部表演艺术创造的辉煌史,是中国古代文化的一个重要组成部分,也是古代人生活中一个不可或缺的重要内容。《梨花带雨:生旦净末丑的乾坤》以“人”为纲,选取自先秦至晚清具有代表性的二十名演员为个案,对其生平和艺术创作详加描述,同时也以点带面地介绍了优伶及其相关文化艺术的诸多方面。

作者简介

谭帆,1959年10月生,江苏常熟人。文学博士,现为华东师范大学中文系教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授。专攻中国戏曲史、中国小说史和中国文学批评史。著有《中国古典戏剧理论史》《金圣叹与中国戏曲批评》《优伶史》《传统文艺思想的现代阐释》《中国小说评点研究》《中国雅俗文学思想论集》《中国古代小说文体文法术语考释》等专著。在《中国社会科学》《文学评论》《文学遗产》等刊物发表学术论文六十余篇。徐坤,1977年9月生,湖北阳新人。文学博士,现为华东师范大学传播学院副教授,主要研究方向为中国古代戏曲与戏曲批评。在《求是学刊》《华东师范大学学报》《中华戏曲》等刊物发表学术论文若干。

目录

总序 幽雅阅读 吴志攀引言

一 “ 梨园妙曲齐阳阿,衣冠优孟舞婆娑”

— 说优孟 1

二 “ 可怜兄妹承新宠,未必风霜耐岁寒”

— 说李延年 13

三 “ 日暮东风怨啼鸟,落花犹似坠楼人”

— 说绿珠 27

四 “ 且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎”

— 说黄旙绰 42

五 “ 莫向南山轻一曲,千金原是永新人”

— 说许和子 58

六 “ 秋槐叶落空宫里,凝碧池头奏管弦”

— 说雷海青 72

七 “ 正是江南好风景,落花时节又逢君”

— 说李龟年 85

八 “ 高皇尚爱梨园舞,宣索当年菊部头”

— 说菊夫人 101

九 “ 今日蛾眉亦能尔,千载同闻侠骨香”

— 说严蕊 114

十 “ 春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”

— 说珠帘秀 126

十一 “ 意态由来看不足,揭帘半面已倾城”

— 说顺时秀 143

十二 “ 人间亦有痴如我,岂独伤心是小青”

— 说商小玲 154

十三 “ 不是一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”

— 说马锦 168

十四 “ 天锡串戏妙天下,佳剧出出有传头”

— 说彭天锡 180

十五 “ 五陵侠少豪华子,甘心欲为王郎死”

— 说王紫稼 195

十六 “ 身怀绝艺无人识,一朝得显御前尊”

— 说陈明智 209

十七 “ 乱弹巨擘属长庚,字谱昆山鉴别精”

— 说程长庚 219

十八 “ 赶三一死无苏丑,唯有春山唱打围”

— 说刘赶三 233

十九 “ 阳春白雪怀优孟,法曲长留一瓣香”

— 说岳春 246

二十 “ 风雨百年喜连成,梨园万代传芳馨”

— 说叶春善 261

后记 274

“ 幽雅阅读”丛书策划人语 276

精彩书摘

一、“梨园妙曲齐阳阿,衣冠优孟舞婆娑”——说优孟

清人梁清标《蕉林诗集·雨中听梨园演黄孝子传奇》一诗生动描述了优伶表演的艺术感染力与情感渗透力:“梨园妙曲齐阳阿,衣冠优孟舞婆娑。曲中哀怨一何多,四座闻之涕滂沱。”在我国古代戏曲史上,关于“梨园”一说始自唐玄宗,玄宗李隆基精通音律,擅谱佳曲,创设了著名的音乐教习与演出机构——梨园,故而一直以来人们习惯地将玄宗尊之为梨园之祖,后世亦通常以“梨园”指代戏曲行业。不过,若要论及中国戏曲演员真正的始祖,先驱者则并非唐玄宗或唐代众多的梨园子弟,而要继续上溯到更早以前,春秋战国时期出现的“优孟”才是公认的中国戏曲演员之始祖,“优孟衣冠”则是中国最早的戏曲妆扮。

关于优孟的生平事迹,司马迁《史记·滑稽列传》中有着较为详细的记载。优孟乃春秋时楚国优人,生活年代与楚庄王(公元前613年-公元前590年在位)大致同时。优孟身高八尺,外形魁梧,仪表堂堂,而且滑稽调弄,机敏多智,常在谈笑中施以讽谏。

司马迁《史记》中记述了关于优孟的两件典型事例:

其一是“楚庄王与马”。说是楚庄王有一匹非常喜爱的马,每日让马儿享受着食物充裕、安逸舒适的生活,结果由于肥胖过度得病而死。庄王心疼不已,要求臣下按照大夫的礼仪为马装殓埋葬。朝中官员自然对此议论纷纷,然而庄王一意孤行,宣布若反抗命令者罪可致死。闻知此事,优孟未正面劝阻,而以大哭进谏:“马者,王之所爱也,堂堂楚国之大,何求不得?而以大夫礼葬之,薄!请以人君之礼葬之。”听及这番话,庄王幡然醒悟,明白了自己的想法过于荒唐,遂命人将马交给了主管宫中膳食的太官,以裹众人之腹。

其二是“孙叔敖复活”。楚相孙叔敖死后,其子贫穷潦倒,以砍柴为生。优孟得知后,便穿戴上孙叔敖生时的衣冠,摹仿其言行举止、音容笑貌,过了一年多,形容极为逼真。于是优孟前往拜见楚王,楚王惊其奇似,以为孙叔敖复活,遂邀请其出任楚相。优孟细细诉说了不能担任楚相之理,道:“孙叔敖之为楚相,尽忠为廉以治楚,楚王得以霸。今死,其子无立锥之地,贫困负薪以自饮食。必如孙叔敖,不如自杀。”此番话使楚王检点了自己的过失,“乃召孙叔敖子,封之寝丘四百户,以奉其祀。后十世不绝。”此即所谓的“优孟衣冠”。

在“楚庄王与马”这一事件中,优孟表现出了过人的机敏与智慧,他采取“先顺其所好,以攻其所弊”之欲扬先抑、欲擒故纵的讽谏策略,以夸张放大的说术,使楚庄王主动意识到所犯的错误,从而实现了规劝君王行事的目的。“孙叔敖复活”之例,更可见优孟为人之善良与执着,他对已故楚相之子援之以手,花费一年有余的时间充分准备,显示出沉稳睿智的特点,“优孟衣冠”之典故也为后人广为传颂。这两件典型事例的综合,形象生动地表现了优孟作为一名俳优伶人之勇担道义、善良正直的优良品质。

其实准确说来,中国历史上最早有姓名可考的优人并不是优孟,而是春秋时期晋国的优施。《国语·晋语二》对优施事迹有所记载,讲述了优施如何帮助晋献公夫人骊姬设计谋害太子申生,从而扫清障碍,使骊姬亲子奚齐继位。既然优施早于优孟载名史册,而且左近时代还有同样擅长调笑滑稽的淳于髡等人,那么值得玩味的是,为何在后人眼里“优孟”会取代“优施”等而成为整个戏曲演员群体的始祖呢?原因至少有三:就声名而言,楚国的优孟较晋国优施,名气要大得多,传播面较广;就人格品质而言,优施为人邪恶阴逆,为世人鄙弃;优孟则善良正义,获得了后代人的褒赞与颂扬;就后世戏曲演员来说,他们更愿意以优孟所显现的“道义”作为其职业的道德价值标尺,从而获得世人更多的理解和认可。

优孟崇尚正义、宣扬道德的精神内涵得到了大多数戏曲演员的承继传递,其以幽默、滑稽、调笑的娱乐表演进行讽谏的形式更是被一代又一代优人们发挥得淋漓尽致,展示了优伶艺术的社会政治功能,在一定程度上起到了干预现实的作用与意义,而这我们即可概言为“优孟精神”。

古来优人讽谏之例多矣。如秦时侏儒优旃以一句“多纵禽兽于其中,寇从东方来,令麋鹿触之足矣”(《史记·滑稽列传》),劝阻了秦始皇扩筑宫廷苑囿的意图;后唐敬新磨采取以退为进、正话反说的讽谏策略,通过责备县官不应令百姓种庄稼而应空出稻田来供帝王驰骋狩猎,警示了庄宗若要治理好国家,就要关心百姓,并对自己的行为进行约束检点(《新五代史·伶官传》),由于该故事强烈的趣味性,元人周文质还曾据之编成杂剧《敬新磨戏谏唐庄宗》。与敬新磨相类,以巧妙说术来暗示讽谏君王之不体恤民情者,还有南唐优伶申渐高,南唐烈祖升元(937-943)时,申渐高曾任教坊部长官,某日,烈祖宴饮北苑,问于侍臣:“近郊下雨,而都城不雨,何故?”申渐高应声道:“雨怕抽税,不敢入京。”(《南唐书》)烈祖被引得哈哈大笑,遂下令除税,减轻百姓负担。

张扬“优孟精神”而敢于讥讽权贵的优伶在历史上亦大有人在,明代宫廷优人阿丑就是其中的典型。阿丑乃明成化时的太监兼俳优,对时政有着敏锐的洞察力。当时太监汪直颇得宪宗宠幸,势倾朝野,欺横霸道,文武百官对其所作所为敢怒而不敢言。一次,阿丑在宫中作戏,扮成一豪喝滥饮的醉汉寻衅谩骂,另一人假装喝斥“某官来了”,“醉汉”滥骂如故,又喝道“皇帝来了”,“醉汉”仍不以为然,身边一人突然喊“汪太监来了”,“醉汉”立即惊止,仓惶跪伏道左。旁边一人问曰:“皇帝都不怕,为何独独怕汪太监呢?”“醉汉”则道:“我只知有汪太监,不知有天子。”(《明书·宦官传·阿丑传》)阿丑的表演揭示汪直权势显赫、一手遮天的嚣张,同时又暗示明宪宗如若再不及时制止汪直,国家将有危险。据说事后明宪宗意识到政权受威胁,逐渐疏远冷落了汪直。

“优孟”们以特殊的身份与特有的方式在不同程度上参与着国家的政治生活,但人们看到的往往只是其光鲜受宠、得行其愿的一面,事实上,在等级森严的封建社会,地位低下的优伶过问朝廷政治、讽谏拥有生杀大权的爵贵君王是件非常危险的事情,一步不稳,一语不慎,便会招来灭顶之灾。阿丑的确以其过人的睿智与见识,机敏巧妙地表现了对帝王政权的忠诚维护,因此也得到后代士人的褒赞。可是谁又能知道,掌控朝野的汪直在得知此事后就未曾阴谋报复并置阿丑于死地呢?对此并无相关的历史记载,但就诸多泪痕点点、血迹斑斑的戏曲史料来说,因稍有触问朝廷政治而付出宝贵生命的优伶并不少见。比如,雍正皇帝一次看戏,演出的是明代徐霖所作传奇《绣襦记》中“郑儋打子”一出,剧情讲常州刺史郑儋因儿子郑元和沦为歌郎而一怒之下将其痛打几死的故事。演员的表演、唱腔都很不错,演出颇为成功,雍正帝亦龙颜大悦,下令赐食,而且还亲自询问了几句。获皇帝如此亲近,戏中扮演常州知府郑儋的演员受宠若惊,以致得意忘形,便随口问了一声:“今常州太守为谁?”结果这句极为普通的问话招来了雍正的勃然大怒:“汝优伶贱辈,何可擅问官守,其风实不可长。”于是,宴饮还未结束,这位演员就被拉至庭下活活打死了。(《啸亭杂录》)

由于“优孟”们的这种“讽谏精神”,卑微的优伶进入了史家的叙述视野,历代官修正史大多有《伶官传》来记载优伶们对时政的讽刺,但优伶们获得史家的青睐也仅止于此,他们大量的生活内容和艺术创造则付之阙如,这是令人遗憾的。

自古以来,关于“优孟”的诗文多不胜数,几乎历朝历代都有吟咏,如李益“巧为柔媚学优孟,儒衣嬉戏冠沐猿”(《汉宫少年行》),刘禹锡“谑浪容优孟,娇怜许智琼”(《历阳书事七十韵》),苏轼“不如老优孟,谈笑托谐美”(《次韵王定国谢韩子华过饮》),黄庭坚“岂以优孟为孙叔敖,虎贲似蔡中郎者耶”(《写真自赞》),刘克庄“莫是散场优孟,又似下棚傀儡,脱了戏衫还”(《水调歌头》),蒋士铨“台中奏伎出优孟,座上击碟催壶觞”(《京师乐府词·戏园》),等等。从所引诸多诗词句中不难发现,优伶之滑稽调笑一直都是古代文人生活中一个重要的组成部分。在衣冠优孟的舞动中,文人们感受到了幽默、滑稽,体验到了谐趣、轻松,同时也找到了逃避生活烦恼、去除尘世忧愁的好去处。由此就深层意义来说,“优孟”与“优孟衣冠”之于文人,其实暗喻了一种世事如戏、人生如梦的生存态度。与佛教之遁世、道教之化仙相对,入戏之于非佛非道者有着更多的含义,亦真亦幻的戏曲表演可以让人体验真实生活难以体验的情感,可以让人实现现存境遇未曾实现的理想,几乎所有的爱与恨,恋与憎,无不可寄于三尺高台。

近代出色的京剧表演艺术家德珺如(1852-1925)的经历颇为传奇,也更具一种特殊的意味。这位出身权臣豪贵家族而最终“下海”的艺人于戏曲表演中领悟到了人生的真谛。德珺如以工小生闻名,代表剧目《辕门斩子》、《罗成叫关》等。据徐珂《清稗类钞》记载:

珺如为相国穆彰阿孙,以荫生内用,尝官某部主事,而其父与程长庚交甚挚。珺如既长,好与伶人游,唱青衫,歌反二簧,喉舌间,似奏笙簧细乐。及父卒,益放浪形骸,以客串为乐,遗产殆尽,各园主以其声调之足以左右座客也,遂劝之搭班,于是为伶人矣。有叔曰萨廉,字检斋,官至侍郎,止之曰:“优伶,贱业也。吾家何堪为此?”珺如曰:“吾日用至奢,叔能我助乎?倘能助我,将改业,如其未也,请许我自由。优亦营业之一,亦何尝辱及先人哉?叔必令余弃优而仕,试问今日之官之心理之才识,超出伶人之上者能有几人?与其为龌龊之官吏,毋宁为完全之伶人,贵贱非所计也。”

德珺如之所以抛弃功名,背叛家族,脱离权贵生活,选择做“完全之伶人”,不仅仅出于他对戏曲艺术单纯的热爱,从史料中还可以看出他对衣冠优孟职业的认可、对优伶社会地位的肯定,以及对“优孟精神”惩恶扬善、正直超俗的赞扬。据说后来一友人还曾劝德珺如返家承袭爵位,他反问道:“我在舞台上一身而兼帝王将相,威重一时,为何要回家?”友人提醒他:“这戏中的帝王将相可是假的。”而他反驳道:“那天下事还有什么是真的?”可谓一语惊醒梦中人!德珺如的思想是深刻的,也只有深入洞察、领悟了人世的种种,才能发出如此动人深省的言论。

古人云:天地一梨园。整个世界的运转变迁其实就像一个剧情丰富的连台本大戏,不同时代不同肤色的人都在扮演着各自不同的角色。还是康熙帝赐北京广和楼戏园那幅对联写得好,在此特引以作结:

日月灯,江海油,风雪鼓板,天地间一番戏场;

尧舜生,文武末,莽操丑净,古今来多少角色。

用户评价

初读此书,便被其磅礴的气势所吸引,那种史诗般的叙事感让人仿佛置身于一个波澜壮阔的时代洪流之中。作者的文字功力深厚,遣词造句间尽显大家风范,尤其是在描绘宏大场面时,那种气势恢宏、排山倒海般的冲击力,读来令人热血沸腾。情节的铺陈如同精妙的棋局,每一步都暗藏玄机,让人猜不透却又心悦诚服。它不仅仅是一个故事,更像是一幅浓墨重彩的历史画卷,展现了那个时代特有的风云变幻与人性光辉。读完之后,心中久久不能平静,对那些为理想而奋斗的身影充满了敬意。

评分这本小说简直是场视觉与情感的盛宴,作者的笔触细腻入微,仿佛能透过文字感受到角色的每一次呼吸,每一次心跳。故事情节跌宕起伏,让人完全沉浸其中,仿佛自己就是故事中的一员,体验着他们的喜怒哀乐。特别是对于环境和氛围的描绘,简直是神来之笔,那种身临其境的感觉,让人久久不能忘怀。我不得不佩服作者对于人物内心的刻画,每一个角色都有血有肉,他们的动机和挣扎都显得那么真实可信,让人不由自主地去思考和反思。这本书的魅力就在于它能够触动人心最深处的情感,引人深思,回味无穷。

评分这本书带给我一种久违的阅读震撼。它在探讨“大”的主题时,没有丢失对“小”人物的关怀。那些身处时代洪流中的个体命运,被作者描绘得淋漓尽致,他们的挣扎、他们的选择,都折射出那个时代的侧影。我特别欣赏作者在保持故事节奏紧凑的同时,还能穿插一些富有哲理性的片段,这些思考没有说教意味,而是自然而然地融入了人物的对话和行动之中,引发读者进行自我对话。总而言之,这是一部兼具艺术性和思想性的佳作,对于寻求深度阅读体验的读者来说,无疑是一次绝佳的选择。

评分我是一个比较注重细节的读者,而这本书在这方面做得非常出色。作者似乎对每一个场景、每一个道具都进行了细致入微的考究,使得整个故事的世界观构建得异常扎实和可信。阅读过程中,我能清晰地“看”到那些华美的服饰、古老的建筑,甚至能“闻”到空气中弥漫的气息。这种强烈的代入感,极大地提升了阅读的愉悦度。更难得的是,即便是细枝末节的处理,也紧密服务于整体的叙事和主题的表达,绝无赘余之感。它像一块精心打磨的多面宝石,从任何一个角度去审视,都能发现新的光彩。

评分坦白说,一开始我有些担心这种题材是否会显得过于沉重或晦涩,但事实证明我的担忧是多余的。作者高超的叙事技巧,成功地将复杂的历史背景和深刻的人性探讨,以一种既引人入胜又易于理解的方式呈现出来。那些本该严肃的章节,读起来却充满了张力与悬念,让人欲罢不能。每一次情节的转折都恰到好处地激发了我的好奇心,让我迫不及待地想知道接下来的发展。这绝非是那种读过就忘的书,它像一杯醇厚的茶,初尝微苦,回味却悠长甘甜,值得反复品咂。

评分正版不错

评分满意

评分很好………………………………………………………………………………………………………………

评分不错的一本书,值得推荐一读。

评分好作品,收藏起来细细品味。

评分很好,很不错,很满意,非常好,特别好

评分不错的一本书,值得推荐一读。

评分不错的一本书,值得推荐一读。

评分很好………………………………

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有