具体描述

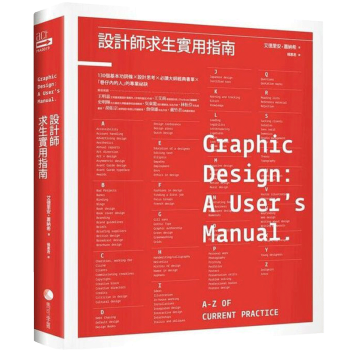

做設計的人這麼多,你能存活嗎?

130個基本功詞條+設計思考+必讀大師經典書單+「巷仔內的人」的專業祕訣

從A到Z,一次徹底搞懂設計師生存的關鍵字!

把「設計」與「設計之外」的事搞清楚,設計才能做得更好!

專為學生、新手設計師和身經百戰的專業人士提供的圈內人指導手冊

你得了「設計師症候群」嗎?以為對自己的工作瞭若指掌,卻總是忘了好好對客戶說明自己在做什麼?有些名詞很熟悉,真要說明清楚又不容易?怎麼「請款」、什麼是「裝訂」、「著作權」在實務上該如何確保?線上隨時可看到大師作品,「設計書」與「設計研討會」還有必要嗎?從基礎的實務用語、工作室的成立管理、設計圈內的人際交流,以及各國設計風潮,本書的主題就是將一向被當做理所當然的事情,一次徹底說清楚。

設計不是weiyi,其他各個層面也是非常關鍵的:「設計」之外,我們還必須與作家、插畫家、攝影師、印刷廠、裝訂廠一起共事,同時也和可能不把設計當一回事、卻只顧盯著預算和交件期的人合作。設計比什麼都重要,但設計不是weiyi。這些事情,在設計學校學不到。

無論執業多久的設計師,一定都渴望了解,有位設計同業能為我們提供具有「態度」與「觀點」的實務經驗,讓平時想留意卻又沒時間弄懂的「眉眉角角」,有機會做得更好!

目錄

推薦序 王明嘉

推薦序 王艾莉

前言——麥克.貝魯特(Michael Bierut)

導論

A

可理解性 Accessibility

客戶處理 Account handling

廣告設計 Advertising design

美學 Aesthetics

年報 Annual reports

藝術指導 Art direction

藝術v設計 Art v design

非對稱設計 Asymmetric design

前衛設計 Avant Garde design

Avant Garde前衛字體 Avant Garde typeface

獎 Awards

B

爛設計案 Bad Project

銀行 Banks

裝訂 Binding

部落格 Blogs

書籍設計 Book design

書籍封面設計 Book cover design

品牌塑造 Branding

品牌準則 Brand guidelines

簡報 Briefs

對廠商簡報 Briefing suppliers

英國設計 British design

廣電設計 Broadcast design

冊子設計 Brochure design

C

為慈善機構服務 Charities, working for

老套 Cliché

客戶 Clients

委託創意人 Commissioning creative people

著作權 Copyright

靈感阻塞 Creative block

創意總監 Creative directors

具名 Credits

設計的批評 Criticism in design

文化設計 Cultural design

D

追債 Debt Chasing

預設值設計 Default design

設計書 Design Books

設計研討會 Design Conference

設計刊物 Design press

荷蘭設計 Dutch Design

E

設計師的養成教育 Education of a designer

編輯文字 Editing text

刪節號 … Ellipsis …

同理心 Empathy

就業 Employment

羨慕 Envy

設計倫理 Ethics in design

F

設計的時尚 Fashions in design

找到第一份工作 Finding a first job

焦點團體 Focus Group

法國平面設計 French design

G

Gill無襯線字體 Gill sans

歌德字體 Gothic Type

平面設計的作者權 Graphic authorship

環保設計 Green design

漂綠G reenwashing

網格 Grids

H

手寫字/書法 Handwriting/calligraphy

Helvetica字體 Helvetica

設計史 History of design

設計的幽默 Humor in design

連接號 Hyphens

I

點子 Ideas

插畫 Illustration

在公司內部工作 In-house working

裝置 Installations

整合設計 Integrated design

互動式設計 Interactive design

實習 Internships

斜體字與傾斜字 Italics and obliques

J

日本設計 Japanese design

左右對齊 Justified

K

微調字距與統一縮放字距 Kerning and tracking

媚俗 Kitsch

知識 Knowledge

L

行距 Leading

易讀性 Legibility

放大字距 Letterspacing

連字 Ligatures

商標 Logos

外觀與感覺 Look and feel

假文 Lorem Ipsum

小寫字母 Lower case

M

雜誌設計 Magazine design

行銷 Marketing

現代主義 Modernism

錢 Money

動態設計 Motion design

音樂設計 Music design

N

談價碼 Negotiating fees

新生意 New Business

報紙設計 Newspaper design

Numerals 數字

O

線上作品集 Online portfolio

原創性 Originality

裝飾 Ornament

P

包裝設計 Packaging graphics

紙張 Paper

個人作品 Personal work

攝影 Photography

比稿 Pitching

作品集Porfolios

海報 Posters

提案技巧 Presentatin skills

解決問題 Problem solving

職業團體 Professional bodies

抗議式設計 Protest design

Q

問題 Questions

引號 Quotation marks

R

書單 Reading lists

參考資料 Reference material

否決 Rejection

S

開除客戶 Sacking clients

薪水 Salaries

無襯線字體 Sans serif

符號學 Semotics

工作室管理 Studio management

瑞士設計 Swiss design

T

理論 Theory

字體設計 Typography

U

字體Univers Univers

美國設計 USA design

V

向量插畫 Vector illustrations

世俗 Vernacular

W

尋路 Wayfinding

網頁設計 Web design

設計寫作 Writing about design

撰寫企劃書 Writing proposals

X

x字體高度/大寫高度 x-height/cap height

Y

年輕設計師 Young designers

Z

時代精神 Zeitgeist

Zzzzz Zzzzz

致謝詞

名家推薦

設計終於有本課本了

◎文/王艾莉(新銳設計師、《The Binder》總編輯)

很多老一輩的人都認為做設計只能當個興趣,是個不穩定、沒飯吃的工作。會造成這種想法的原因很多,其中一個原因可能是教育的過程和評分的方式很不同,沒有課本,沒有考試,給人一種沒有依據、隨便亂做都好的感覺。但其實,等到你真正跨入這個領域,真正有心想要把這份工作做好時,你會發現其實這個行業要背的專有名詞不見得比醫學系的人少!除了軟體所有的功能要一一了解以外,現在當紅的設計師、各類字型、顏色、流行趨勢、品牌風格,都得倒背如流。

很多設計人認為只要自己點子夠勁爆就好(或是……帶副黑框眼鏡就好!),根本不需要了解這些名字和單字。沒錯,但這個觀念或許只能套用在少數的天才身上,其他人就得反過來仔細想想……難道你的創作過程都不需要跟廠商溝通?都不需要跟客戶討論案子進度?都不需要跟客戶講解你的設計理念?當客戶跟你說他想要你設計Green Design的產品,你千萬別當場搞烏龍,跟客戶說:「好,那我把這些產品都換改成淺綠色。」

我念大學時,發現有個台灣學生上課時總是死拚活拚地想要坐在我身邊。即使旁邊已經坐了人,他也會設法換位子,坐在我週遭。一開始覺得這位同學相當的詭異,始終不了解他坐在我附近的用意為何。不久後,終於真相大白!因為他上課有一半都聽不懂,從同學中發現我也是台灣人,希望我能幫他翻譯!他說他IELTS 考過了,但演講中常出現的設計師名字和專有名詞還是聽的「霧煞煞」,快譯通每次都給他很奇怪的翻譯(tracking : 追蹤、跟蹤的意思……Illustrator裡是要追蹤誰啊?),設計書店裡也找不到一本完整的工具書或課本可以研讀。現在想想,當時如果艾德里安.蕭納希(Adrian Shaughnessy)已經出了這本書,就能成為他的求生指南,他的大學四年應該也會快樂一些!

在學設計時,一切看起來總是美好的,自己想做什麼就做什麼,但出了社會,如果繼續走這條路,你就會發現原來會碰到許多學校沒有教的事!像我這種一畢業就創業的瘋子,更是得一路跌跌撞撞的成長,因為很多東西是查不到、也問不到答案的。如果蕭納希早一點點出了這本書,或許我也會快樂一些……

《設計師求生實用指南》可以說是字典、百科全書和日記本的結合,蕭納希用許多故事和親身經驗的角度,來教你各類設計單字以及許多職場上會碰到的狀況,從設計軟體中的其中一個小功能,一直到如何估價、如何做年度報告,都一一交代的清清楚楚。雖然書名看似特別為平面設計師而寫的,但其實我覺得各領域的設計學生和設計師都該看一看,因為如果你真的想朝設計這條路發展,相信有一天你會用到它的!

作者資料

艾德里安.蕭納希(Adrian Shaughnessy)

英國資深設計人,創立英國知名設計公司Intro,在2003年離開,擔任許多不同設計工作室和客戶的顧問。其客戶包括英國國家廣播公司、新力、德意志銀行、企鵝圖書等,目前定期為《Eye》、《Design Week》和《Creative Review》等英國知名設計雜誌撰寫設計文章,也經常在世界各地發表演說。著作包括《如何成為dingjian設計師》

作者:艾德里安.蕭納希(Adrian Shaughnessy)

譯者:楊惠君

出版社:馬可孛羅

出版日期:2015-05-12

ISBN:9789865722531

規格:平裝 / 雙色 / 320頁 / 21cm×25.5cm

用户评价

我最近接触到一本关于职场心法的好书,它不像那种教你如何画出完美曲线的工具书,而是直指设计师在职场生存中遇到的那些“看不见的墙”。我发现很多年轻设计师,技术上无可挑剔,但一到实际工作中就容易碰壁——比如如何优雅地处理来自甲方或上级的“无理要求”,如何有效地为自己的设计决策进行辩护,以及如何在大批量交付的疲劳战中维持设计质量的稳定。我特别关注书中关于“设计价值量化”的部分,因为这是我们行业长期以来的痛点:老板总觉得设计是成本而不是投资。如果这本书能提供一些切实可行的方法论,教我如何用数据和商业语言来包装我们的设计成果,那简直太棒了。我一直在寻找这种能帮助我从“执行者”转变为“战略伙伴”的思维转变,而不是停留在“美工”的定位上被动接受指令。这种从内而外的赋能,才是真正意义上的“求生”。

评分这本书简直是为我这种在设计圈里摸爬滚打,总感觉有点力不从心的“老手”量身定做的救命稻草!我最近换了家公司,新环境的节奏快得让我应接不暇,手头的项目一个接一个,压力山大。说实话,我一开始还挺迷茫的,觉得自己的技能好像跟不上时代了,那种被快速迭代的技术和设计趋势抛在后面的恐慌感,真的挺折磨人的。我翻遍了手头的旧书和线上资源,总觉得它们要么讲得太理论化,要么就是零散的技巧集合,缺乏一个系统性的框架来指导我如何在高压下保持高效和创意。我最需要的是那种能直接上手、直击痛点的实操心法,而不是空泛的“保持好奇心”之类的陈词滥调。这本书的封面和名字就带着一股“实战”的味道,让我忍不住想一探究竟,看看它到底能给我带来哪些立竿见影的帮助,尤其是在项目管理和跨部门沟通这些我一直头疼的软技能方面,我非常期待能找到一些前所未有的、接地气的解决方案。

评分作为一名长期在自由职业和全职工作之间摇摆的人,我对“职业定位”和“个人品牌建设”这个话题格外敏感。很多行业指南总是假设你有一个稳定的公司环境,但对于我们这些需要自己跑业务、自己谈价格、自己跑税务的人来说,指南的实用性大打折扣。我非常好奇这本书是如何处理“设计师的商业头脑”这一部分的。比如,合同条款中哪些是必须争取的?如何根据不同体量的客户设置不同的定价模型?以及,如何在不显得咄咄逼人的前提下,清晰地设定工作范围(Scope Creep)的边界?如果这本书能像一本“设计师的商业秘籍”那样,提供那些在设计学院里绝不会教,但却是职场生存必备的“潜规则”和实战技巧,那它的价值就不可估量了。我期待它能帮我建立起更坚固的“职业护城河”。

评分说实话,我对市面上那些堆砌了大量酷炫案例的“灵感宝典”已经感到审美疲劳了。我需要的不是再看一百个 Dribbble 风格的作品集,而是想知道,当你的灵感枯竭、脑子像浆糊一样转不动的时候,该怎么办?我希望这本书能更深入地探讨设计师的心理健康和职业倦怠问题。毕竟,我们这个行业是靠脑力输出的,长时间的超负荷运转,带来的不仅仅是黑眼圈,更是创意的枯竭和对工作的厌倦。我尤其希望它能提供一些实用的“压力排解”和“重新点燃火花”的内部机制。比如,有没有一套科学的方法,可以帮助我们在紧迫的截止日期前,快速地进入心流状态?而不是每次都靠咖啡因和最后一分钟的恐慌来驱动。如果它能提供一套更人性化的工作流程指导,那就太难得了。

评分最近我一直在思考如何更好地指导和培养团队里的新人。他们常常因为经验不足,在面对复杂的项目需求时显得手足无措,要么过度设计,要么就是为了快速交差而牺牲了基础质量。因此,一本好的“指南”对我而言,也意味着一套可以内化的教学框架。我希望这本书能提供一些结构化的方法论,比如一套标准化的设计评审流程、一个清晰的反馈收集和整合系统,或者是一套评估“设计成熟度”的标尺。与其自己摸索着教,不如有一个权威的、被反复验证过的知识体系作为支撑。如果这本书能提供这样的“蓝图”,让我可以将其转化为团队内部的 SOP (标准作业程序),那么它对我的价值就不再是个人的提升,而是整个团队效能的飞跃。这种系统性的知识传递,远比零散的经验分享来得更有力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]台版 BEING ONLINE:用“在線”的思維,探索數據新大陸 *堅 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/17154832509/59caf31eNaea33b70.jpg)