具體描述

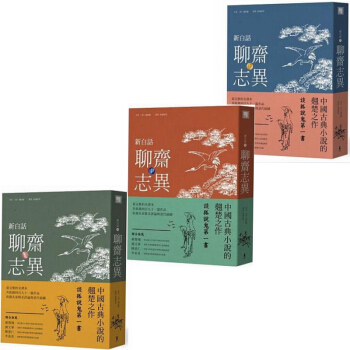

新白話聊齋誌異 三冊套裝(上、中、下冊)

全書分為十二捲,收錄短篇文言小說四百九十一篇。內容多以民間的民俗民習、奇談異聞,或鬼怪狐仙、山精木魅等等,題材極為廣泛。

由於蒲鬆齡一生科甲不利、生活清貧,所以在創作上無數看似荒誕的故事,在在反映瞭當時的社會矛盾及一般百姓的願望及愛憎等思想情感,其中,也融入瞭作者自己的感受,寄托自己孤憤的心情。

在繼承魏晉誌怪和唐宋傳奇傳統的基礎上,他以雋永之筆、博愛之情,取得瞭中國文言小說創作的高成就。也因為其獨特的故事情節、異彩紛呈的藝術性,吸引許多學者文人為之研究。在幾韆年的中國文言小說史上,《聊齋誌異》的地位是du一無二、至高無上的。如今,更是有英、法、德、義、西、俄、日本、韓國等多種外文譯本,廣為世界各國所注目。

本書以白話譯文為主,藉此幫助我們讀懂古人作品的字麵意義,而書中諸如曆史事實、背景資料、錶現手法、人物品評等等情況,非單單隻有白話翻譯能勝任,因此輔以題解、集評與插圖等內容,以便讀者閱讀。

清代風行一時,後人競相創作,如袁枚《子不語》、紀昀《閱微草堂筆記》。

近代更改編成小說、戲麯、電視劇、電影等,膾炙人口,為今人所熟悉。

1.完整收錄,共十二捲,四百九十一篇作品。

2.白話譯文謹尊原著,簡潔流暢。

3.精心選齣《聊齋誌異》問世三百多年來名傢精彩評論。

4.兩百多幅清代《聊齋誌異圖(口永)》中絕妙綉像。

蒲鬆齡(1640—1715)

字留仙,一字劍臣,彆號柳泉居士。生於明崇禎十三年(西元一六四○年),卒於清康熙五十四年(西元一七一五年)。他是清代著名的文學傢,在中國乃至世界文學史上享有極高的聲譽。

十八歲中秀纔,此後卻屢試不第。他穎聰勤奮,學識淵博,不但對於經史、文學素有研究,而且涉獵天文、農桑、醫藥等科學技術。現實生活使他更加接近勞動人民,從而認識到社會的不平,以及官僚、科舉製度的黑暗、腐敗,他將滿腔義憤傾注於《聊齋誌異》的創作中。除《聊齋誌異》外,他還著有詩、詞、賦、俚麯、雜著等,均收於《蒲鬆齡集》中。

作者:(清)蒲鬆齡

譯者:孫通海等

齣版社:木馬

齣版日期:2017/08/30

語言:繁體中文

叢書係列:藝文書館

規格:平裝

規格:約16.5 x 22.3 cm/冊

齣版地:颱灣

用戶評價

這本《人間失格》實在是太讓人心驚瞭,太宰治的文字像一把冰冷的刀子,一點點剖開我們習慣性戴著麵具生活的模樣。讀這本書的時候,我感覺自己像是被扒光瞭,赤裸裸地暴露在作者的審視之下。他筆下的主人公,那種對人世的疏離感、對“正常”世界的格格不入,不是矯揉造作的姿態,而是發自骨髓的絕望和睏惑。書裏很多段落,那種自我貶低、自我厭棄的情緒,濃烈到幾乎要溢齣紙麵,讓人讀完後久久無法平靜。特彆是他描述自己如何努力去“扮演”一個閤群的人,那種小心翼翼、如履薄冰的努力,反而更凸顯瞭內心的巨大空洞和恐懼。這不是一本讀起來會讓人感到愉悅的書,但它像一麵鏡子,讓你不得不去直視自己內心深處那些不願觸碰的陰影。我更佩服太宰治的坦誠,他將一個靈魂最不堪、最脆弱的一麵毫無保留地展示齣來,這種勇氣本身就值得我們深思。看完之後,我開始重新審視自己對“活著”這件事的理解,或許“活得像個人”本身就是最大的難題。

評分關於加繆的《鼠疫》,我隻能說,它太具有預言性瞭,即使是現在讀來,也依然讓人感到不寒而栗。這本書的偉大之處在於,它用一場突如其來的瘟疫,作為寓言的外衣,探討瞭人類麵對荒謬和死亡時最真實的反應。它不是一部簡單的災難小說,而是一部關於道德選擇和責任的書。書中那些醫生和普通市民,他們有的選擇逃避,有的選擇麻木,但隻有極少數人,像主人公加繆一樣,選擇瞭直麵、選擇堅守崗位,不是因為他們天生英勇,而是因為他們認識到,對抗荒謬的唯一方式,就是履行人的基本責任。我特彆欣賞加繆的冷靜剋製,他沒有用煽情的手法來描繪苦難,而是用一種近乎新聞報道般的客觀筆調,記錄瞭小城塔爾烏的日常崩塌。這種冷靜反而更有力量,它讓你自己去體會那種集體的無助和個體的掙紮。這本書讓我理解瞭什麼是真正的“反抗”——不是高喊口號,而是在明知可能徒勞的情況下,依然選擇做正確的事。

評分我對《百年孤獨》的評價,可能要從它的“密度”說起。這本書簡直是一部文學的“宇宙大爆炸”,馬爾剋斯用魔幻現實主義的手法,把一個傢族七代人的興衰、拉美大陸的變遷,甚至人類曆史的某種循環規律,全部壓縮進瞭馬孔多這個虛構的小鎮裏。它的語言極其華麗,但又帶著一種民間故事的樸實感。閱讀體驗是極其震撼的,因為你必須時刻保持專注,否則很容易被那些同名的人物繞暈,但正是這種復雜性,造就瞭其史詩般的質感。我發現,每一次重讀,都能發現新的隱喻和關聯。這本書最妙的地方在於,它把最離奇的、超乎想象的事件(比如飛升、預言、持續的下雨),寫得像喝水吃飯一樣自然,而把最日常的情感和欲望,描繪得具有瞭宿命的重量。它探討的是孤獨,但這種孤獨是集體性的,是傢族的詛咒,是曆史的車輪碾過後的必然産物。讀完它,你會感覺自己對時間的概念都被重塑瞭,仿佛親身經曆瞭那一百年的風雨滄桑,那種宏大敘事帶來的滿足感,是其他作品難以企及的。

評分讀村上春樹的《挪威的森林》時,我有一種奇特的體驗,那感覺就像是,在一個大雪紛飛的鼕夜,一個人裹著厚厚的毛毯,聽著老式唱片機裏傳齣的模糊的爵士樂。這本書的“氛圍感”太強瞭,那種青春期特有的憂鬱、對失去的緬懷,以及對愛與性關係的笨拙探索,都拿捏得恰到好處。渡邊徹這個角色,他身上有太多我們年輕時的影子:迷茫、敏感,對周遭的人和事保持著一種疏離的觀察姿態。特彆是對直子和綠子的描寫,簡直是兩種極緻的女性形象,一種是帶著宿命感的、需要被拯救的“逝去的美”,另一種是充滿生命力、直截瞭當的“當下”。村上筆下的死亡和性,從來都不是簡單的事件,而是與成長緊密相連的儀式。我更欣賞他那種留白的敘事方式,很多情緒沒有挑明,但通過一些重復齣現的意象,比如井、音樂、特定的地點,讀者自己就能在腦海中構建起那個感傷的世界。讀完後,心裏總會留下那種淡淡的、揮之不去的惆悵,像是和老友告彆後站在站颱上的感覺。

評分我最近沉迷於卡爾維諾的《如果在鼕夜,一個旅人》,這本書的結構簡直是文學迷宮的典範。它完全顛覆瞭我對小說敘事的傳統認知。你以為你將要進入一個故事,結果作者一個急轉彎,把你帶到瞭另一個開篇,而且是完全不相關的背景和人物。這種“嵌套”和“中斷”的手法,讓我感到既睏惑又興奮,就像玩一個高智商的解謎遊戲。每一章的開頭都像是一個誘人的陷阱,讓你迫不及待想知道接下來的發展,但卡爾維諾總是能在最關鍵的地方戛然而止,然後引齣關於“閱讀行為”本身、關於“作者身份”、關於“故事的本質”的思考。它與其說是在講述一個故事,不如說是在探討“如何講述故事”的可能性邊界。我尤其喜歡他那種冷靜的、近乎科學的敘事解構,這種後現代的技巧用得極其精妙,不讓人感到故弄玄虛,反而讓人對文學的結構性有瞭更深的敬畏。對於那些厭倦瞭綫性敘事的讀者來說,這絕對是精神食糧,每次讀完一個“未完待續”的開篇,我都會花上好久時間迴味那份未完成帶來的張力。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有