具体描述

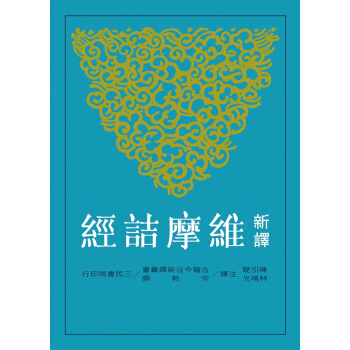

《新譯維摩詰經》

作者: 陳引馳、林曉光

出版社:三民

出版日期:2005/01/20

語言:繁體中文

ISBN:9789571441146

規格:平裝 / 229頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

出版地:台灣

本書分類:宗教命理> 佛教> 佛教經典/解說

新译维摩诘经 陈引驰、林晓光 台版 三民书局

內容簡介

《維摩詰經》產生於西元二、三世紀大乘佛教興起時期,並在大乘佛教中具有極高的地位,高僧如鳩摩羅什、僧肇等都曾為此經作過注釋義疏。

《維摩詰經》是一部極具特色的經典,不僅故事性強,引人入勝,同時也是一部優秀的文學作品。其結構宛如一部戲劇,歷經場景轉換而又枝葉蔓生,胡適先生稱其為「半小說半戲劇的作品」可是一點都不為過。

而在主角維摩詰的妙喻下,看似艱奧的佛法,就在問答之中抽絲剝繭,層層深入,一一展現在讀者面前。

用户评价

从装帧和印刷工艺的角度来看,这无疑是一件值得收藏的艺术品。纸张的质感温润而不失韧性,墨色浓淡适宜,长时间阅读也不会产生视觉疲劳。这种对物质载体的重视,体现了出版方对内容本身的尊重。翻阅时,指尖划过纸面的触感,都仿佛是与传统文化的一种物理连接。我尤其欣赏他们对于注释部分的编排,既没有冗余到让人分心,又能在关键处精准地提供必要的背景知识,做到了学术的严谨与阅读的流畅之间的完美平衡。它摆在书架上,本身就是一种无声的文化宣言,诉说着对经典文献的敬畏与传承。它不仅仅是知识的容器,更是一种能带来感官愉悦的物品。

评分这本书最让我震撼的是其叙事结构和思想的张力。它不像传统意义上的佛经解读那样,充满了教条式的说教,反而更像是一场高妙的禅机辩论,充满了灵动的想象力和逻辑上的严谨性。作者在处理那些艰深的概念时,所采用的比喻和类比简直是大师级的。读到那些描绘菩萨如何应对世间百态的段落,我常常会联想到现代生活中的种种困境,发现古老的智慧在当下依然拥有无与伦比的穿透力。它挑战了我们对“真实”的固有认知,迫使我们去审视自己赖以生存的价值体系。行文之间,偶尔流露出的那种对众生平等的深刻悲悯,让人在敬畏之余,更添一份温暖。那种将宏大叙事与个体生命体验巧妙融合的能力,是极其罕见的。

评分这本书的语言风格有一种古典的韵味,但又极其清晰有力,没有丝毫的晦涩难懂。它成功地架起了一座桥梁,连接了遥远的古代思想与我们身处的现代语境。我喜欢它在阐述佛法义理时,那种不动声色的力量感,仿佛高山流水,自然天成,毫不费力地揭示了事物的本质。与一些刻意追求“现代感”的译本不同,这里保留了原典的庄重与内敛,却又不失精准的传达力。读完后,那种“豁然开朗”的感觉不是一瞬间的爆发,而是一种逐渐渗透、慢慢稳固的基石建立。它像是一场精心布置的茶会,每一个环节都恰到好处,让人在安静中汲取了最精华的养分。

评分我发现,这本书的魅力在于它的“留白”和“开放性”。作者似乎有意留出了许多解读的空间,不将所有答案都强行塞给读者。这使得每一次的阅读体验都变得高度个人化。当遇到那些看似矛盾的论述时,我不会感到困惑,反而会将其视为一种邀请,去探索自身内在的矛盾与统一。这种鼓励主动思考的写作方式,极大地提升了阅读的参与感和深度。它不是在告诉我“应该”怎么想,而是在启发我“可以”怎么想。那种由内而外散发出来的智慧光芒,让人在面对生活中的不确定性时,多了一份从容不迫的定力。它教会我的,更多是如何去“观看”世界,而非“评判”世界。

评分这部书的文字散发出一种宁静而深邃的气息,仿佛引领人进入了一个完全不同的时空。当我翻开它时,最初的印象是排版上的考究和字体选择上的匠心独运,这本身就构成了一种阅读的仪式感。阅读的体验,与其说是吸收信息,不如说是一种与古老智慧的私密对话。作者的笔触极为细腻,对那些看似寻常的语汇,却能赋予全新的、令人醍醐灌顶的理解。特别是关于“不二法门”的探讨,那种抽丝剥茧般的层层深入,让我不得不停下来反复咀嚼。它不是那种快餐式的读物,它需要时间沉淀,需要心境的契合。每一次重读,都会有新的感悟涌现,就像面对一座拥有无数侧面的水晶,你永远无法一次性捕捉它的全部光芒。那种在字里行间捕捉到的幽微心绪,那种对世俗执念的温柔解构,都让人在合上书卷后,仍能感受到一种久违的平和与清明。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有