具体描述

内容简介

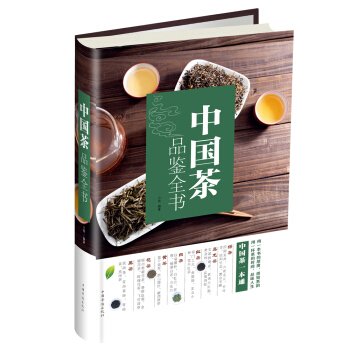

本书内容全面,是一本集识茶、鉴茶、泡茶、品茶、茶艺茶道为一体的精品茶书,详细介绍了绿茶、红茶、黄茶、白茶、黑茶、乌龙茶等茶两百多年的历史,鉴别、冲泡和储存方法,并将百余幅清晰大图和精湛文字结合在一起。

目录

第一章 说茶品茶

茶的起源与发展历史

中国茶树的栽培历史

中国茶区的分布

贡茶知多少

文思荟萃之茶典

古往今来有茶人

茶与多种多样的民俗

泡茶茶具介绍

泡茶用水的选择

七大茶类的选购

茶叶如何贮藏

泡茶方法的前世

泡茶方法的今生

饮茶的宜忌

茶饮的营养功效

第二章 绿茶品鉴

绿茶品鉴

西湖龙井

日照绿茶

大佛龙井

洞庭碧螺春

安吉白茶

松阳香茶

千岛玉叶

径山茶

惠明茶

鸠坑毛尖

雁荡毛峰

普陀佛茶

松阳银猴

武阳春雨

顾渚紫笋

余姚瀑布仙茗

开化龙顶

天目青顶

江山绿牡丹

南京雨花茶

金坛雀舌

无锡毫茶

花果山云雾茶

金山翠芽

六安瓜片

黄山毛峰

太平猴魁

顶谷大方

休宁松萝

舒城兰花

天柱剑毫

婺源茗眉

庐山云雾

狗牯脑茶

南岳云雾茶

恩施玉露

采花毛尖

象棋云雾

白沙绿茶

午子仙毫

紫阳毛尖

信阳毛尖

竹叶青

蒙顶甘露

都匀毛尖

第三章 红茶品鉴

红茶品鉴

九曲红梅

宜兴红茶

宁红工夫

祁门工夫

宜红工夫

湖红工夫

金骏眉

正山小种

坦洋工夫

……

第四章 黄茶品鉴

第五章 白茶品鉴

第六章 黑茶品鉴

第七章 乌龙茶品鉴

第八章 花茶品鉴

精彩书摘

茶的起源与发展历史

中国是茶的故乡也是茶文化的发源地。茶的发现和利用在中国已有四五千年的历史且茶文化长盛不衰,传遍全球。茶是中华民族的大众之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代。中国茶文化糅合了中国佛、儒、道诸派思想,自成一体,是中国文化中的一朵奇葩。

认真说起唐以前的饮茶。神农时期:唐陆羽《茶经》:“ 茶之为饮,发乎神农氏。”在中国文化发展史上,往往把一切与农业、植物相关的事物起源都归结于神农氏。归到这里以后就再也不能向上推了。也正因为如此,神农才成为农之神。

西周时期:晋常璩《华阳国志巴志》:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,茶蜜皆纳贡之。”这一记载表明在周朝的武王伐纣时期,巴国就已经将茶与其他珍贵物产纳贡于周武王了。《华阳国志》中还有记载,那时已经有了人工栽培的茶园。

秦汉时期:西汉王褒《僮约》有“烹荼尽具”“武阳买荼”,经考该“荼”即今茶。如今还饮用着与很古老的祖先如姜太公相同的饮品,确实是很令人心潮澎湃的事情,能带给我们很多遐想。

茶在西汉时便传到国外,汉武帝时期曾派使者出使印度支那半岛,所带的物品中除黄金、锦帛外还有茶叶。南北朝时,齐武帝永明年间中国茶叶随出口的丝绸、瓷器传到了土耳其。唐顺宗永贞元年,日本最澄禅师回国,将中国的茶籽带回日本。尔后茶叶从中国不断传往世界各地,使许多国家开始种茶并且有了饮茶的习惯。

在古代史料中,茶的名称很多,但“茶”则是正名,“茶”字在中唐之前一般都写作“荼”字。“荼”字有一字多义的性质,表示茶叶,是其中一项。由于茶叶生产的发展,饮茶的普及程度越来越高,茶的文字的使用频率也越来越高,因此,民间的书写者为了将茶的意义表达得更加清楚、直观,就把“荼”字减去一划,成了现在我们看到的“茶”字。

“茶”字从“荼”中简化出来的萌芽,始于汉代,古汉印中,有些“荼”字已减去一笔,成为“茶”字之形了。不仅字形,“茶”的读音在西汉已经确立。如现在湖南省的茶陵,西汉时曾是刘欣的领地,俗称“荼”王城,是当时长沙国13 个属县之一,称为“荼”陵县。

在《汉书地理志》中,“荼” 陵的“荼”,颜师古注为: 音弋奢反,又音丈加反。这个反切注音,就是现在“茶”字的读音。从这个现象看,“茶”字读音的确立,要早于“茶”字字形的确立。

中国地大物博,民族众多,因而在语言和文字上也是异彩纷呈,对同一事物有多种称呼,对同一称呼又有多种写法。在古代史料中,有关茶的名称很多,到了中唐时,茶的音、形、义已趋于统一,后来,又因陆羽《茶经》的广为流传,“茶”的字形进一步得到确立,直至今天。

现代茶业的发展总的来说可分三个阶段:

第一阶段:1846 年到1886 年是中国茶叶生产的兴盛时期,这时期茶园面积不断扩大,茶叶产量迅速递增,有力地促进了对外贸易的发展。

第二阶段:1886 年到1947 年是中国茶叶生产的衰落时期。除政治和经济方面的逆境影响外,还有一个原因是在国际茶业市场竞争中失败。

第三阶段:1950 年到1988 年是中国茶叶生产的恢复时期,由于政府的重视,积极扶持茶叶生产,因而使枯萎的茶业得到恢复和发展。

……

前言/序言

茶为国饮,数千年来,无论时代如何更迭、社会怎样变迁,它始终伴随并滋养着人们,在人们的生活中不可或缺。茶可以风雅到极致,也可以简单通俗。一杯清茶,淡而不寡,滋味万千,杂合他味又能不改自身的本味。茶品有浩瀚的格局,又有无微不至的细腻。它不拘泥于王侯的荣华富贵,不拘泥于文士的清高傲骨,亦不拘泥于平民的生活哀愁,正是入得了人世又出得了人世。它是食,所谓“油米柴盐酱醋茶”,它是生活用品的重要部分;它是商品,从古至今,茶的流通都遍及中国,并且随着国人的脚步很早就走向世界,承载着劳动者的自豪;它是艺术,可以怡情养性,因而备受文人雅士的喜爱。如此看来,它大概是上天赐予人类最具清灵的礼物。

用一本书的厚度,感知茶事。书中对茶的研究包含三个方面,即识茶、鉴茶、品茶。识茶是认识茶,其主要目的在于看清楚茶,包括其源流、种类、功效、保存方法及不同地域的茶俗。众所周知,我国是茶的繁衍地,也是世界茶文化的源头,没有一个国家的人能比中国人对茶的了解更深刻。就茶的身世来说,人们通过其发展历程可以判断出许多与茶相关的事,这对鉴赏与享用茶都是有帮助的;而对茶种类的了解也是十分重要的,我国有着上千种茶叶类型,每种都有其独特的品质与特点,若我们深刻了解这些,那么在冲泡及品饮过程中也能起到至关重要的作用;对茶功效的研究自不必说,茶因人而异,不同体质的人需要饮用不同种类的茶,而不同的茶又有不同的功效,我们切不可将其混淆弄错,否则会影响健康;茶的贮存方法也是极其重要的,如果贮藏不当,一罐好茶说不定就在我们的疏忽大意之间变成了无用之物,不能再次尝到它甘美醇香的味道。

鉴茶不外行,选茶有绝招。鉴茶时,科学的方法很重要。任意一款茶大致都是从其色、香、味三个方面鉴别:看茶汤油亮、通透、清澈的程度;闻其香是否自然,有没有杂味;尝其味,滋味甜、苦,回甘程度;再看叶底,肥厚、舒展、油润、弹性程度。一看:首先要仔细观察茶叶的颜色、条索、内飞、包装纸,即这款茶所呈现的外观,要从视觉上得出一点点初步的印象。当然,还要看其冲泡后的状态。比如,茶叶舒展快慢的程度,舒展得越快茶就越好;伸缩度,主要是茶叶未展开与完全展开的对比度,伸缩度越大茶就越好;看茶汤,茶汤越通透、油亮、清澈,茶就越好。二闻:香气自然、没有杂味,茶就越好。而且未冲泡前要闻,冲泡后也要闻。冲泡前闻的是干茶的各种味道,熟茶主要闻它的年份及仓储条件,生茶则闻它的产地和仓储情况,都有不同的侧重点。三品:浸泡5分钟可试其味,滋味越厚,甜、苦平衡,回甘强而持久,茶就越好。最后,还要看叶底。叶底越肥厚、油润、富弹性,茶就越好。

喝茶容易,品茶难。从爱茶人蜕变为懂茶人,关键在于掌握品茶的真谛。品茶不仅是品茶汤的味道,同时也是一种极优雅的艺术享受,因为喝茶对人体健康有很多好处,同时品茶本身还能给人们带来无穷的精神乐趣。品茶首先讲求的是观茶色、闻茶香、品茶味、悟茶韵。这四个方面都是针对茶叶茶汤本身而言,也是品茶的基础;其次,品茶的环境也是不可忽视的。试想,在一个嘈杂、脏乱的环境中品茶,一定会破坏饮茶的气氛。因而,自古以来的名人雅士都追求一个静谧的品茗环境,从而达到最佳的品茶效果。另外,品茶还重视心境,它需要人们平心、清净、禅定,如此人们才会获得愉悦的精神享受。好山、好水、好心情,好壶、好茶、好朋友,这便是茶道的最高意境吧!

从爱茶到懂茶,只是一本书的距离。本书既是一本集识茶、鉴茶、泡茶、品茶、茶艺茶道于一体的精品茶书。同时,又能解决新手面临的各种疑难问题,是一本为想学茶或正在学茶的爱茶人士提供的入门图书,快速帮你了解中国深厚博大的茶文化。百余幅清晰大图与精湛文字相结合,将与茶相关的细节一一展现在众人面前,就像是带大家走进了一个有关茶的清净世界。

用户评价

当我拿起《中国茶品鉴全书》,我并没有期望它能让我立刻成为一位品茶大师,但它确实带给我一种前所未有的沉浸式体验。作者在书中的叙述,不仅仅是信息的传递,更像是一种情感的引导。它让我意识到,品鉴茶叶,更重要的是一种“感受”和“体会”。书中的一些篇章,用了大量充满画面感的描写,比如“清晨的露珠沾染着茶叶的芬芳,在晨光中闪烁着晶莹的光芒”,或是“一杯陈年的普洱,如同老友般温暖而厚重,在舌尖缓缓展开,诉说着岁月的变迁”。这些文字不仅仅是描绘,更是调动了我的想象力和情感,让我仿佛能亲身经历这一切。我开始尝试着去模仿书中的一些描述,在品饮一杯普洱时,想象着它在古老的茶马古道上经历的艰辛,感受着时间赋予它的独特韵味。这种方式让我对茶的理解不再局限于“好不好喝”,而是上升到了对“茶的故事”和“茶的灵魂”的探索。这本书并没有给我一套僵化的品鉴法则,而是鼓励我用自己的方式去感受,去发掘。它教会我,真正的品鉴,是与茶叶建立连接,是倾听它们想要传达的一切。这让我对今后的每一次品茶,都充满了更加深刻和富有趣味性的期待。

评分我一直对中国深厚的文化底蕴感到着迷,而茶,无疑是其中璀璨的一颗明珠。这本书《中国茶品鉴全书》就像一把钥匙,为我打开了通往这颗明珠内心深处的通道。它没有停留在简单的介绍上,而是深入挖掘了每一种茶背后的历史渊源、人文故事,甚至与哲学思想的关联。我读到关于龙井茶如何与文人雅士的情趣相结合,读到关于普洱茶如何在岁月的沉淀中愈发醇厚,读到关于铁观音那“七泡有余香”的传奇。这些故事让茶叶不再是冰冷的物质,而是充满了生命力和人文关怀的载体。我仿佛能看到历史的长河在眼前缓缓流淌,那些品茶论道的先贤们,他们的智慧和情怀,通过一杯杯茶,穿越时空,与我进行着无声的交流。这本书让我深刻地理解到,品鉴中国茶,不仅仅是对味蕾的享受,更是一场与历史对话、与文化共鸣的精神之旅。它让我更加珍视这份传承千年的文化遗产,也激励我更加深入地去了解和体验它。

评分坦白说,我并非一个对“品鉴”二字有多么狂热的爱好者,更多时候,我只是把喝茶当做一种日常的解渴方式。然而,《中国茶品鉴全书》的出现,却在我平静的生活中激起了一圈涟漪。这本书的独特之处在于,它将品鉴的门槛降得非常低,甚至可以说是“零门槛”。作者并没有用太多晦涩难懂的专业术语,而是用一种非常生活化的语言,去引导你去感受、去体会。我记得书中有一段关于“舌尖上的味蕾地图”的描绘,用形象的比喻告诉我,舌头的不同部位对茶汤的感知是不一样的,这让我对以往的喝茶体验有了全新的解读。而且,书中还提供了很多非常实用的小贴士,比如如何在家中简单地冲泡出一杯好茶,如何根据不同的天气和心情选择适合自己的茶品,甚至是如何通过观察茶汤的色泽来判断茶叶的新鲜度。这些内容对于像我这样的“小白”来说,简直是太友好了。它让我觉得,原来品鉴茶叶并没有想象中那么复杂,只要用心去感受,每个人都能从中找到属于自己的乐趣。这本书更像是一个温柔的引路人,把我从“只是喝茶”带到了“享受喝茶”,让我开始真正体会到一杯茶带来的愉悦和满足。

评分说实话,我曾以为品鉴茶叶是一件相当专业且遥不可及的事情,仿佛只有那些拥有几十年经验的茶艺大师才能掌握其中的奥秘。《中国茶品鉴全书》却彻底颠覆了我的认知。它就像一位循循善诱的老师,用最浅显易懂的语言,将复杂的品鉴知识化繁为简。我惊喜地发现,原来辨别不同茶叶的香气,可以从“花香、果香、草本香”等基础入手;原来品尝茶汤的滋味,也可以从“鲜爽、醇厚、甘甜”等方面去体会。书中的插图也十分精美,清晰地展示了不同茶叶的外形特征,这对于像我这样视觉型学习者来说,简直是雪中送炭。我迫不及待地按照书中的指导,尝试冲泡了几款自己收藏的茶叶。过去我只是随性而为,现在则会留意水温、浸泡时间,甚至观察茶汤在杯中的流转。每一次的尝试,都让我对茶叶有了新的认识,也为自己的小小的进步感到欣喜。这本书让我觉得,品鉴茶叶并非高高在上,而是每个人都可以参与的,一种能够提升生活品质的日常仪式。它给了我勇气和信心去探索更广阔的茶叶世界,也让我对即将到来的下一次品鉴充满了期待。

评分初次翻开这本《中国茶品鉴全书》,我并没有期待它能像武侠小说那样跌宕起伏,或是像历史巨著那样承载厚重的时代感。然而,这本书以一种极其温润的方式,悄然触动了我内心深处对美好事物的追求。作者并非枯燥地罗列茶的种类和产地,而是将品鉴的过程描绘得如同一次细腻的情感交流。我仿佛能看到作者在茶园里,晨曦微露时,亲手采摘嫩芽的谨慎;在茶室里,炉火正旺,空气中弥漫着淡淡的焦香,伴随着茶水在紫砂壶中缓缓舒展的温柔声响。书中对不同茶叶在冲泡过程中的细微变化,从干茶的形态,到茶汤的色泽,再到香气的层次,乃至入喉后的回甘,都描绘得栩栩如生。我特别喜欢其中关于“茶语”的描述,作者用充满诗意的语言,赋予了每一款茶独特的性格和情感,仿佛它们不仅仅是饮品,更是能够与人对话的灵魂伴侣。读着读着,我仿佛置身于一片宁静的茶山之中,微风拂过,带来阵阵茶香,身心都得到了极大的放松。这本书不仅仅是一本关于茶叶的书,更是一本关于生活美学和内心修行的指南,它教会我如何放慢脚步,用心去感受生活中的每一个细微之处,如何在一杯茶中寻觅属于自己的那份宁静与安详。

评分写的很详细,介绍与茶有关的知识!非常棒!很专业!

评分蛮有意思的,比较有用

评分书不错,应该是正版书,包装不够好,弄折叠了,希望下次改正

评分好书

评分蛮有意思的,比较有用

评分这本书很实惠啊。

评分为员工购买的生日礼品书,还没开始看,希望不错吧

评分扩大开放课题看看

评分研究研究茶,中国的国粹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![会说话的中国菜(英文版) [Talking Chinese Dishes] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11726718/55ac484dNbb26d193.jpg)