具体描述

這座「人民」的藝術殿堂,盡是人生百態,

不論是揭露或隱藏、謊言或真相

☆手上美術館——好看、好懂又好帶,你的隨身藝術導覽員

☆很會說畫、解畫的韓國藝術導師

☆一生必看的100幅畫、一定要認識的50個藝術大師

——從此看展不再走馬看花、徒留遺憾!

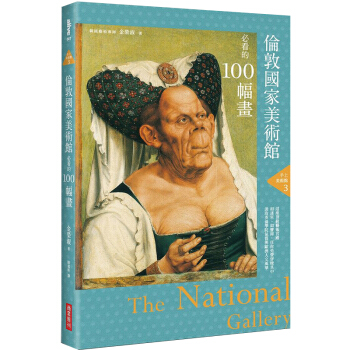

封面畫作乃鎮館之「醜」,為什麼每年都能吸引這麼多人特地前來觀賞?

這座ding級藝術殿堂的設立宗旨,是為了讓無法收藏經典藝術作品的市井小民,無須任何花費,就能一親名畫與大師芳澤。zui棒的是,不只英國民眾,任何造訪倫敦的旅客都能免費參觀。

館藏畫作從古典到前衛,風格多變,隨你審美醜、解畫謎,傳遞各色人生故事,也傳承一部橫跨13-19世紀的藝術史。

欣賞畫作,不只看技法與形式,更要看出隱身於後的「人」與「故事」

◎即使拿著放大鏡看〈阿爾諾非尼夫婦像〉,任何細節都毫無破綻,連畫家本尊也藏在細節裡。

◎達文西畫了兩幅幾近相同的〈岩間聖母〉,分別收藏於倫敦國家美術館與羅浮宮,你可知如何分辨?

◎世界di一幅真人大小肖像畫〈大使〉,處處都是「象徵」與「寓意」,看畫時小心被一顆暗藏的骷髏頭嚇到。

◎恪守宗教的西班牙史上di一幅裸體畫〈鏡前的維納斯〉,可說是男性眼中zui佳美女形象,卻曾遭人以尖刀刺傷!

◎為什麼梵谷的〈向日葵〉畫的是花,也不是花?燦爛黃色說的是死亡,而不是生命?

【倫敦美術館專文推薦】

「從中世紀到現代,倫敦國家美術館以藝術述說超凡入聖的美感體驗。」

——謝哲青,作家、節目主持人

「倫敦國家美術館不只是一座美術館:不可思議的館藏加上免費的常設展,更讓它成為倫敦人的心靈寄託,戰爭時期的精神力量。這本書為大家詳細導覽這個世界藝術重鎮的豐富美好,期待你親自造訪,感受它du一無二的魔法與魅力。」

——焦元溥,倫敦國王學院音樂學博士

【手上美術館套書推薦】

「我常說看畫能保養眼睛、呵護靈魂,這套書讓許多人找到了在畫作前逗留更久的好方法。走進三大美術館,面對真正大師的原作、體驗藝術出自靈魂的高頻正向能量感染力,就是這麼簡單!」

——陸潔民,畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官

「百年以來,某些類型的視覺之所以成為經典,甚至於要被珍藏,自有它的道理。創作廣告的點子裡,有五款視覺jue對吸引人眼球:美女、小孩、裸體、殘肢、動物。

現在它們都在手上的美術館裡,值得細細體會。」

——胡至宜,PPAPER 發行人/營運長

「打開美術館的場景,進行全民的藝術普及教育,除了是社會責任也是增加文化自信的必要途徑,追尋知識的奧妙與探索美感經驗是豐富人生的不二法門。

我們在前人的才情與無私當中仰望領受,感知色彩、光線、構圖、比例、思想、歷史,經驗美和藝術所給予的感官開發,成就真正富足的人生。」

——翁美慧,富邦藝術基金會執行長

「如果你是藝術的門外漢,但也想一窺經典名畫的jue妙之處,這本書是個jue佳的入門,它扮演了『頻率調整器』的角色,讓你在親臨真跡之前,透過作者的文字提前感知到這些名畫的背景故事。有一天,等你終於踏入美術館,你可以用老朋友的口吻,向這些名作說聲:「久等啦!我終於來看你了!」

——姚詩豪,大人學共同創辦人

【本書特色】

1. 手上美術館——好看、好懂又好帶,你的隨身藝術導覽員

本書彷彿你的隨身導覽,以CP值zui高的方式,讓你一次看懂100幅名畫&50個藝術大師,不論是行前準備、現場按圖索驥,都能不留遺憾、滿載而歸!

2.「韓國藝術導師」zui具親和力與魅力的「說畫?解畫」書

完全沒有藝術基礎與藝術天分的人,也能愉快讀完本書,建立大方談藝術的自信。

3. 內容分類與文字版面,易讀美感與藝術質感兼具

依館區、年代、重要藝術流派分門別類,以一頁圖、一頁文的方式依序介紹100幅名畫,便於讀者親近大師經典,沉浸藝術之美。

目錄

各界盛讚

【前言】一生必去的歐洲美術館之旅,如何不留遺憾?

倫敦國家美術館行前須知

╔聖斯柏利館

╠中世紀晚期.文藝復興初期

╚1250~1500

馬爾加里托.德.阿雷佐〈王座上的聖母子像、耶穌誕生與聖徒事蹟的場景〉

作者不詳〈威爾頓雙聯畫〉

馬薩其奧〈王座上的聖母聖子與四天使〉

烏切羅〈聖羅馬諾之戰〉

羅伯特.坎平〈壁爐前的聖母子像〉

范艾克〈阿爾諾芬尼夫婦像〉

羅伯特.坎平〈男人肖像畫〉〈女人肖像畫〉

范艾克〈包著紅頭巾的男人(自畫像)〉

彼得魯斯.克里斯蒂〈年輕男子的肖像畫〉.羅希爾.范德魏登〈仕女肖像畫〉

波提且利〈神祕的誕生〉

達文西〈岩間聖母〉

阿萊索.巴爾多維內蒂〈黃衣女子的肖像〉

波提且利〈維納斯與戰神〉

卡羅.克里韋利 〈聖米歇爾〉〈聖耶柔米〉〈殉道者聖彼得〉〈聖女露西亞〉

喬瓦尼.貝里尼〈園中祈禱〉

曼帖那〈園中祈禱〉

喬瓦尼.貝里尼〈羅雷丹總督肖像畫〉

法蘭契斯卡〈耶穌受洗圖〉

╔西翼

╠文藝復興全盛期.矯飾主義

╚1500~1600

帕爾米賈尼諾〈聖母子與聖徒們〉

小漢斯.霍爾拜因〈大使〉

昆丁.馬西斯〈醜陋的公爵夫人〉

米開朗基羅〈埋葬基督〉〈曼徹斯特聖母〉

拉斐爾〈朱里阿斯二世肖像畫〉

拉斐爾〈安西帝聖母〉〈聖母子和施洗者約翰〉

布龍齊諾〈維納斯與邱比特的寓言〉

丁托列托〈銀河的起源〉

保羅.委羅內塞〈在亞歷山大前的大流士家族〉

提香(提齊安諾)〈凡德拉明家族〉〈慎重的寓言〉

喬基姆.比克勒爾〈空氣〉〈土地〉〈水〉〈火〉

提香(提齊安諾)〈藍色袖子的男人〉〈女人肖像〉〈酒神和亞里亞得妮〉

老彼得.布勒哲爾〈三賢王的膜拜〉

╔北翼

╠浪漫主義.巴洛克

╚1600~1700

威廉.透納〈狄多建設迦太基〉〈雲霧褪去,太陽浮現〉

克勞德.洛蘭〈艾薩克和瑞貝卡的婚礼〉〈示巴女王上船〉

麥德特.霍伯瑪〈米德哈尼斯村道〉

安布羅〈萬里花瓶裡的花〉

菲利普.德.尚帕涅〈黎胥留肖像畫〉

勒南兄弟〈圍繞餐桌的四人〉

普桑〈發現摩西〉

普桑〈牧神像前巴庫斯的祭典〉〈膜拜金牛犢〉

克勞德.洛蘭〈和聖者同行〉

林布蘭〈沐浴溪間的韓德瑞各〉〈基督與犯姦淫罪的婦人〉〈63歲的自畫像〉

林布蘭〈伯沙撒王的盛宴〉

霍赫〈台夫特的庭院〉〈與兩位男子喝酒的女人〉

維梅爾〈站在小鍵琴旁的女子〉

魯本斯〈密涅瓦捍衛和平〉

魯本斯〈參孫與大利拉〉〈帕里斯的評判〉

維拉斯奎茲〈屋裡馬大和瑪利亞跟基督在廚房的一景〉

維拉斯奎茲〈鏡前的維納斯〉

范戴克〈查理一世的騎馬像〉

卡拉瓦喬〈莎樂美與施洗者約翰的頭〉

卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉

圭多.雷尼〈蘇珊娜與長老〉、洛多維科.卡拉契〈蘇珊娜與長老〉

阿尼巴列.卡拉契〈聖彼得遇到基督〉

╔東翼

╠洛可可.印象派.後印象派

╚1700~1900

弗拉戈納爾〈賽姬向姊妹們展示邱比特的禮物〉

約翰.康斯塔伯〈乾草車〉

威廉.透納〈雨,蒸汽和速度(西部大鐵路)〉〈勇莽號戰艦〉

托馬斯.庚斯博羅〈安德魯斯夫婦〉

霍加斯〈婚姻風尚〉系列作品

雷諾茲〈伯納斯特.塔爾頓將軍〉

加納萊托〈石工作業場〉

安格爾〈莫蒂西爾夫人〉、

歐仁.德拉克羅瓦〈十字架上的耶穌〉

保羅.德拉羅什〈被處刑的珍.葛雷〉

馬內〈杜伊勒里花園音樂會〉〈咖啡廳演奏會的一角〉〈馬西米連諾的槍殺〉

莫內〈日本橋〉

莫內〈泰晤士河與國會大廈〉〈威尼斯大運河〉〈聖拉薩車站〉

雷諾瓦〈劇場內(di一次外出)〉〈傘〉

秀拉〈阿尼埃爾浴場〉

塞尚〈普羅旺斯的山岩〉〈沐浴者〉

梵谷〈梵谷的椅子〉〈向日葵〉

竇加〈費爾南德馬戲團的拉拉小姐〉

註釋作品

序跋

【前言】造訪一生必去的歐洲美術館,如何不留遺憾?

從歐洲回來的人,如果說自己沒去過羅浮宮、奧塞美術館、倫敦國家美術館或普拉多美術館,我一定會很訝異。但這也情有可原,要是能待在一個城市數個月也就罷了,但僅能安排一天或半天時間參觀博物館或美術館的人,每每只能望著入口處長長的人龍焦急不已。羅浮宮或普拉多博物館就更不用說了,即便是相較之下規模較小的奧塞博物館,想看完所有館藏也很吃力。因為不是只有韓國人會列出「歐洲必去美術館清單」,結果幾乎每一座都擠滿了來自全球各地的遊客。

法國大文豪司湯達(Stendhal)到義大利佛羅倫斯旅行時,曾造訪聖十字聖殿(Chiesa di Santa Croce),因那裡的藝術作品大受感動,心跳加快、頭昏眼花到難以站直身體,甚至出現幻覺,而這種症狀便被命名為「司湯達症候群」。釵h人都曾在藝術作品前感到暈眩,也常因為自己不知道哪一幅才是好作品、為何毫無感覺而覺得慚楚C有些人甚至會將司湯達症候群誤以為是單純的飢餓或口渴,就這麼走出了美術館。儘管因為「至少我看過了」而某種程度上覺得安心,但仍多少會遺憾自己只是走馬看花,徒然浪費了寶貴的時間與金錢。

真正具有果斷力、判斷力與行動力的「理性旅人」,多半會直搗黃龍,以各美術館的鎮館之寶為目標。造訪巴黎時,到了羅浮宮一定要看達文西名畫〈蒙娜麗莎的微笑〉,在奧塞美術館則要看米勒的〈晚禱〉,以及梵谷的〈隆河上的星夜〉。來到馬德里的普拉多美術館,務必欣賞維拉斯奎茲的〈侍女〉,以及哥雅的〈著衣的瑪哈〉與〈裸體的瑪哈〉。倫敦國家美術館必看的名畫當屬范艾克的〈阿爾諾芬尼夫婦〉,在梵諦岡則要到西斯廷禮拜堂看米開朗基羅的穹ding畫……當你全力奔向鎖定目標時,途中偶會碰見好像在學校教科書上看過的作品,視線不自覺受到某些作品吸引而停下腳步,但多半會因趕行程而不得不放棄大部分作品,留下不知何時能再訪的「依戀」,抱憾離去。

結果,就算你的確去了「一生必去的歐洲美術館」,也看到了偉大的作品,但除了帶著尷尬笑容、擠在人群中拍了紀念照之外,毫無記憶點的美術館之旅,事後回想只是遺憾……與其這樣,倒不如利用這段時間,仿效巴黎人坐在塞納河畔小憩,或學學倫敦人在特拉法加廣場啜飲紅茶。

本書專為兩種人而寫:擔心行前毫無準備,歐洲美術館之旅會留下遺憾的人,以及身在美術館的茫茫藝術大海之中,因來自四方的視覺衝擊而呆住的人們。本書將為你們事先施打好「防呆疫苗」,讓夢想有趟充實歐洲之旅的人們,能夠做好萬全的準備,帶著這本書出發。

同時,本書也鎖定在美術館內被人潮擠得暈頭轉向,旅行結束後,帶著千頭萬緒解開行李的人們,像是自己究竟看了什麼、應該有什麼感受、錯過了哪些作品等。看過本書後,讀者將會發現,當初來不及用心觀賞的作品,竟是一幅藏著驚人故事的名畫,而著迷不已!

畫作是畫家想向你傳達的故事。畫家透過色彩與線條構成的幾何形體,向世人展現自身宇宙的偉大語言,往往需要有人為你翻譯與解析。雖說一般多認為畫作比文字更容易理解,但仍然有人因看不懂而感到鬱悶,因此,我希望本書能讓人就算不去美術館,也能汲取偉大藝術家想傳達的訊息。

內文試閱

倫敦國家美術館行前須知

倫敦國家美術館與其他歐洲美術館大異其趣,設立目的並不是為了展示王室珍貴收藏品。儘管查理一世在位時,英國王室收藏的藝術品數量十分豐富,但後來以克倫威爾為首的清教徒革命爆發後,查理一世被送上了斷頭台,藝術收藏品全數遭到拍賣或流散於歐洲各地。即使大英博物館於1753年成立,但主要僅收藏與展示古代文明古物、肖像畫、錢幣、獎牌等。為了透過名作鑑賞來推動教育與藝術的發展,各方人士提出了「以繪畫為重心」的理念,以及設立國立美術館的必要性。

就在1823年,俄羅斯出身的金融界大老約翰.朱里斯.恩格斯坦(John Julius Angerstein)辭世,他所收藏的38幅畫作流至畫市。該說是老天眷顧嗎?英國政府當時正好接收了奧地利的戰爭債,財政上游刃有餘,於是即時購入了這批差點落入歐洲富豪手中的藝術品,而目的自然是為了設立美術館。受到英國政府精神感召,多位富豪也相繼大方捐出個人珍藏,風景畫家康斯塔伯(John Constable)的贊助人暨業餘畫家喬治.博蒙特(George Beaumont)爵士將自身藝術收藏無償捐給國家,而後牧師威爾.卡爾(Holwell Carr)也跟進效尤。

1824年,政府先將恩格斯坦位於倫敦帕摩爾街(Pall Mall)100號的私人故宅改建為國家美術館,1838年才遷至倫敦zui熱鬧的市中心——特拉法加廣場(Trafalgar Square)附近,一棟由威廉.威爾金斯(William Wilkins)打造的宏偉古典新建築。之後,政府提出減免稅金等優惠,各界捐贈作品數量與日俱增。而且每當預算充足時,政府也會收購更多作品。之後一路持續增建與改建,到了2003年,全館外觀已與現在相去不遠。

始於38幅畫作的,如今收藏多達2,000餘幅作品中世紀末期、文藝復興初期,乃至19世紀末期的作品,堅持只展示精選畫作的國家美術館,不論在品質或數量上,都絲毫不亞於羅浮宮博物館。

即便二次世界大戰時,英國政府曾將所有館藏移至威爾斯的一處祕所,但國家美術館內仍維持每月展出43幅作品的習慣。總之,國家美術館儼然是英國的門面之一,與國家自尊心之間有著密不可分的關係。

然而,國家美術館不僅僅用以宣揚英國的偉大。只要是渴求文化洗禮的人,均能受其恩澤。過去,歐洲大型美術館全面禁止無大人陪同的孩子入場,但國家美術館自開館開始,便秉持如是精神:「為社會底層人士與無父母隨行的孩子提供欣賞畫作的機會」,允許孩童單du入場。此外,有人曾提議將美術館遷至不受噪音、污染所擾的幽靜郊區時,館方顧及大眾交通便利,仍執意留在倫敦市中心。國家美術館的理念始終如一——為了無法收藏藝術作品的市井小民,提供免費欣賞作品的機會——從1838年至今,不只du厚英國公民,任何國家的旅客都能免費入內參觀。

展示空間導覽

位於二樓的展示空間大致分為3區。1991年,知名建築家羅伯特.文丘里(Robert Venturi)以後現代風格精心建造了聖斯柏利館(51~66室),該區展示1250~1500年的作品。進入本館後,西翼(2~14室)主要展示1500~1600年的作品,北翼(15~32室與37室)的作品年分為1600~1700年,而東翼(33~36室、38室~46室)則展出1700~1900年的畫作。如果你想按照年代次序進行藝術鑑賞之旅,從美術館外側、宛如別館的聖斯柏利館進入zui佳。

從藝術史的角度來看,1250~1500年正好是中世紀後期與文藝復興時代。因此,在聖斯柏利館內可見證欠缺寫實感的中世紀藝術風格,乃至文藝復興時期繪畫形式的變化過程。

來到作品年份從1500~1600年的西翼,可親眼看到拉斐爾、達文西與米開朗基羅三巨匠大放異彩,引領你進入文藝復興全盛時期,見證從義大利開始,越過阿爾卑斯山到了北方,綿延整個歐洲大陸的過程。拉斐爾過世後,宗教改革旋風,加上查理五世大肆洗劫羅馬的社會亂象,宣告文藝復興的終結,而隨之開展的矯飾主義(Mannerism),其代表傑作在此也能一覽無遺。

在北翼內可看到「巴洛克」時期(1600~1700年)的作品,運用強烈的明暗對比手法,並以構圖、線條展現流動感。巴洛克時期發展出了更能震懾並打動人心的藝術風格,擄獲了因宗教改革而顛沛流離的信徒們的心。同時,在君主專制統治下的法國、西班牙等國,強調君主之偉大的大規模建築事業,以及室內設計大膽結合藝術的意識也跟著抬頭。巴洛克藝術便是在此過程中發展而成的。另一方面,在荷蘭藝術展示室也能見證因新教、舊教差異而產生變化的社會萬象,以何種方式反映於藝術上。

zui後,在東翼(18~19世紀畫作),則可見到以設立於各國的學院為基礎,保守藝術與新世代藝術交織下產生的衝突。如果想參觀21世紀以後的藝術作品,可移步至鄰近的泰特現代藝術館(Tate Modern)或泰特不列顛美術館(Tate Britain)。

此外,請特別注意,因畫作可能因館方策展安排而調換展示空間,建議前去之前,以倫敦國家美術館官網資料或官方導引手冊為準。

范艾克〈阿爾諾芬尼夫婦像〉

在國家畫廊內zui受歡迎的〈阿爾諾芬尼夫婦像〉是油畫作品。將雞蛋混入顏料內繪製而成的蛋彩畫,或者趁塗於牆上的灰泥未乾前塗上染料的濕壁畫(Fresco),並不如油畫容易修正。儘管其由來仍有爭議,但混合油與顏料後所繪製的油畫,據說是由法蘭德斯的范艾克(Jan van Eyck,1395~1441)與其兄長所發明。即便持著放大鏡來看前面介紹的坎平作品(P. 30)或〈阿爾諾芬尼夫婦像〉,任何微小細節,無不逼真而刻畫入微,其無懈可擊的細緻感,均歸功於油彩。

毛皮商人阿爾諾芬尼穿著毛皮大衣,其妻子突出的腹部孕味十足,但推斷是因為當時流行的服飾所致。除了zuiding級的服裝之外,華麗的吊燈、該時期富有階級家中都會有的猩紅色床鋪等,均顯示出阿爾諾芬尼的生活水準,然而這並非全部。插於吊燈上的一根燭火代表的是「契約的成立」,可解讀為上天與人類之間的契約,意即拯救的約定,另一方面則代表著「婚姻」契約成立之意。當然,這「weiyi的光」也意味著「照亮世界的耶穌」本身。刻於吊燈正下方的文字「我范艾克在此」可能是畫家的署名,但可能也代表畫家是見證兩人婚禮的「結婚」證人。之所以會這樣說,是因為位於中央的圓鏡反射出了其他證人的模樣。

窗台上的蘋果,象徵著誘惑亞當與夏娃的「原罪」果實。畫面中央的圓鏡由十個圓形裝飾而成,裡頭刻畫著耶穌被釘在十字架上等受難場面。鏡子旁掛著的念珠同樣象徵虔誠的信仰,而脫掉的鞋子乃是為了強調此處為神聖之地所做的陳設。儘管這裡是締結婚約的地方,卻也意味夫婦倆起誓終生向宗教致敬。象徵忠誠的小狗,則訴說著「往後夫妻彼此會坦誠相對」的信念,以及在神面前jue對順從的姿態。

因此,這幅畫不僅可看出毛皮商人阿爾諾芬尼的生活水準與神聖婚約。對於耶穌為墮落人類的「原罪」而「受難」,甚至實現拯救約定,成為世界之「光」,此畫亦表達「順從」的誓約。

昆丁.馬西斯〈醜陋的公爵夫人〉

若要從國家畫廊展出作品中,選出zui「醜」代表,肯定非這幅畫莫屬。畫中婦人不僅缺少理應在「藝術」之中見到的「美」,反倒以「醜」的化身登場,其實並非實際存在的人物。根據研究推知,昆丁.馬西斯(Quentin Massys,1466~1530年) 是看著達文西筆下奇形怪狀的臉孔草圖7獲得靈感完成此畫。當然,達文西並非真的找來長成這樣的女性當模特兒,而是以「有如怪物」之人為對象自創而成。

馬西斯 與伊拉斯謨交情匪淺,他從其著作《愚神禮讚》出現的愚昧古怪人物獲得靈感,創作了這幅畫。伊拉斯謨出生於荷蘭,是研究希臘古典文學與聖經的人文學者。儘管他認同天主教教會需要改革,但並未否定或反對教會,因此和馬丁路德有過爭辯。《愚神禮讚》描述了諷刺當時的內容,並以辛辣口吻批判低俗哲學家與神學家的無謂爭論、教皇等神職人員的偽善。

馬西斯出生於比利時安特衛普,承襲精巧細膩的法蘭德斯畫派風格。他去了義大利之後,為將當地先進藝術引進法蘭德斯,扮演了重要的角色。

畫中的「醜陋女人」「年事已高」,卻身穿不符年齡、袒露胸脯的義大利風格洋裝。為了硬擠出在歲月摧殘下宛如乾癟橘子皮的胸部,導致皺紋一覽無遺。雖說是人類,但她的人中部位與扁鼻反倒更像猴子。渾身歲月痕跡的老婦不願輕易向年齡低頭,頭戴德國風格的帽子凝視著某處。從服裝、帽子到布料的皺褶、黑底帽子上的紋路、胸針,乃至手上的戒指、手指頭與指甲,均承襲了法蘭德斯傳統畫風,十分精緻細膩。這位醜陋的老婦人,後來也成了1865年《愛麗絲夢遊仙境》初版插畫中「醜陋的公爵夫人」的原型。

作者資料

金榮淑

高麗大學西班牙語系畢業,曾服務於智利駐韓大使館與玻利維亞大使館。大學時以業餘身分參加管弦樂團,熱愛古典與爵士音樂。邁入不惑之年時,由於對繪畫的熱情,進入梨花女子大學研究所攻讀藝術史,致力於寫出任何人都能輕鬆了解的藝術趣味故事。

著作包括:《手上美術館2:奧塞美術館必看的100幅畫》、《手上美術館3:倫敦國家美術館必看的100幅畫》、《羅浮宮與奧塞美術館名畫漫步之旅》、《佛羅倫斯藝術漫步》、《荷蘭/比利時美術館漫步之旅》、《現代藝術家的無禮抵抗》、《畫作漫談》、《在畫中遇見耶穌》、《巴黎布洛瓦》、《熱愛自然的畫家們》(合著)等。此外,作者也專為孩童寫了《看完這本書就想去美術館》、《在美術館閱讀希臘神話》、《在美術館閱讀西洋藝術史》等書。

基本資料

作者:金榮淑

譯者:簡郁璇

出版社:商業周刊

出版日期:2017-05-04

ISBN:9789869468046

規格:平裝 / 全彩 / 216頁 / 15cm×23cm

用户评价

这本书的排版和导览设计,无疑是它最大的亮点之一。我过去买过不少美术馆指南,很多都堆砌了过多的文字,读起来索然无味,但这本书似乎走的是一条更注重阅读体验的路线。我猜想,它可能采用了分章节、主题式导览的方式,比如划分出“文艺复兴的辉煌”、“巴洛克的戏剧张力”、“印象派的光影魔术”等板块。这样一来,即使是对美术史不太熟悉的读者,也能循着清晰的脉络进行学习,而不是被上百幅画作的信息淹没。最吸引我的是“手上美术馆”这个概念,这意味着作者在文字叙述上会非常注重“可携带性”和“即时性”,也许会在关键点配上小提示,告诉你这幅画的“必看之处”或“隐藏的彩蛋”。我特别想知道,对于那些看似平淡的肖像画,作者是如何挖掘出人物背后的故事和社会地位的,毕竟每一张脸背后,都可能藏着一部微缩的历史剧。如果这本书能成功地将学术深度与大众趣味完美结合,那它绝对是值得我反复翻阅的“精神食粮”。

评分这本《预订 手上美术馆3:倫敦國家美術館必看的100幅画》简直是为我这种对西方艺术史充满好奇,但又苦于无法亲临伦敦国家美术馆的“云旅游”爱好者量身打造的!光是看到“必看的100幅画”这个标题,我就知道这绝不是一本普通的画册,而是经过精心筛选和提炼的精华集。我尤其期待它在解析那些耳熟能详的大师作品时,能提供一些不同于教科书的解读角度。比如,达芬奇那些作品背后的光影处理技巧,或者梵高那些充满激情的笔触是如何传达他复杂心绪的。我希望这本书不只是简单地罗列图片和作者信息,而是能深入挖掘每幅画作诞生的时代背景,当时社会思潮对艺术家的影响,以及这些作品如何引领了后世的艺术潮流。想象一下,在咖啡馆里,捧着这本书,仿佛就能感受到特纳笔下泰晤士河的湿润空气,或是扬·凡·艾克细腻的油画质感,这种沉浸式的体验,是任何线上展览都无法比拟的。这本书的装帧和印刷质量也是我关注的重点,毕竟要看“画”,好的呈现方式是王道,希望它能忠实还原原作的色彩和细节。

评分对于像我这样,对艺术史有着基础了解,但更渴望获得“专业人士洞察”的读者来说,这本书的作者群体或导览者的专业背景至关重要。我希望作者不仅仅是艺术史学家,最好是常年与这些藏品打交道的策展人或研究员,这样才能提供那些“非官方”的、更具生活气息的解读。例如,在介绍伦勃朗的作品时,我期待看到的不是简单的“光影大师”标签,而是深入分析他晚期作品中那种对人性复杂性的深刻洞察,以及他晚年生活困境如何反作用于他的创作。另外,我非常关注书中对于“展厅流线”的模拟,如果这本书能让你感觉像是在美术馆里真实地行走,知道哪些作品是彼此相邻、相互映衬的,那就太棒了。这本书不应该只是静态的图片集合,它应该像一个虚拟的导游,带着你穿梭于不同的展厅,让你理解这100幅杰作是如何在一个宏大空间中共同呼吸、互相对话的。

评分说实话,港台繁体中文出版的艺术书籍,往往在翻译的精准度和用词的考究上有着极高的水准,这一点让我对这本书抱有极大的信心。我经常发现一些简体中文版本在翻译艺术术语时,会显得生硬或不够传神,但繁体中文的文化底蕴,使得一些描述性的语言更具画面感和诗意。我尤其期待书中对色彩和材质的描述——比如,如何用精准的词汇去描绘提香油画中那种饱满的、近乎肉感的颜料堆叠,或是委拉斯凯兹笔下西班牙宫廷那种疏离而华丽的氛围。如果作者能用优美又不失学术严谨的文字,将这些视觉信息转化为读者脑海中的深刻印象,这本书的价值就不仅仅停留在“看图”层面,而是真正达到了“品味”艺术的高度。我设想自己一边喝茶,一边沉浸在这些文字描绘的艺术世界中,感受那种跨越时空的对话。

评分这本书的“购书时机”也很有意思,提到“预订”,这暗示着它可能是一本较新的出版物,或者是在内容上有持续更新的潜力。我希望这本书不仅涵盖了那些被奉为圭臬的经典之作,也能挑选出一些相对小众但极具学术价值或审美趣味的作品进行深度剖析。毕竟,每一位艺术家的创作生涯中,都有一些被低估的“遗珠”。如果这本书能在这100幅画中,巧妙地穿插几幅这样的“黑马”,引导我去重新审视那些名声不那么大的画家,那就更符合我探索艺术全貌的胃口了。此外,我非常好奇,这本书最后是否会有一个关于“如何参观伦敦国家美术馆”的实用建议或地图索引,哪怕只是一个附录性质的补充,对于未来可能有机会去实地朝圣的读者来说,都是极其实用的指引,能让这本书成为一本兼具理论指导和实践参考价值的完美手册。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有