具体描述

内容简介

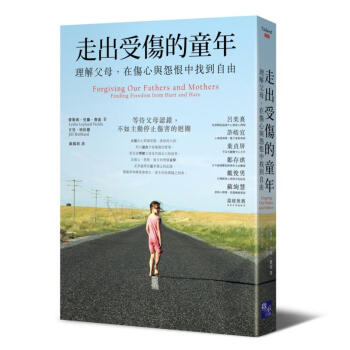

等待父母認錯,不如主動停止傷害的迴圈

在有意、無意之間,父母經常傷害到孩子。有時候,即使是心存善意的父母,也可能造成傷害。這些童年的傷痛不會消失,在長大成人之後,它們依舊會時時影響我們,讓我們無法修復與自己、與他人的關係,甚至可能蔓延到我們的下一代。

許多心靈受苦、在人際關係中受挫的人,並不知道自己內心藏有一個受傷、委屈的孩子。本書將帶領你看見他、療癒他,並且幫助那個受了傷卻從來沒有開口餘地的孩子,說出實情,放他自由。

本書還將探索以下的問題:

?為什麼必須去原諒父母?那能帶來什麼?

?如果是根本不值得原諒的父母,該怎麼辦?

?如何從童年的失落與痛苦解放,讓自己自由?

?實在不想跟父母和解的話,可以只原諒不和解嗎?

?如果一定要原諒,那麼,要如何進行?

本書完整呈現了從受傷、憤怒、理解到原諒的九段歷程。作者將以自身與父親和解的故事以及其他真實案例提供「示範」,並由執業超過25年的臨床心理學家提供「講解」,告訴我們明確的運用方法和功課,引導你走上療癒與重生之旅。

我們沒辦法要求父母認錯,但可以把他們帶來的痛苦與影響從我們身上卸下來,讓受創的記憶歸於平靜,從他們對我們的情緒束縛之中,取回真正的自由。

作者简介

■作者簡介蕾斯莉.里蘭.費爾茲 Leslie Leyland Fields

美國得獎作家、演說家、老師、諮商師、廣受歡迎的廣播節目來賓,也是擁有兩百萬讀者的《今日基督教雜誌》(Christianity Today)特約編輯。目前共有八本著作,主題大多與家庭、親子、自我療癒相關。現與丈夫、六名兒女住在阿拉斯加的科迪亞克島,不時會出海捕魚。

吉兒.哈伯德博士 Jill Hubbard

臨床心理學家,執業超過二十五年,在憂鬱症、藥物上癮、人際關係、個人成長等方面協助個案。她也是「金質獎」(Gold Medal Award)提名作家、廣播節目主持人和電視界名人,她的節目「新生活現場」(New Life Live)以女性觀點處理聽眾在心理、精神方面所關注的事,以和藹可親、富有洞察力的風格而廣受好評。

■譯者簡介

歐陽羽

會提出奇怪問題、曾經夢想飛上太空的大小孩。喜歡閱讀人物傳記和古典文學,跟古人打交道,同時也熱愛自助旅行,單槍匹馬去拜訪陌生的國度,在旅途上看世界、看今人、看自己。目前從事英語教學工作,譯有《情緒發展與EQ教育》一書。

目录

前 言 打開受苦的心,走向自由第一章 逃出自己的故事

第二章 勇於承認:說出父母犯下的錯

第三章 我們共同背負的債:看見父母的故事

第四章 不可原諒的人,不肯原諒的人

第五章 原諒之心從何而來

第六章 如果是不值得孝敬的父母……

第七章 最後的時刻:和解與修復

第八章 哀悼之後:療癒記憶,挽救過去

第九章 進入自由之境

用户评价

这本书的标题本身就极具吸引力,它没有回避“伤心”与“怨恨”这两个沉重的情感词汇,反而将其置于一个寻求“自由”的框架内进行讨论,这显示了作者的坦诚与勇气。很多同类书籍往往会急于引导读者走向“宽恕”,但这种跳跃式的情感发展路径,对于那些伤口尚未愈合的人来说,反而是一种压力。我更欣赏这种循序渐进的态度:首先,允许和接纳那些未被处理的痛苦和不公平感;其次,理解这些情绪的根源,将怨恨从一种无差别的攻击性,转化为一种有指向性的、保护自我的界限设定工具。我期待看到作者如何区分“怨恨的牢笼”和“怨恨作为信号灯”的作用。只有真正理解了自己因何感到愤怒,才能有效地将这股能量导向自我赋权,而不是让它继续消耗生命力。这种深度挖掘的路线图,远比那些快速治愈的鸡汤更有价值,因为它尊重了人性的复杂和疗愈过程的漫长。

评分从文案中透露出的哲学底蕴来看,这本书似乎在探讨一个核心议题:我们的“自我叙事”是如何被早期环境塑形的,以及我们如何有机会成为自己故事的“重写者”。我们常常活在父母投射给我们的剧本里——“你总是太敏感”、“你不够好,所以才需要我的关注”。这些定性的话语,会像标签一样贴在我们的自我认知上,形成一种“确认偏误”,即我们只看到、只相信那些能印证“我不够好”的证据。这本书若能提供有效的方法,帮助我们识别并瓦解这些内化的批评声音,将它们剥离出父母的影子,还原成一个客观的、去情感化的“事件记录”,那将是一次巨大的解放。我希望它能提供工具箱,里面装满了“解构”和“重建”的工具,让我们能够有意识地审视:“这是我的感受,还是我被教导应该有的感受?”这种清醒的区分能力,是真正意义上获得精神独立的第一步。

评分这本书的探讨方向,让我联想到自己处理人际关系时遇到的那些绕不开的症结。我一直觉得,成年后的很多不安全感,追根溯源都能扯到早年的某些经历上,但具体是怎么个“扯法”,往往像一团没有解开的毛线球。有些时候,我们似乎在用一种近乎本能的方式重复着过去的情境,无论是选择伴侣,还是在职场中应对权威,总能找到童年模式的影子。这本书的结构和切入点,让我看到了一个全新的视角来审视这些反复出现的困境。它不仅仅是简单地指责“父母的过错”,而是更深入地挖掘了这种“内在脚本”是如何被编写、又是如何持续运作的。我期待它能提供一套实用的工具,帮助我识别出那些潜意识里的自动反应,并学会在不完全依赖外界认可的情况下,建立起坚实的自我价值感。毕竟,我们无法改变过去发生的那些事,但至少有权力决定我们如何带着这份历史继续前行,不再让过去的阴影成为现在幸福的绊脚石。这本书的封面设计和导读语就给人一种沉静而有力量的感觉,仿佛在邀请读者进入一个安全、可以进行深度自我对话的空间,而不是一个充满批判与指责的战场。

评分读完导读后,我有一种强烈的预感,这本书的内容会非常扎实,它不满足于浮于表面的“正念一下”或“原谅一切”的口号式建议。真正影响我们一生的创伤,往往不是那些轰轰烈烈的事件,而是日常生活中细微的、持续的、被忽视的情感需求。比如,一个被过度控制的孩子,长大后可能表现为无法独立做决定,或是对任何形式的管束都感到窒息。这本书似乎正视了这种复杂性,它不是在教我们如何去“爱”一个做错事的父母,而更侧重于教会我们如何构建一个健康的“内在父母”形象,并逐步将外部的控制力量转化为内在的自我关怀和引导。我特别关注其中关于“情感重塑”的部分,希望它能提供具体的步骤,教导我们如何识别出那些在特定情境下被触发的、与童年记忆挂钩的强烈情绪,并用成年人的理智去温柔地“修正”这些不合时宜的应激反应。这才是真正的成长,一种基于自我理解的、持续迭代的生命过程,而不是简单地翻过一页书就完事了。

评分这本书的结构给我一种“深度访谈录”的感觉,它似乎不满足于理论阐述,而是更倾向于通过丰富的案例和细腻的观察,带领读者完成一场沉浸式的内在探索。我个人非常注重实际操作层面的指导,而非空泛的哲学探讨。我希望书中能详细阐述如何与“内在的受害者”进行对话——那个在童年角落里哭泣、需要被看见和确认的小孩。这种自我慈悲(Self-compassion)的练习,不同于传统的自我反思,它要求的是一种无条件的接纳和温暖。如果这本书能够提供一系列结构化的练习,比如如何写信给过去的自己,或者如何在现代关系中实践“无条件的积极关注”,那么它将不仅仅是一本阅读材料,而是一部可以随时翻阅的“急救手册”。对我而言,真正的自由不是摆脱过去,而是能够带着过去,却不再被过去挟持,拥有选择当下反应的权力。这本书的气质,正是指向了这种务实而深刻的自我掌控。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有