具体描述

基本信息

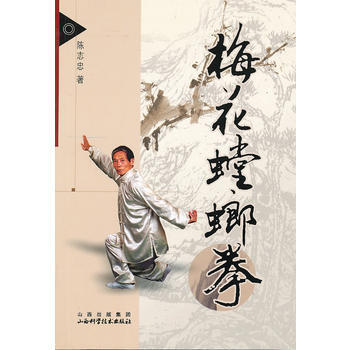

书名:梅花螳螂拳

定价:20.00元

作者:陈志忠

出版社:山西科学技术出版社

出版日期:2011-06-01

ISBN:9787537739245

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:0.322kg

编辑推荐

内容提要

摘要拳,是古人选择螳螂门中主要套路的精华实用动作创编组合而成的精选传统套路。它有着较高的健身和实战价值,集中地体现了螳螂拳的技击特点和精华,故称摘要。据传摘要是螳螂拳第二代传人李秉霄大师所创,或说第三代传人梁学香所创。李秉霄是山东莱阳县小赤山人,他至晚年时摘取“崩捕”、“乱截”、“八肘”(八溱)和其他拳艺中的要招博采而成的,称之六段(路)摘要。而后又有同县人姜化龙、宋子德的师生共同创编一套叫地趟功,后人称之为第七段(路)摘要。摘要历经数代名家和名师的继承和传递,成了螳螂门中特有的稀有精华传统套路,视若珍宝,从不轻易授于他人。

目录

篇 梅花螳螂拳——摘要拳

章 概述

一、摘要拳的内容与结构

二、摘要拳的风格特点

三、劲路与速度

四、劲力与气血关系

第二章 基本功力训练法

一、摘要拳的手型与手法

(一)手型

(二)手法

二、摘要拳的步型与步法

(一)步型

(二)步法

三、摘要拳的腿法与膝法

(一)腿法

(二)膝法

四、摘要拳的功力训练法

(一)上肢的训练法

(二)身躯训练法

(三)下肢训练法

(四)增力训练法

第三章 一至三段摘要拳套路

一、段摘要拳套路

(一)段摘要拳拳谱

(二)段摘要拳动作分解

二、第二段摘要拳套路

(一)第二段摘要拳拳谱

(二)第二段摘要拳动作分解

三、第三段摘要拳套路

(一)第三段摘要拳拳谱

(二)第三段摘要拳动作分解

第二篇 梅花螳螂拳——梅花拐

章 概述

一、梅花拐的内容

二、梅花拐的风格特点

三、梅花拐的部位名称与规格

第二章 梅花拐套路

一、梅花拐歌诀

二、梅花拐拐谱

三、梅花拐动作分解

后记

作者介绍

陈志忠,字颖川,1935年生,江苏淮阴草闸镇人,中国武术协会会员,无锡市武术协会委员。出身武术世家,六岁起随祖父、父亲习练谭腿、查拳,长大后研练螳螂拳、梅花拐、越女剑等拳术器械。深得原南京市武术协会主席、武术家费隐涛老先生悉心指导。

多年来,他致力于中华武术的推广和弘扬事业。上世纪80年代至90年代先后创建无锡市北塘区武术协会(任副会长兼总教练)和锡山市武术协会(任副会长兼总教练),发动了数以千计的爱好者从事武术运动,培养了大批的运动员和教练员。他多次参加江苏省武术观摩交流比赛,均获奖。尤其在1984年江苏省组织的挖掘稀有拳种的活动中献出梅花螳螂摘要拳、梅花拐等拳谱,被列入了《江苏拳械录》,演练的拳术器械也在播出。多年来他对武术事业无私奉献,被载人《中国民间武术家名典》和《中国当代武林名人志》。

文摘

序言

用户评价

这本《梅花螳螂拳》的作者,无疑是个深谙武术精髓的行家。从文字中就能感受到那种沉稳有力的气息,仿佛书页里真的蕴藏着千锤百炼的招式。我尤其欣赏他对基本功的强调,每一个马步、每一个手型,都描绘得细致入微,绝非泛泛而谈。书中对于“劲力”的阐述,更是独到之处,不同于市面上那些只谈花架子的武术书籍,作者深入探讨了如何将身体的重量与爆发力完美结合,形成真正的内劲。读到关于步法的部分时,我甚至能想象出螳螂捕蝉、蓄势待发的那种瞬间启动的感觉。他并没有将武术神秘化,而是用一种近乎科学的严谨态度去解构每一个动作的力学原理,这对于想要真正学习和理解武术的习练者来说,无疑是一笔宝贵的财富。书中对历史渊源的追溯也很有见地,它让读者明白,武术不仅仅是几套招式,更是一种文化和精神的传承。读完后,我感觉对自己的练习方向更加清晰了,不再是盲目地模仿,而是带着思考去体会每一次出拳和闪避背后的真意。

评分说实话,一开始拿到这本书的时候,我还有些疑虑,毕竟“梅花螳螂拳”听起来颇有些老生常谈的味道。然而,翻开之后,立刻就被其中那种清新的叙事风格吸引住了。作者的笔触非常灵动,他似乎拥有将枯燥的套路演示转化为生动场景的能力。比如,他对“听劲”的描述,简直就像是在听一场高手过招的实战录音,空气中仿佛都弥漫着试探与反击的张力。更难得的是,书中穿插了许多前辈高人的轶事和心得,这些小故事不仅仅是点缀,更是对武学哲理的生动注解。它们以一种非常接地气的方式,告诉我们武德的重要性,以及如何在日常生活中去磨砺心性,这对于在现代快节奏生活中寻求内心平静的我们来说,提供了另一种维度的指导。这本书的排版和图解也做得非常考究,摄影师对动作捕捉的精准度值得称赞,每一个定格都能清晰地展示出身体的关键受力点,不像有些书,图画得模糊不清,让人看了白费力气。

评分这本书最让我耳目一新的是它对“虚实转换”这一核心概念的深度挖掘。很多拳谱都会提到虚实,但大多一笔带过,而《梅花螳螂拳》却用了大量的篇幅,结合不同的实战案例来剖析如何做到“一触即发,无处不空”。作者认为,真正的梅花螳螂拳,其精髓在于形神兼备,外形似螳螂的灵敏迅捷,内在却要做到滴水不漏的空灵。他甚至提出了一个非常有趣的观点:以静制动,以柔克刚,这与我们通常理解的“刚猛”的南派拳术有所不同,带来了一种全新的视角。阅读过程中,我多次停下来,反复揣摩那些关于“借力打力”和“卸劲纳力”的段落。作者的语言风格时而如行云流水,时而又像磐石般坚定,这种变化本身就蕴含着武术的辩证法。它不仅仅是一本技术手册,更像是一本引导你如何观察世界、如何与环境互动的哲学指南。这本书的价值,远远超出了武术范畴。

评分从文字的韵律感上来说,这本书简直是一部优美的散文集,而非传统的武术教程。作者叙事时,往往会用一些极富画面感的词汇来描绘那些看似难以捕捉的瞬间——比如“影随形动”、“寸劲如电”。他成功地将梅花螳螂拳那份特有的“小架子,大威力”的精髓,通过文字的力量传递给了屏幕前的我。在描述“手眼身法步”的配合时,作者的遣词造句极其精准,没有一个多余的字,却能将复杂的协调性要求描述得清晰易懂。我最喜欢的是他对“心法”的阐述,他认为梅花螳螂拳的最高境界,是“形无定形,意无定意”,这已经上升到了一种禅思的层面,提醒习武者要保持开放的心态,不受既有招式的束缚。这本书的阅读体验是极其愉悦且富有启发性的,它不仅教你如何打拳,更教你如何思考拳理,如何将武术的智慧融入到生命的方方面面。这是一部值得反复品味、常读常新的武学经典。

评分老实讲,我是一个对传统武术的现代化解读非常挑剔的读者。市面上很多号称“秘传”的书籍,内容往往空泛且脱离实战需求。然而,《梅花螳螂拳》却做到了理论与实践的完美结合。作者没有沉溺于虚无缥缈的“气功”描述,而是将重点放在了如何通过高效的训练体系来达成实战效果上。他对于“连环劲”的分解教学,简直是教科书级别的示范——如何将一个简单的动作,通过身体的连锁反应,转化为多重打击的组合。我特别赞赏他对训练强度的循序渐进的安排,从最初的基础适应性训练,到中期的爆发力强化,再到后期的持久战术演练,每一步都有明确的目的性和科学依据,完全没有给读者留下“练了白练”的困惑。对于那些希望通过系统训练来提升实战能力的朋友来说,这本书提供的训练蓝图,是真正可以拿来立即执行并看到效果的宝贵资源。它展现了一种务实、高效的武术精神。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有