具体描述

| 图书基本信息 | |

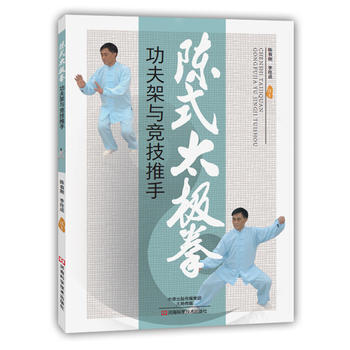

| 图书名称 | 陈式太极拳功夫架与竞技推手 |

| 作者 | 陈有刚,李拴成著 |

| 定价 | 39.80元 |

| 出版社 | 河南科学技术出版社 |

| ISBN | 9787534982422 |

| 出版日期 | 2017-01-01 |

| 字数 | |

| 页码 | |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 本书共分两大部分四个章节。部分全面讲述了老架一路功夫架的特点、健身作用和动作分解及要点。第二部分重点讲述对抗性太极推手的训练方法及技术,这也是广大有志于推手对抗的朋友为关注的部分,所以,这一部分作为了本书的重点。 |

| 作者简介 | |

| 陈有刚:男,国家武术七段,1958年生于河南省温县徐吕村,陈式太极拳第十二代传人。陈有刚七岁随其叔父、陈式太极拳大师陈庆州习练陈式太极拳,深得叔父口传身教。后经陈小旺、陈正雷、王西安等大师分别亲自多方指教,使其全面、深刻、系统的掌握了陈式太极拳的拳理拳法。特别是在竞技性推手训练及跌、拿、走化方面,陈有刚更是出类拔萃、硕果累累、蜚声太极拳坛。李拴成:男,国家武术七段,1949年出生。12岁拜当地名师李万和习“子路八卦拳”,1984年从陈小旺大师、陈正雷大师学习“陈式太极拳”。出版有《子路八卦拳》及《 陈氏太极拳的内气及练习方法》等武术专著及论文。 |

| 目录 | |

| 章 陈式太极拳老架一路功夫架概述...................................24 一、陈式太极拳的源流及传承…………………………………………………………25 二、陈式太极拳老架一路功夫架的特点………………………………………………26 三、陈式太极拳老架一路功夫架的桩功………………………………………………28 第二章 陈式太极拳老架一路功夫架.......................................32 一、陈式太极拳老架一路功夫架动作名称……………………………………………33 二、陈式太极拳老架一路功夫架动作解析……………………………………………34 第三章 陈式太极拳竞技推手的训练方法.................................128 一、基本功训练………………………………………………………………………129 二、素质训练…………………………………………………………………………143 三、竞技技术教学与训练方法………………………………………………………145 第四章 陈式太极拳竞技推手(散手)的主要招法.........................146 一、捋加采……………………………………………………………………………147 二、迎门靠……………………………………………………………………………148 三、大背………………………………………………………………………………150 四、胯背………………………………………………………………………………151 五、挑闪………………………………………………………………………………153 六、过腿摔……………………………………………………………………………154 七、走化(一)………………………………………………………………………156 八、走化(二)………………………………………………………………………157 九、挒劲………………………………………………………………………………159 十、拿腕………………………………………………………………………………160 十一、合步压腕………………………………………………………………………162 附录 陈式太极拳传承表..............................................164 后记................................................................165 |

| 编辑推荐 | |

| 以前我认识的各路英雄好汉,在做出版时多是比较保守的,一是守住“传统”不变,二是守住“*”不露。现如今,很多武术名师在我这里出书已经不是这样二守了,他们更多的是为了推广太极文化而好无保留。陈有刚老师这本书,汇集了他几十年的经验,有学有教,能毫无保留的给大家,纯是出于对太极拳的热爱。小编在此感谢毫无保留的老师们。 |

| 文摘 | |

| |

| 序言 | |

用户评价

这本书的文字,有一种非常朴实而深刻的力量,它没有华丽的辞藻,却能直击人心。作者在谈论竞技推手时,强调“以柔克刚,以静制动”,这让我对推手比赛的理解,不再是单纯的力量对抗,而是智慧与策略的较量。他用“无形之手,化解万钧之力”来形容太极推手的最高境界,这让我对太极推手的奥秘,有了更深刻的认识。我曾经在练习推手时,总是过于依赖自己的力量,试图用蛮力去压制对手,结果往往是适得其反。这本书则引导我将注意力转移到“柔”上,去感知对手的劲力,去寻找对手的破绽。我尝试着在推手时,尽量放松身体,让自己的身体成为一个“柔”的容器,去吸收对手的劲力,然后顺势化解。这个过程,对我来说,是一种全新的体验。我不再是为了发力而练习,而是为了“化力”而练习。我记得有一次,我跟着书中的提示,在推手时,试着去感知对手的来力,然后将那股力引导到我身体的空处,再顺势化解。那一刻,我仿佛感受到,我并没有“发力”,但对手却被我牵动了,他自己的力量反而成了他的负担。这种“无为而无不为”的感受,让我对太极推手的奥秘,有了更深刻的体会。这本书没有给我直接的“技巧”秘籍,而是给了我一个“思维”的转变,一个“意识”的升华。我需要不断地在实践中去摸索,去体会,才能真正掌握其中的真谛。

评分这本书的阅读体验,让我感觉像是在与一位真正的太极大师对话,他没有直接传授招式,而是引导我去体会太极拳的内在精神。作者在阐述功夫架时,强调“形神合一,意念先行”,这让我对功夫架的理解,不再仅仅是身体动作的模仿,而是上升到了精神层面的修炼。他用“意念是导引,形体是载体”来形容功夫架的练习原理,这让我对太极拳的“用意不用力”有了更深的感悟。我曾经练习功夫架时,总是过于关注动作的规范,而忽略了意念的引导。这本书则引导我将注意力转移到意念上,让意念去引导身体的动作,让身体成为意念的载体。我尝试着在练习功夫架时,去体会“意念先行”的感觉,让意念去指挥身体的每一个动作,让身体按照意念的要求去舒展和收缩。这个过程,对我来说,是一种全新的体验。我不再是为了完成每一个动作而练习,而是为了让身体的每一个动作都充满意念而练习。我记得有一次,我跟着书中的提示,在练习“单鞭”时,试着去体会“意念先行”的感觉。我试着让意念先到达目标,然后再让手臂跟着意念的走向去运动。那一刻,我仿佛感受到,我的动作变得更加精准而有力,对手也难以捕捉我的重心。这种体验,让我对功夫架的理解,上升到了一个新的高度。这本书没有给我直接的“动作”秘籍,而是给了我一个“方法”的启示,一个“理念”的引导。我需要不断地在实践中去感悟,去领悟,才能真正掌握其中的精髓。

评分这本书的语言,有一种非常独特的韵味,既有武术的刚劲,又带有哲学的深沉。作者在谈论竞技推手时,强调“知己知彼,百战不殆”,这让我对推手比赛的理解,不再仅仅是力量的较量,而是智慧与技巧的博弈。他用“彼不动,己不动;彼欲动,己先动”来形容推手时机的把握,这让我对推手中的“抢位”、“占先”有了更深的认识。我曾经在练习推手时,总是过于被动,等待对手进攻,结果往往是落于下风。这本书则引导我主动去“占先”,去寻找机会,去掌握比赛的主动权。我尝试着在推手时,去主动地感知对手的动向,去寻找他的破绽,然后抓住时机,发动进攻。这个过程,对我来说,是一种全新的体验。我不再是为了防守而练习,而是为了主动进攻而练习。我记得有一次,我跟着书中的提示,在推手时,试着去感知对手的重心,去寻找他的破绽,然后抓住时机,发动一次“捋挤”。那一刻,我仿佛感受到,我的动作变得更加主动而有力,对手也难以招架。这种体验,让我对竞技推手的理解,上升到了一个新的高度。这本书没有给我直接的“战术”秘籍,而是给了我一个“理念”的指导,一个“意识”的转变。我需要不断地在实践中去运用,去体会,才能真正掌握其中的精髓。

评分这本书的风格,让我联想到古代的兵法,充满了智慧的闪光,却又隐藏着深不可测的奥秘。作者在阐述功夫架时,并不侧重于动作的精细分解,而是强调“身法”与“步法”的内在联系,以及“内劲”的培养。他用“腰为主宰,身如车轮”来形容太极拳的运动规律,这让我对传统太极拳的理解,有了颠覆性的认知。我过去练习太极拳,总是过于注重手臂的动作,而忽略了腰部的协调。这本书则引导我将重心转移到腰部,让腰部带动全身的运动。我尝试着在练习功夫架时,去体会“腰脊乃是车轴”的感觉,让身体的每一个动作都由腰部发出。这个过程,对我来说,是一种全新的体验。我不再是为了完成每一个动作而练习,而是为了让身体的每一个部分都协调一致而练习。我记得有一次,我跟着书中的提示,在练习“进步搬拦捶”时,试着让腰部先转动,带动腿部向前迈进,然后再发力。那一刻,我仿佛感受到,我的动作变得更加流畅而有力,对手也难以捕捉我的重心。这种体验,让我对功夫架的理解,上升到了一个新的高度。这本书没有给我直接的“招式”秘籍,而是给了我一个“原理”的启示,一个“方法”的引导。我需要不断地在实践中去验证,去领悟,才能真正掌握其中的精髓。

评分这本书给我带来的,更多是一种“意境”上的启发,而非“技术”上的指导。作者在描述功夫架的练习时,很少提及具体的动作要领,而是更多地从“神意”、“气感”、“桩功”等方面进行阐述。他强调,功夫架的练习,是为了“养气”、“聚力”,是为了让身体形成一种“涌泉”般的爆发力。我曾经一直以为,功夫架就是一套套的套路动作,只要把它练熟了,就能掌握太极拳的精髓。但这本书,则让我看到了功夫架背后更深层次的含义。它不仅仅是外在的形体运动,更是内在精神的修炼。作者用一些非常诗意的语言,来描绘功夫架练习时的感受,比如“周身一家,气贯四梢”,“丹田鼓荡,腰脊乃是车轴”。这些描述,在我初读时,显得有些晦涩难懂,但随着我不断地回味和思考,我渐渐地体会到了其中的玄妙。我开始尝试着在练习功夫架时,将注意力从动作本身转移到身体的感觉上,去感受呼吸的深浅,去体会劲力的流动,去体会身体的松沉。这个过程,对我来说,是一种全新的体验。我不再是为了完成每一个动作而练习,而是为了体会身体在运动中的变化而练习。我曾经在一次练拳时,尝试着按照书中的提示,去体会“腰脊乃是车轴”的感觉。我试着让腰部放松,让身体像一个车轴一样,带动四肢的运动。那一刻,我仿佛感受到了身体的协调性得到了极大的提升,每一个动作都变得更加流畅而有力。这种体验,让我对功夫架的理解,上升到了一个新的高度。这本书没有给我直接的“招式”秘籍,而是给了我一个“境界”的指引,一个“方向”的启示。我需要不断地在实践中去感悟,去领悟,才能真正达到作者所描述的境界。

评分这本书给我的感觉,就像是一位饱学之士,在娓娓道来他毕生的武学修行。它没有那些花哨的图片和生动的视频,更多的是一种文字的魅力,一种思想的启迪。作者在讲述陈式太极拳的功夫架时,反复强调“圆活”、“变转”的重要性,他用“顺应自然,无处不圆”来形容太极拳的最高境界,这让我对太极拳的“圆”有了更深的理解。我曾经以为,太极拳的“圆”,仅仅是动作上的圆弧,但这本书则让我看到,真正的“圆”,是一种内在的、流动的、全方位的运动状态。我尝试着在练习功夫架时,去体会“圆活”的感觉,让身体的每一个部分都能够顺畅地转动,让劲力在体内自由地流动。这个过程,对我来说,是一种全新的体验。我不再是为了完成每一个动作而练习,而是为了让身体的每一个部分都能够圆活地运动而练习。我记得有一次,我跟着书中的提示,在练习“揽雀尾”时,试着去体会“圆活”的感觉。我试着让腰部先转动,带动手臂的动作,让整个动作都保持圆弧的轨迹。那一刻,我仿佛感受到,我的动作变得更加流畅而连贯,对手也难以捕捉我的重心。这种体验,让我对功夫架的理解,上升到了一个新的高度。这本书没有给我直接的“套路”秘籍,而是给了我一个“方法”的启示,一个“理念”的引导。我需要不断地在实践中去感悟,去领悟,才能真正掌握其中的精髓。

评分这本书给我最大的感受,便是它对“势”的深刻解读。我一直认为,太极拳的精髓在于“力”,在于如何用最小的力去发出最大的效果。但读了这本书,我才恍然大悟,原来“势”才是更为核心的概念。作者反复强调,“懂势,方能懂劲”,“势不对,劲就错”。在我看来,这里的“势”,并非简单的身体姿态,而是一种动态的、充满变化的能量场。它涉及到身体的整体协调、劲力的方向与角度,甚至是对手心理的预判。书中有很多关于“引进落空”、“顺势化解”的论述,这些都让我对推手有了更深的理解。我曾经在练习推手时,总是习惯于用蛮力去对抗,试图通过力量的压制来获得优势,结果往往是两败俱伤,或者被对手轻易化解。而这本书,则引导我将注意力从“对抗”转移到“顺应”,从“用力”转移到“借力”。我尝试着在推手时,去感受对手的劲力,去寻找那个最容易“引进落空”的点,去体会那种“四两拨千斤”的妙处。这个过程,对我来说,既充满挑战,也充满乐趣。我记得有一次,我跟着书中的一些提示,在推手时,试着放松自己的身体,去感受对手的来力,然后将那股力引导到我身体的空处,再顺势化解。那一刻,我仿佛感受到了一种前所未有的流畅感,对手的力量并没有被我“挡住”,而是顺着我的引导,落到了空处,甚至带着对手自身的力量,将他带向了预期的方向。那一瞬间的体会,让我对“势”有了更直观的认识。这本书并没有给我直接的“秘籍”,而是给了我一个思考问题的角度,一个探索的方向。我需要不断地在实践中去体会、去验证,才能真正掌握其中的精髓。它就像一位经验丰富的向导,指引着我在太极武学的丛林中前行,而我需要自己去披荆斩棘,去发现宝藏。

评分阅读这本书,我感觉自己仿佛置身于一个古老的武馆,听着一位饱经沧桑的老拳师,讲述着他对太极拳几十年如一日的感悟。它没有华丽的语言,没有花哨的技巧,更多的是一种朴实无华的哲学思考。作者在谈论推手时,反复强调“听劲”、“化劲”、“发劲”的内在联系,他用“四两拨千斤”来形容推手的最高境界,这让我对太极推手的理解,不再仅仅停留在肢体上的较量,而是上升到了对能量和空间的运用。我曾经在练习推手时,总是过于关注自己的动作,试图通过发力来制服对手,结果往往是适得其反。这本书引导我将注意力转移到“听”上,去感受对手的劲力,去寻找对手的破绽。我尝试着在推手时,尽量放松身体,让自己的身体成为一个“听”的工具,去捕捉对手的每一次细微的变化。这种“听”的过程,对我来说,既是一种挑战,也是一种享受。我记得有一次,我与一位朋友推手,我努力按照书中的提示,去“听”他的劲力。当他试图发力时,我并没有直接去抵挡,而是顺着他的来力,将他的劲力引导到了一个空处。那一刻,我仿佛感觉到,我并没有“发力”,但对手却被我牵动了,他自己的力量反而成了他的负担。这种“无为而无不为”的感受,让我对太极推手的奥秘,有了更深刻的体会。这本书没有给我直接的“秘籍”,而是给了我一个“思维”的转变,一个“意识”的升华。我需要不断地在实践中去摸索,去体会,才能真正掌握其中的真谛。

评分这本书的文字,给我一种极其深邃而古朴的感觉,仿佛是从历史的长河中打捞出来的珍贵遗珠。它没有现代出版物那种醒目的封面设计和精美的排版,甚至连图片的质量,也略显粗糙,但这丝毫不影响其内在的价值。作者在描述推手时,经常会引用一些古典的哲学思想,或者用一些非常形象的比喻,来阐释一些非常抽象的武术原理。比如,他用“无极生太极,太极生两仪”来解释人体的能量运行,用“水往低处流”来比喻顺势而为的劲力。这些比喻对我来说,既是启发,也是挑战。启发在于,我开始从一个全新的角度去理解太极拳,不再仅仅把它当作一套身体的运动,而是把它看作一种宇宙观和人生观的体现。挑战在于,这些抽象的哲学概念,如何转化为我日常练拳和推手时的具体感受,我常常在脑海里一遍遍地构思,试图将那些“无形”的概念“具象化”,但效果总是差强人意。我注意到,作者在书中很少提及具体的“招式”名称,更多的是在强调“劲力”的运用、“意念”的引导和“心境”的调整。这与我过去接触的一些太极拳教材截然不同,后者通常会详细分解每一个动作,并给出详细的要领。这本书则更侧重于“理”,而非“法”。我尝试着在练习时,放下对动作细节的执着,转而关注身体的整体感觉,关注呼吸与动作的协调,关注劲力在体内的流动。然而,这种转变并非一蹴而就,身体的惯性总是让我时不时地回到“死练”的模式。我理解,作者所追求的是一种“活”的太极,一种能够根据对手的变化而随时调整的太极。而这种“活”,需要长期的积累和深刻的体悟。书中的某些段落,读起来颇有禅意,让我联想到佛教中的“放下执念”,在推手时,我也试图做到“不粘不顶”,但往往会在不知不觉中用力过猛,或者过早地放弃。这种“卡住”的感觉,让我明白,我在理解和实践上,还有很长的路要走。

评分初次拿到这本《陈式太极拳功夫架与竞技推手》,我怀揣着一份好奇与期盼,毕竟太极拳的博大精深早已耳闻,而市面上介绍此拳种的书籍也是琳琅满目。然而,当翻开书页,映入眼帘的并非我预期的那种以详尽招式分解、图文并茂讲解的传统武术教材。这本书的叙述方式,更像是一位身经百战的老拳师,在围炉夜话,娓娓道来他多年的练拳心得与对推手技艺的深刻感悟。它没有给我那种“一看就懂,一练就会”的直观帮助,反而像是一扇门,打开了我对太极拳更深层次的思考。作者的语言风格,与其说是教学,不如说是引导,他反复强调的“松”、“沉”、“用意不用力”等概念,在我初读时,显得有些虚无缥缈,难以捉摸。我尝试着去体会,去感应,但身体的僵硬和意识的惯性,总是让我在这份“松”的境地中跌跌撞撞。书中的许多论述,都带着一种哲学式的思辨,比如如何理解“借力打力”,如何做到“无形而有效”,这些都超出了单纯的动作模仿,需要我在精神层面进行大量的内观和实践。我常常一边读,一边在脑海里回溯自己平时练拳时的种种状态,试图将书中的理论与实践相结合,却发现这并非易事。它不像一本工具书,可以直接拿来查阅某个招式的要领,更像是一篇篇关于武学境界的散文,需要我沉下心来,反复咀嚼,才能品出其中的韵味。我曾经试图对照书中的某些片段,去实践我理解中的“粘黏连随”,结果往往是四肢僵硬,动作变形,离作者所描述的“顺势而动,不丢不顶”更是相去甚远。这种反差让我既感到挫败,又更加激发了我探究的兴趣。我意识到,这并非一本“速成”的武术秘籍,它更像是一本引路人,指引我走向更广阔的太极世界,而其中的艰辛与探索,需要我自己一步一个脚印地去完成。它让我明白,太极拳的真谛,并非仅仅在于形体的变化,更在于内心的修炼与对宇宙万物规律的体悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有