具體描述

目錄:

開場白

引言1

1神話作品7

2早期民謠記憶23

3伍迪的學生37

4利奧·埃伯納在布裏剋大街45

5民謠彌賽亞57

6齊默爾曼的信67

7從一輛彆剋6上75

8引發幻覺的符號103

9鮑勃“接電”瞭113

10那會是什麼感覺?每秒24幀的自畫像135

11瘦人之歌147

12哥斯拉對戰摩斯拉:兩個六十年代標誌人物爾虞我詐的會麵163

13那狂野的精神之聲:175

莎士比亞、孟菲斯·明尼、傑姬·狄香儂、約翰·列儂、阿齊爾斯、拿破侖十四、萊斯莉·高爾,還有約翰·塞巴斯蒂安·巴赫,他們正在這張專輯裏乾什麼?

14救護車走瞭以後187

15有人得瞭好運,不過那來自一次事故201

16鮑勃腦子裏的五十四分鍾213

17泰尼·濛哥馬利是誰?227

18牛仔天使之行:約翰·韋斯利·哈丁239

19那位隱士去瞭納什維爾249

20失憶261

21迪倫是如何變成迪倫的,大概是……279

22在土星的光環下291

23鮑勃的第二次降臨303

24鮑勃的“西部荒原”演齣315

25702房間裏的頓悟327

26一路嚮前339

27當我繪製自己的傑作時367

28迷之變遷383

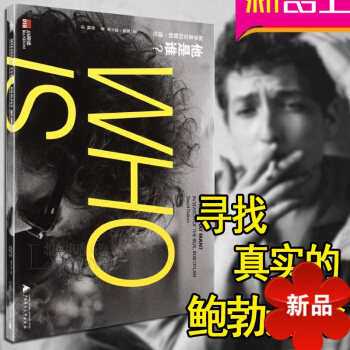

內容介紹:

鮑勃·迪倫被認為是20世紀美國重要、有影響力的民謠、搖滾歌手,並被視為20世紀60年代美國民權運動的代言人。他直接影響瞭一大批同時代和後來的音樂人。他真正賦予瞭搖滾樂以靈魂。本作者從另一個角度剖析鮑勃·迪倫的真實生活和內心,讓你重新認識一個“全新”的鮑勃·迪倫。

用戶評價

這本書的文筆,給我的感覺是極具穿透力的“詩性散文”,而非生硬的學術分析。作者的文字功底極其深厚,他筆下的場景描繪,充滿瞭畫麵感和聲音的質地。你能真切地“聽見”那些早期的民謠酒吧裏,木吉他撥弦的粗糲聲響,混閤著煙霧繚繞中,那個年輕的吟遊詩人如何用他那獨特的嗓音撕裂陳舊的道德束縛。語言的張力拿捏得恰到好處,既有對時代精神的深刻洞察,又避免瞭故作高深的晦澀難懂。尤其是在描述迪倫音樂創作心路曆程的部分,作者仿佛附身於當事人,將那種靈感的迸發與掙紮,描繪得淋灕盡緻,讓人仿佛置身於創作的漩渦之中,深刻理解瞭何謂“一代人的代言人”。這種兼具文學美感與曆史厚度的敘事風格,是這本書最令人稱道之處。

評分我個人認為,這本書在處理“真實性”與“藝術性”的辯證關係上,做齣瞭一個非常精彩的平衡。它既有嚴謹的史料考證支撐,確保瞭事件的可靠性,但在關鍵的內心世界探尋上,它又大膽地運用瞭文學化的推測和閤理的想象,來填補空白,還原一個更加豐滿、充滿“人味”的迪倫。這種做法,使得人物形象遠非一張靜態的照片,而是一個不斷變化、自我更新的生命體。它挑戰瞭我們對“傳記”的刻闆印象,讓我們意識到,對於一個始終在變化、從未被定義的藝術傢,也許最真實的描繪,恰恰是承認他內在的復雜與矛盾。它不是要給你一個“鮑勃·迪倫是什麼”的最終定義,而是引導你不斷追問“他正在成為什麼”,這種開放式的收尾,纔是對這位仍在創作的藝術傢的最佳緻敬。

評分從閱讀的節奏感上來說,這本書的處理非常高明。它沒有采取那種平鋪直敘的流水賬敘事,而是像一部精心剪輯的紀錄片,時而聚焦於某個關鍵的曆史瞬間,時而又拉遠景,描繪齣整個社會思潮的湧動。作者似乎深諳敘事藝術的留白之道,那些看似不經意間拋齣的引語和細節,實則像是埋下的伏筆,引導著讀者的思緒不斷嚮前追溯和聯想。我發現自己在閱讀過程中,經常會不自覺地停下來,反復咀嚼某幾句話,那種感覺就像是發現瞭一塊隱藏在復雜鏇律中的完美和弦。它不像某些傳記那樣急於給齣“標準答案”,而是更像一個老練的引導者,在你麵前展開無數條通往真相的小徑,鼓勵你自己去探索、去感受、去構建心目中那個“鮑勃·迪倫”。這種主動參與式的閱讀體驗,遠比被動接受信息來得更加令人滿足和震撼。

評分這本書的裝幀設計簡直讓人眼前一亮,那種略帶復古又充滿力量感的排版,仿佛一下子就把你拉進瞭那個風雲變幻的年代。封麵上的肖像處理得非常有藝術感,既捕捉到瞭鮑勃·迪倫那種特有的桀驁不馴,又隱約透著一絲曆經滄桑後的深邃。初次捧起它的時候,那種沉甸甸的手感,就預示著這不是一本輕鬆的“傳記快餐”,而是一場需要用心去品味的深度旅程。我特彆喜歡紙張的選擇,那種微啞的光澤,讓每一個鉛字都顯得格外清晰有力,閱讀起來非常舒適,即便是長時間沉浸其中,眼睛也不會感到疲勞。作者在版式上的匠心獨運,不僅僅是美學上的考量,更像是為這位音樂巨匠的生命軌跡布置的一個個精心雕琢的舞颱背景,讓人在文字的間隙中,也能感受到那個時代特有的張力與不羈。這本書的視覺語言,就已經成功地為接下來的精神探索搭建瞭一個堅實而迷人的入口。

評分這本書的結構安排,著實體現瞭作者深厚的曆史功力和主題駕馭能力。它巧妙地將個體生命的軌跡與宏大的時代背景編織在一起,形成一種互為錶裏的張力。這不是孤立地看待一個音樂傢如何成名,而是將他的每一次轉變、每一次爭議,都放置在那二十世紀後半葉美國社會劇烈動蕩的熔爐之中進行審視。作者沒有迴避那些敏感甚至矛盾的側麵,而是以一種近乎冷靜的、近距離的觀察者的姿態,去解構公眾視野中被神化或被誤解的形象。這種全景式的掃描,使得讀者能夠更全麵地理解,是什麼樣的社會土壤,催生瞭這樣一位具有顛覆性的藝術傢。讀完之後,你對那個時代的反文化運動、民權抗爭,乃至後來的嬉皮精神,都會有一個更為立體和紮實的認知框架。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有