具体描述

内容简介

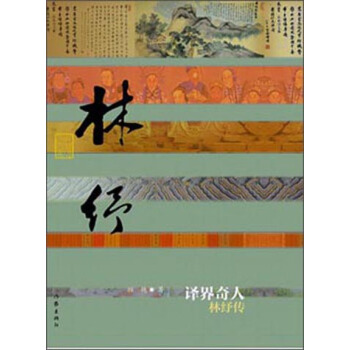

林纾是近代文学家、翻译家,尤以翻译闻名于世,近现代文学巨匠鲁迅、周作人等都曾痴迷于林译小说。林纾之为译界奇人,在于他本人不懂外语,是由合作者口译、他落笔成典雅的文言译文,以小仲马《巴黎茶花女遗事》一炮打响后,一生共译180余部西洋小说,其中许多是世界名著,如狄更斯《大卫·科波菲尔德》、托尔斯泰《恨缕情丝》、塞万提斯《魔侠传》、司各特《撒克逊劫后英雄略》、迪福《鲁滨逊漂流记》等。这些西洋小说向中国民众展示了丰富的西方文化,开拓了人们的视野,也确立了林纾是中国近代文坛开山祖师及译界泰斗的地位。林纾早年是维新派,民国以后对尽废古文不满,虽遭新文化运动很多人物猛烈攻击而不悔。他以翻译为生计,以桐城派古文创作为性命,因其顽固保守,不合时宜,他的贡献和地位并未得到公允的对待。

《译界奇人 林纾传》以林纾生平为线索,用文学笔法讲述了林纾一生的丰富经历,力图还林纾真面目,并还他应得的历史地位。

作者简介

顾艳,女,原名顾志英,1957年12月生于杭州。1980年考入浙江大学中文系,1993年加入中国作家协会,1997年初赴美国伯克莱加州大学和夏威夷大学做访问学者。1999年被评为浙江1949年至1999年当代作家“五十杰”之一。1989年诗集《火的雕像》获杭州市第三届文学奖,1993年短篇小说《黄莺小唱》获浙江省1988年至1992年优秀作品奖,1998年中篇小说《无家可归》获浙江省1993年至1997年优秀作品奖,长篇小说《疼痛的飞翔》获2003年第二届中国女性文学(入围)奖等。2009年至2012年在美国斯坦福大学访学、演讲和生活。已出版著作27部,代表作有《夜上海》《辛亥风云》等。现为杭州师范大学教授。目录

引言 林纾——多彩多姿的一生第一章 寒门中的童年(1852—1866)

第二章 别处一个世界(1867—1869)

第三章 贫病交迫(1870—1873)

第四章 初为人父(1874—1876)

第五章 义侠狂人中举(1877—1882)

第六章 礼部不第(1883—1893)

第七章 维新思想和诗歌(1894—1898)

第八章 客居杭州(1899—1901)

第九章 希望之乡(1902—1908)

第十章 巨变与惊恐(1909—1911)

第十一章 共和之局(1912—1913)

第十二章 耆旧与遗老(1914—1915)

第十三章 宣南烟云楼(1916—1917)

第十四章 遭遇人生滑铁卢(1918—1919)

第十五章 孤寂者的超然(1920—1921)

第十六章 好名之心(1922—1923)

第十七章 终结与肇始(1924年)

尾声

附录一 林纾年表

附录二 主要参考文献

后记 林纾:一个孤寂的老人

前言/序言

用户评价

这本书的魅力在于它的“烟火气”与“书卷气”达到了完美的平衡。作者似乎用了极大的耐心去搜集那些鲜为人知的细节,使得林纾的形象丰满得如同一个邻家智者,而非高高在上的历史符号。我特别欣赏作者那种冷静的叙事姿态,它让读者自己去思考和判断,而不是被动接受单一的评价。读到一些关键转折点时,我甚至能感受到作者笔下流露出的那种对时代命运的深深喟叹。这本书的行文流畅得如同溪水,但水面之下却是暗流涌动,充满着思想的碰撞。对于想了解近代中国知识分子精神世界的人来说,这本书无疑是一份极其宝贵的精神遗产,它读起来毫不费力,但回味起来却需要费一番功夫。

评分说实话,我很少对一部非虚构作品产生如此强烈的“共情”。这本书的叙事视角非常巧妙,它没有将林纾塑造成一个完美的圣人,而是将他置于人性的多面性之中去展现。作者在处理一些敏感的历史议题时,展现出了极高的情商和学识深度,既不回避矛盾,也不做无谓的批判。我尤其喜欢其中对林纾与同时代文人交往细节的描绘,那些片段充满了那个时代特有的机锋和温情。这本书的阅读体验是沉浸式的,仿佛作者是一位高明的导游,带领我们穿梭于历史的迷宫,每一个转角都有新的发现。它不仅是一部传记,更是一份对那个特定历史时期文化生态的精妙速写,值得反复品味和珍藏。

评分我得说,这本书的装帧和排版都透露出一种典雅的气质,但真正的惊喜在于其内容的骨架与血肉。它成功地避开了传统传记文学中常见的“脸谱化”处理,林纾在我眼前活了起来,带着他的喜怒哀乐、他的争议与伟大。作者对文学现象的分析视角非常独特,不是简单地赞颂或贬低,而是将其置于更宏大的文化背景下进行审视。比如,书中对于林纾翻译策略中那些巧妙的“本土化”处理的剖析,简直是教科书级别的分析。我感觉自己仿佛跟随作者的导引,在浩瀚的文本海洋中进行了一次精彩的考古挖掘。这本书的阅读体验是多层次的,初读感叹其故事性,再读则能品味出其中蕴含的学术功力与人文关怀。

评分这本书实在太引人入胜了!我原本以为这只是讲述一个老派文人如何翻译故事的流水账,没想到作者的笔触竟然如此细腻、立体。它不仅仅是对林纾生平的梳理,更像是一场穿越时空的对话。我能清晰地感受到那个时代知识分子在传统与变革夹缝中的挣扎与彷徨。作者对史料的考据非常扎实,每一个细节都仿佛经过了反复打磨,让人不得不信服。特别是关于林纾与西方文学初次碰撞时那种既敬畏又带着批判的复杂情感的描绘,简直是神来之笔。阅读过程中,我多次停下来,去回味那些精妙的比喻和深刻的洞察。这本书让我重新审视了“翻译”这个行为的重量,它远不止是文字的转换,更是一种文化的交融与再造。这本书的深度和广度,足以让任何对近代文学史感兴趣的读者沉醉其中,感受那份历史的厚重与人性的光辉。

评分读完这部作品,我有一种醍醐灌顶的感觉。这本书的叙事节奏掌控得非常好,时而磅礴大气,描绘时代洪流的变迁,时而又聚焦于某个微小的瞬间,刻画人物内心最隐秘的波澜。作者的文笔老辣而富有张力,没有丝毫的拖沓或晦涩,即便对于非专业人士来说,阅读起来也毫无障碍,反而能从中汲取到一种知识的愉悦感。最让我震撼的是,作者似乎拥有洞察人心的能力,将林纾那种矛盾的性格——既是传统儒家士大夫的坚守者,又是海纳百川的吸收者——刻画得入木三分,真实得让人心疼。这本书的价值,绝不仅仅停留在传记层面,它提供了一个绝佳的窗口,让我们得以一窥中国近代文化转型时期知识精英群体的精神图谱。我强烈推荐给所有热爱深度阅读和探寻历史脉络的朋友们。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![儒学与中国古代散文(套装上下册) [Confucianism in Ancient Chinese Prose] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12306176/5a816871N06fd86a8.jpg)