具体描述

内容简介

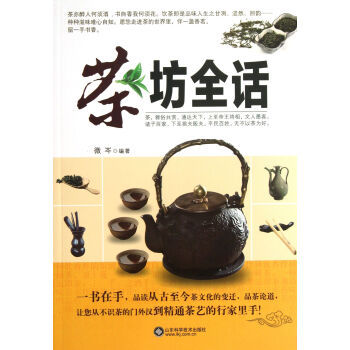

茶席艺术是因茶而生的。茶,是一种能够慰藉人类心灵的逸品。茶文化的审美品格是至高的。茶,是一种可供无限审美的载体。而这种美,要通过茶文化艺术得以呈现。茶席艺术正是茶文化重要的表现形式。《茶席艺术》首次把茶席提升为独立艺术,创新提出“第八类艺术”概念,也是作者潘城十年教学、研究、创作成果的集中呈现。书中上百幅茶席精美图片,让创意撞击灵魂,是一本充满时代性与经典性,具备可操作性的茶席宝典,是茶席领域美丽的收获。

《茶席艺术》受到茶人的喜爱。

作者简介

潘城,浙江嘉兴人。汉语国际推广茶文化传播基地副秘书长,浙汀农林大学茶文化学院副系主任,杭州中围茶都品牌促进会副秘书长,茶空间设计师、茶艺术策展人、作家。师承茶文化学者、第五届茅盾文学奖得主王旭烽教授,致力于茶文学艺术研究、茶文化艺术呈现以及茶文化国际传播。曾主创大型茶文化舞台艺术呈现《中国茶谣》,执行导演大型茶文化话剧《六羡歌》等。赴意大利、塞尔维亚、俄罗斯等多国进行茶文化讲学与交流。内页插图

精彩书评

★茶席是饮茶艺术的境界,潘城的《茶席艺术》把它复活了!——茶界泰斗姚国坤

★比如我们的一个家庭空问,总是先想到要有一张床可以安放身躯的,那么我们的灵魂也是要有一个栖息之处的。茶席艺术,应该是灵魂歇脚的去处吧!

——茅盾文学奖得主、著名茶文化学者王旭烽

★茶席艺术可说是华夏文化中特有的生活趣味与空间美学在茶上的一个发展。潘城先生在这方面用心做了广泛的收罗、分析及历史追索,给出了一个相当全面的呈现。

——台湾著名茶人、紫藤庐创始人周渝

★二十多年来我一直讲茶席,中式太硬,日式太枯,中西合璧才生动。此书的出版,如我所愿,令我看到了茶席的新格局。

——新加坡著名茶人、留香茶艺创始人李自强

目录

总序序:为谁设席

绪论:第八类艺术

第一章 茶席艺术概论

第一节 何谓茶席

第二节 茶席是独立艺术

第二章 茶席的历史

第一节 唐代茶席

第二节 宋代茶席

第三节 明代茶席

第四节 清代茶席

第五节 当代茶席

第三章 各国茶席

第一节 中国茶席

第二节 日本茶席

第三节 韩国茶席

第四节 英国茶席

第五节 俄罗斯茶席

第六节 东南亚茶席

第七节 西亚茶席

第八节 欧洲茶席

第九节 非洲茶席

第十节 美洲茶席

第十一节 大洋洲茶席

第四章 构成茶席的要素

第一节 茶品

第二节 茶器

第三节 铺垫

第四节 挂画

第五节 插花

第六节 焚香

第七节 摆件

第八节 茶食

第九节 背景

第十节 茶人

第五章 茶席的设计语言

第一节 茶席的平面构成

第二节 茶席的色彩构成

第三节 茶席的立体构成

第四节 茶席与各种设计艺术的关联

第六章 茶席的主题及表现

第一节 茶席的主题

第二节 茶席文案撰写

第三节 茶席通过茶艺表现

第七章 从茶席到茶空间

第一节 茶席环境

第二节 经典茶空间建筑

第三节 茶空间

第八章 茶席审美

第一节 茶席美的本质与范畴

第二节 茶席艺术的风格与流派

后记

参考文献

前言/序言

读完这部手稿,不由自主地想起了壁炉,一幅温馨的家庭图画就展现在眼前。那些围绕着火炉抱团取暖,陶醉在生活深处的人们,同样也会围绕着茶席,沉浸在茶汤的迷人芬芳之中。然后我们会往深处发问:茶席究竟为谁而设?茶席在空间里,究竟有着什么样的意义呢?本书作者潘城,为此做了一番叙述,从茶席的概念、历史、元素、流派,直至审美,一路梳理,给了我们一个有关茶席面面观的环绕场景,启发我们思考,这样的艺术空间,为什么会诞生在东方?为什么同样的无酒精饮料,咖啡和可可却不曾框架出独特的席面艺术呢?

茶,原本是人类生活中最大众最普通的饮料了,专门为它辟出空间构成审美关系,是从生活自身开始的。我们发现,中国人关于日常生活的高度艺术化,总会体现在衣食住行的最基本需求上的。从前我们睡觉的床,千功百功;我们吃的饭菜,妙不可言;我们修的园林,美不胜收;我们绣的华衣,巧夺天工;中国人只要能够活下去,便立刻把生活的艺术化作自己的生命实践。茶席,自然也在这过程中,从功能走向审美,并在数千年的流布中,在世界诸多国家呈现出自己的面貌来。

用户评价

这本书的行文风格非常独特,有一种老派文人的韵味,但又不显得陈旧晦涩。它的语言是流动的、富有诗意的,读起来像是在聆听一位智者娓娓道来。不像有些专业书籍那样充满了生硬的术语,这本书更多地运用了比喻和联想,将那些看似高深的茶道意境,用非常生活化且充满画面感的词汇表达出来。比如描述水汽升腾时,作者会用上“雾锁青山”的比喻,瞬间就将读者带入到那个清幽的环境之中。这种雅俗共赏的叙事方式,使得即便是初次接触茶道文化的新手,也能轻松地跟上作者的思路,并且在阅读过程中感受到一种由内而外的平静。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,从封面到内页的排版,都透露出一种沉静而考究的美学。我尤其喜欢它对手工纸张的选择,那种略带纹理的触感,让翻阅的过程本身就成为一种享受。里头的插图和版式设计,那种留白的处理方式,简直是点睛之笔,让人在阅读文字信息的同时,眼睛也能得到很好的休息。它不像有些书籍那样堆砌信息,而是非常有层次地引导读者去感受内容。比如,介绍不同茶具的历史沿革时,配图的选择极为精妙,既有写实的描摹,也有意境的渲染,读起来一点都不枯燥,反而充满了画面感。整体来看,这本书在视觉表达上达到了一个非常高的水准,对于喜爱精致生活和美学设计的人来说,它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品。即使是对茶文化不甚了解的人,也会被它细腻的工艺和优雅的风格所吸引。

评分这本书的实用性同样值得称赞,它并非只停留在理论层面,而是提供了许多可操作性的指导。让我印象深刻的是其中关于“季节性茶席”的章节,作者非常细致地分析了春夏秋冬,乃至二十四节气中,如何根据气候和物候来调整茶具的选择、花卉的点缀以及香气的运用。这不仅仅是简单的季节更替,而是对天地人合一的深刻理解。书中给出的建议非常具体,例如在初春如何使用嫩绿色的器皿来呼应新生的气息,或者在深秋时节,应选择带有厚重质感的陶器以抵御寒意。这些细节的处理,体现了作者对生活美学的极致追求,也为我们日常生活中增添一份仪式感提供了切实可行的蓝图。

评分我必须承认,这本书在内容深度上给了我一个不小的惊喜。我原本以为这只是一本浅尝辄止的“茶事”入门读物,但深入阅读后发现,作者对茶席的理解已经超越了单纯的器物摆放或流程讲解。它探讨了茶席背后的哲学思想,比如“和、敬、清、寂”在现代生活中的投射与实践。作者引经据典,将中国古典美学,如宋代的点茶风尚、文人的雅集精神,巧妙地融入到当代茶席的构建之中。特别是关于“器”与“境”关系的论述,非常发人深省,它提醒我们,布置茶席不仅仅是服务于饮茶,更是为了营造一种与自然、与自我对话的空间。这种深层次的思考,让这本书的价值大大提升,它不再是教人“如何做”,而是引导人“为何做”和“如何体会”。

评分坦率地说,这本书在市场同类题材中,绝对算得上是佼佼者。它的编辑团队显然在内容筛选和结构编排上花费了巨大的心血。我特别欣赏它对“留白”哲学的运用,不仅体现在版式设计上,更贯穿于内容的组织逻辑中。它不会试图一次性把所有知识点都灌输给你,而是留出足够的空间让读者自己去思考和补充。比如,对于某些茶器的典故,它只做引子,鼓励读者去探索更广阔的文化背景。这种“点到为止”的处理,反而激发了我的求知欲,让我读完合上书本后,仍然能沉浸在对茶与美的联想之中。这是一种高级的阅读体验,让人感觉这本书不是一个知识的终点,而是一段美好探索的起点。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[港台原版] 李鳳山飪養之道/ 李鳳山/商周文化事業股份有限公司 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1117768567/rBEhV1NFBrIIAAAAAAC8tIuklEcAALnSQFMP4EAALzM330.jpg)