具体描述

基本信息

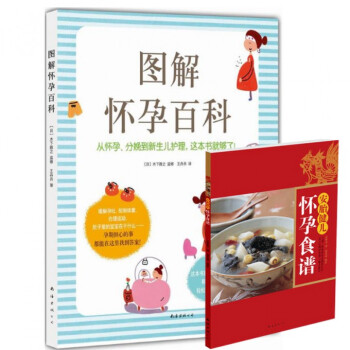

- 商品名称:图解怀孕百科+安胎健儿怀孕食谱

- 作者:译者:王丹丹

- 定价:97.8

- 出版社:南海

- ISBN号:9787544281454

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2016-01-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

哇,这本书简直是我的救星!我最近在看一本关于胎教音乐的专业书籍,内容深入到声波频率对胎儿大脑发育的具体影响,还附带了大量古典音乐的乐谱和科学分析。作者真是个行家,把复杂的声学原理和育儿知识结合得天衣无缝。里面详细介绍了不同时期胎儿听觉系统的发育节点,以及什么时候应该播放哪一类音乐,甚至连播放的音量和时长都有精确的科学依据。阅读下来,感觉自己像是上了大学里一堂高阶的生物声学与早期教育的交叉课程,知识的密度和专业性都非常惊人。我特别喜欢它里面关于“环境声景”的概念,强调的不仅仅是播放音乐,更是整个孕期环境的声波质量对宝宝性格的潜移默化作用。这本书不是那种泛泛而谈的“听听音乐就好”的建议,而是提供了一套可以立即在实践中应用的、有理论支撑的操作指南。我打算严格按照书中的推荐歌单,进行为期四十周的“声音营养”补充计划。这本书的排版也非常精美,配图都是高清的脑电波图和胎儿听觉发展示意图,学术感十足,让人读起来非常信服。

评分我目前在看一本关于全球化背景下母乳喂养实践差异的公共卫生报告集。这本书的学术性非常强,数据量庞大,它对比了发达国家和发展中国家在推广母乳喂养过程中遇到的政策障碍、文化阻力以及基础设施的差异。书中分析了世界卫生组织(WHO)的指南是如何在不同文化土壤中被解释和执行的,涉及了市场营销对母婴营养品的冲击、政府补贴政策的有效性评估等尖锐问题。排版是典型的学术报告风格,图表密集,充满了统计分析和回归模型的结果。这本书的阅读体验更像是在做市场调研或政策分析,它让我对“喂养”这件事有了更广阔的、全球化的视野。比如,某个非洲部落的传统喂养方式在特定卫生条件下比某些西方推广的配方奶粉更健康,这些结论非常发人深省。它让我跳出了“我该怎么喂”的个体困境,开始思考整个社会环境是如何影响喂养选择的,非常有批判性思维的价值。

评分天哪,我最近买了一本极其硬核的、关于胎儿基因编辑伦理与未来监管的哲学讨论集。这本书的内容非常前沿和烧脑,它探讨的是如果未来技术允许我们在胚胎阶段进行精确的基因筛选或编辑,我们该如何划定道德的红线。书中汇集了来自法学、生物伦理学、宗教学等多个领域的顶尖学者的辩论,讨论包括“为减轻痛苦而编辑”与“为增强能力而编辑”之间的灰色地带。每一篇文章都充满了复杂的逻辑推演和对“自然”与“人工干预”界限的深刻反思。阅读这本书就像是参加了一场顶级的国际圆桌会议,需要极高的专注力去跟进那些层层递进的论点和反驳。它让我意识到,即使是现在看似简单的孕期决定,背后都潜藏着巨大的、关于人类未来走向的哲学拷问。这本书的价值不在于提供安慰或实用技巧,而在于拓宽了思维的维度,让人对生命的意义有了更深层次的敬畏和审视。

评分我最近在研究一本专门针对“高龄初产妇的心理韧性与职业平衡”的心理学专著。这本书的切入点非常精准,完全针对我这种兼顾事业发展和初次为人母的群体。它没有过多地讨论身体上的风险,而是深入剖析了心理层面可能出现的焦虑、身份认同危机以及“工作-育儿”冲突的认知重构过程。书中设计了非常详细的自我评估量表和情景模拟练习,比如如何优雅地拒绝不合理的加班要求,如何在伴侣关系中重新定义“支持”的含义等。语言风格非常直接、理性,充满了积极心理学的力量。我特别欣赏它提出的“弹性自我叙事”理论,鼓励我们在身份转变时,不是要“放弃”旧我,而是要将过往的职业成就转化为育儿的优势,比如项目管理能力如何运用到家庭时间规划中。这本书读起来让人感到被理解和赋能,它没有贩卖焦虑,而是提供了一套切实可行的心理工具箱,让我对未来充满信心,准备以一种更成熟、更有策略性的心态迎接宝宝的到来。

评分老实说,我最近沉迷于一本关于古代母职仪式与生育神话的社会人类学著作。这本书的视角非常独特和宏大,它完全跳出了现代医学和营养学的框架,转而探讨人类历史上不同文明如何通过仪式、禁忌和信仰来构建“孕育”这一生命阶段的意义。书中分析了从古埃及到玛雅文明,再到北欧神话中关于生育女神的传说,探讨了生育在社会结构中的核心地位。作者的文笔极其考究,引用了大量的田野调查资料和古籍文献,阅读起来像是在进行一次穿越时空的文化探险。我尤其对其中关于“临产的集体支持系统”那一部分印象深刻,对比现代的许多产房体验,让人深思现代社会中我们失去了什么重要的社群力量。这本书没有提供任何实用的“如何做”的建议,它关注的是“为什么我们如此看待怀孕”,那种深厚的历史积淀和思辨的深度,让人在面对孕期的不确定性时,多了一层文化层面的从容和理解。它让我感觉自己不是一个孤立的个体,而是连接着漫长的人类历史链条中的一环。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有