具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

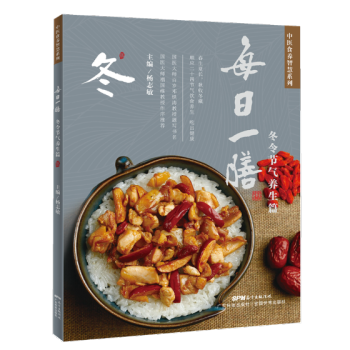

| 商品名称: | 每日一膳:冬令节气养生篇 |

| 作者: | 杨志敏 |

| 定价: | 36.0 |

| 出版社: | 广东科技出版社 |

| 出版日期: | 2017-07-01 |

| ISBN: | 9787535967671 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装-胶订 |

| 开本: | 小16开 |

| 内容简介 | |

《中医食养智慧系列》图书分为春、夏、秋、冬四本,包含了400余种不同的食材和药材,共有365款药膳。或汤,或菜,或粥,或糖水,或茶,尽显中医饮食养生之智慧,中医药膳之精华。 《每日一膳——冬令节气养生篇》顺应冬季立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒6个节气精选岭南*代表性的91款食养药膳。 每一款药膳均配有赏心悦目的精美大图和清晰的步骤图,有详细的材料、制作方法描述,还有口感口味和养生功效分析。实的文字、细致的营养分析以及精美的图片都能给您带来赏心悦目的感受。 |

| 目录 | |

| 编辑 | |

中医食养文化源远流长,她由中华大地特有的地理、气候环境所孕育和培植,具有浓重的中华饮食文化特色。中医食养文化涵盖了中华儿女有关养生实践活动中展开的各种饮食生活的总和,她渗透了传统中医药膳的精髓,是中华食养文化中的智慧之花,在中华民族防病、治病和养生中起到了重要的作用。 国医大师百岁邓铁涛教授为图书题写书名。 国医大师禤国维教授为图书作序。 顺应二十四节气饮食养生 每日一膳,健康吃出来 线上线下联动传播 简体繁体同步出版 |

用户评价

说实话,我之前对养生书都抱着一种“看看就好,真做起来太麻烦”的心态。但《每日一膳:冬令节气养生篇》这本书,彻底改变了我的想法!它没有那种高高在上的说教感,而是像一位亲切的长辈,手把手地教你如何在这个寒冷的冬天,用最简单、最家常的方式呵护自己的身体。书里对每个冬令节气的介绍都非常生动有趣,我仿佛看到了自己过去那些不太懂养生的冬天,总是被寒冷困扰,身体也容易出现各种小毛病。 这本书最让我觉得贴心的是,它提供的食谱都是非常容易上手的。它不会让你去买什么稀奇古怪的食材,也不会让你花上几个小时在厨房里。大部分食材都是我们在菜市场随处可见的,比如大白菜、豆腐、土豆,还有一些常见的肉类和豆制品。而且,书里对于每道菜的烹饪步骤都写得非常详细,甚至连火候的掌握和调味料的用量都给出了建议。我按照书里的方法做了一道“冬季养生炖菜”,里面有豆腐、香菇、白菜和一些根茎类蔬菜,味道鲜美,而且吃完感觉身体暖洋洋的。这本书让我明白,养生真的不难,关键是要找到适合自己的方法,并且持之以恒。《每日一膳:冬令节气养生篇》就是这样一本能够引领你走进健康生活的好书。

评分翻开《每日一膳:冬令节气养生篇》这本书,感觉就像走进了一个充满智慧和温暖的厨房。我一直认为,真正的养生,是融入生活的点滴之中,而不是刻意的去追求某种“秘方”。而这本书,恰恰做到了这一点。它将中国传统节气与饮食养生巧妙地结合,为我们提供了一份份温润滋补、顺应时令的膳食指南。书里对每个节气的特点分析得透彻而形象,让我能够深刻理解为何在这个时候,我们需要调整饮食结构,如何通过食物来滋养身体。 让我尤其喜欢的是,书中提供的食谱不仅仅是为了“吃饱”,更是为了“吃好”、“吃出健康”。它注重食材的天然属性,以及它们之间的搭配是否能够发挥出最佳的养生功效。我尝试了书里关于冬至节气的食谱,比如“暖胃滋补羊肉汤”,它在强调羊肉的温补作用的同时,也搭配了生姜、大葱等辛温之品,能够很好地驱寒暖胃。烹饪过程也非常清晰明了,让我这个平时不怎么下厨的人也能轻松掌握。更重要的是,我能明显感觉到,坚持按照书里的建议饮食后,我的身体在寒冷的天气里变得更加有活力,睡眠质量也有所提高。这本书让我觉得,养生不再是枯燥的理论,而是一场与食物的美妙对话,一次对身体的温柔关怀。

评分这本《每日一膳:冬令节气养生篇》简直是我最近的养生圣经!作为一名朝九晚五的上班族,平时工作忙得团团转,回家就想瘫着,根本没心思研究什么养生食谱。但读了这本书,我才发现原来养生可以这么简单,而且还能这么美味!书里详细介绍了每个冬令节气的特点,比如立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,每个节气都有专属的饮食建议。我特别喜欢它在介绍食谱时,不仅给出了食材和做法,还详细解释了为什么这个食材适合这个节气,它的营养价值和对身体有哪些益处。这一点真的太重要了,让我吃得明白,也吃得安心。 比如,我以前总觉得冬天就应该多吃点肉,炖点汤,但书里就告诉我,虽然要补充能量,但也要注意健脾益气,不能一味地滋腻。它推荐了很多温和滋补的汤品,像排骨藕汤、鸡汤,但又会搭配一些山药、薏米、红枣这些健脾的食材,而不是一味地追求大补。我尝试做了几道,发现味道不仅不输我之前做的,而且吃完身体感觉很舒服,一点也不上火。而且,书里还教我怎么根据自己的体质来选择食材,这一点对我这种对养生知识不多的新手来说,简直是福音。它不是那种照本宣科的书,而是真正地站在读者的角度,把复杂的养生知识变得通俗易懂,而且非常实用。

评分我之前对养生这东西总觉得有点玄乎,像是老年人专用的,或者需要花费大量时间和精力去钻研。直到我偶然间翻到了这本《每日一膳:冬令节气养生篇》,我的看法完全被颠覆了!这本书给我的感觉非常接地气,它没有用晦涩难懂的专业术语,而是用非常朴实的生活化语言,把冬令节气的养生道理讲得明明白白。书里不仅讲了吃什么,还讲了为什么这么吃,以及怎么吃才能更好地吸收。我印象最深刻的是关于“冬藏”的概念,作者用一种非常诗意但又科学的方式解释了冬天应该如何通过饮食来积蓄能量,为来年做好准备。 让我特别惊喜的是,书里提供的食谱不仅仅是“吃”,还充满了生活的美学。每道菜的介绍都会让人联想到温暖的厨房、家人的笑脸,甚至是窗外的雪景。它推荐的食材也都很常见,像是白萝卜、大白菜、冬瓜、各种豆类,这些都是我们日常生活中很容易买到的。作者还鼓励我们自己动手,去感受食材的新鲜度和温度。我试着做了几道书里推荐的菜,比如“萝卜排骨汤”和“糯米红枣粥”,不仅味道非常棒,而且制作过程也很有乐趣。更重要的是,我感觉身体真的有了变化,冬天手脚冰凉的状况得到了改善,精神状态也比以前好了很多。这本书让我觉得,养生原来可以这么简单、这么有情调,而且还充满了家庭的温暖。

评分作为一位有多年养生经验的读者,我必须说,《每日一膳:冬令节气养生篇》这本书给了我耳目一新的感觉。市面上很多养生书籍要么过于理论化,要么食谱单一,要么就是营养成分分析得过于复杂。而这本书,它巧妙地将中国传统养生智慧与现代人快节奏的生活相结合,提供了一套切实可行、易于操作的冬令节气养生方案。书中最让我赞赏的一点是,它没有一味强调“进补”,而是从“平衡”和“顺应自然”的角度出发,引导读者在冬天如何通过饮食来温和调理身体,达到阴阳平衡的状态。 作者在解读每个节气的饮食宜忌时,不仅仅是简单地罗列,而是深入浅出地分析了中医理论中“天人合一”的思想,以及不同节气对人体脏腑功能的影响。比如,它提到大雪节气时,身体容易出现内燥,就需要多吃滋阴润燥的食物,并给出了详细的食谱,包括食材的搭配和烹饪方法。我试着做了其中的几道,比如“百合莲子粥”和“川贝炖雪梨”,发现这些食谱不仅操作简单,而且味道清淡而不失滋味,吃完后确实感觉嗓子舒服了很多,身体也更加舒畅。这本书让我重新认识了冬天的饮食,不再是盲目地追求大鱼大肉,而是学会了如何根据节气的变化,为身体注入恰到好处的能量,让身体在这个寒冷的季节里也能保持活力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有