具体描述

内容介绍

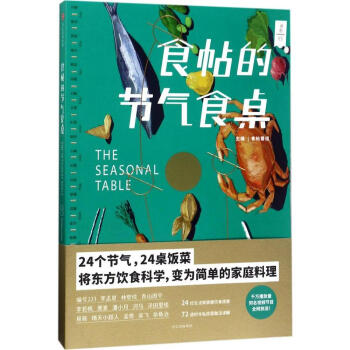

二十四节气不仅被用来指导农事,还被视作“不时不食”的饮食参考。“不时不食”是古老概念,《论语·乡党D十》中已有记载,《黄帝内经·素问》中也说:“司岁备物”,提醒人们应D遵循时令来准备食物与药材。

《诗经·国风·豳风·七月》中有云:“六月食郁及薁,七月亨葵及菽,八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。”六月吃李子和葡萄,七月煮葵和豆。八月开始打红枣,十月下田收稻谷。然后酿成春酒,为主人求长寿。在没有农药化肥、温室大棚的昔日,牢记着岁月与作物生长的节律,吃D季的食物,是再自然不过的事情。先人们早已发现那些自然界中永恒存在的道理,比如春生夏长,秋收冬藏,顺应自然规律生长的植物,才能滋养出zui丰腴的风味。

作者介绍

[料理人]

编号233 / 自由摄影师,旅行生活家,D立出版人和写作者。已出版个人摄影作品集《No.223》,旅行图文集《漂游放荡》 。

李孟夏 / ZS媒体创意人,艺术北京品牌总监。

林壁炫 / 被称作“文坛小可爱”,生于潮汕,现居北京。

青山周平 / 日本建筑师,现居北京,B.L.U.E.建筑设计事务所主持建筑师。

李若帆 / “失物招领”创始人及主理人、工艺展览策划人,著有《装得下生活的器物》一书。

黑麦 / 记者,“黑麦的厨房”餐厅主厨。

潘小月 / 内容主编,曾经营私房菜工作室“山川与湖海”。著有《假如我有一间咖啡馆》《一起来吃早午餐》等美食书籍。

河马 / 本名陈超,因为十分喜欢河马这种动物而自称“河马”,热爱做饭和收集食器。

泽田里绘 / 日本东京人,职业料理人,日本创意菜老师。

周宏翔 / 畅销书作家,代表作《名利场》《我只是敢和别人不一样》等。

易筱 /“观品”茶食店创始人。

晴天小超人 / 美食作家、美食摄影师,著有《花样甜:不用烤箱的76道快手甜点》《一起来吃下午茶》等书。

孟奇 / 广告创意者、导演,2014年与太太创办只贩售白色物品的“好白商店”。

吴飞 /“日常味”主理人,设计师,摄影师。

杂鱼治 / 平面设计师,“鱼治食堂”私厨料理人。

Jackie / 曾任“山川与湖海”餐厅主厨。

ViVi / 运动营养师、健康管理顾问、时尚专栏作者。

Yuanxi / 食物静物造型师、女装设计师。

白昀泽 / 人称老白,漆器手作者,迷恋老器物的收藏者。

李芳园 / “土气店”店主,漆器手作者。

马天天 /“花治”生活植物实验室主理人。

霍萍 /“未满”食物美学品牌创始人,前媒体人。

Jennifer Jia / 曾任Kinfolk杂志中文版创建团队市场总监。

叮叮酱 /“叮叮厨房”主理人,W22 Studio影视工作室创意总监。

弥张 / 美食摄影师。

目录

OPENING 司岁备食

春

立春

雨水

惊蛰

春分

清明

谷雨

常见春季食材

夏

立夏

小满

芒种

夏至

小暑

大暑

常见夏季食材

秋

立秋

处暑

白露

秋分

寒露

霜降

常见秋季食材

冬

立冬

小雪

大雪

冬至

小寒

大寒

常见冬季食材

索引

用户评价

老实说,我通常不太偏爱这种带有强烈地方色彩或文化符号的书籍,总觉得容易流于形式,矫揉造作。但《山河故人录》这本书,却出乎意料地给了我一种沉甸甸的真实感。它没有刻意去渲染所谓的“乡愁”或“传统之美”,而是用一种近乎新闻报道般的冷静和克制,去记录那些正在消逝的民间技艺和生活方式。书中的叙事结构非常独特,作者似乎总是在边缘地带游走,记录那些被主流叙事所遗忘的角落。例如,关于某个偏远山区古老织布工艺的片段,作者用了大量的篇幅去描述布料纤维的纹理、染料的来源,甚至是操作工具上经年累月的磨损痕迹。这种细节的堆砌,非但没有让人觉得冗余,反而构建起了一种强大的“在场感”。我感觉自己不是在阅读文字,而是在现场亲手触摸那些物件,感受那些匠人指尖传来的温度与力量。更难能可贵的是,作者在描述这些文化现象时,始终保持着一种批判性的距离,既不盲目歌颂,也不全盘否定,使得整本书的论述充满了思辨的深度。它迫使我重新审视自己对“进步”与“发展”的理解,非常有启发性。

评分《航海日志:失落的纬度》是一部极为磅礴的作品,其叙事跨度之大,内容之庞杂,令人咋舌。它明显是作者多年心血的结晶,融合了历史考据、地理学知识以及近乎哲学层面的对“未知”的探讨。书中详尽地记录了一次虚拟的探险航行,但其深度远超一般的冒险故事。作者在描写海况时,引用的气象学和海洋生物学的细节精确到令人发指,即便是外行人读来,也能感受到那份对自然力量的敬畏。更吸引我的是,随着航程的深入,叙事重心逐渐从物理空间的探索,转向了船员们心理防线的瓦解与重构。书中对“幽闭恐惧症”、“团队信任危机”以及“对时间感知扭曲”的描绘,极其细致入微,展现了人类在极端环境下的复杂人性。我觉得这本书的伟大之处在于,它成功地用“航海”这一经典母题,探讨了现代人精神世界的迷失与寻找。它不是轻松愉快的读物,需要读者具备一定的耐性和知识储备,但一旦投入,那种被宏大叙事裹挟前行的快感,是其他题材难以比拟的。

评分我拿到《博物馆里的光影游戏》这本书时,原本以为它会是一本枯燥的艺术鉴赏指南,充斥着年代和流派的界定。然而,这本书却完全颠覆了我的预期。作者的视角极其独特,他似乎对艺术品本身并不那么热衷,而是着迷于艺术品如何“被观看”的过程。全书的核心论点似乎围绕着光线、空间布局以及观众心理对一件作品最终意义的塑造。例如,书中用整整一个章节去分析伦勃朗的一幅画作,并不是在分析笔触或象征意义,而是详细推演了当年画廊窗户的设计,以及下午三点阳光照射到画布上时,高光部分是如何瞬间“活”起来的。这种将“环境科学”与“美学解读”相结合的写作方式,非常新颖。读完之后,我走进了最近的艺术馆,发现看画的体验完全变了,我不再只是看画,而是在观察光线如何与墙壁对话,如何与周围的人群互动。这本书的作用,不是让你了解艺术史,而是教会你如何成为一个更敏感、更有参与感的“观看者”。它的洞察力犀利而有趣,完全没有学院派的沉闷感。

评分这本新近读到的书,名为《四季的风物诗》,实在是一本令人心头一暖的作品。作者的笔触细腻得如同春日里拂过田埂的微风,将那些日常生活中容易被我们忽略的物候变化,描绘得栩栩如生。书中不仅仅是简单地罗列了不同季节的景象,更是将人与自然之间的那种微妙的、如同对话般的关系,展现得淋漓尽致。比如书中描述秋日清晨,雾气尚未完全散去时,阳光透过稀疏的树叶洒下的光斑,那种光影的层次感,读来仿佛能真切地感受到空气中微凉的湿气。又比如对某一特定节气中,农作物生长状态的观察,那种带着敬畏与期待的语气,让人不禁反思自己与土地的疏离。我特别欣赏作者对于“时间感”的把握,时间在这里不是线性的流逝,而是一种螺旋上升的循环,每一个节气的更迭,都带来了一种新的开始,而非单纯的结束。阅读的过程中,我常常会放下书本,望向窗外,试图捕捉到文字中所描绘的那些转瞬即逝的自然之美。它不是一本教你如何做某件事的指南,而更像是一面镜子,映照出我们内心深处对宁静与本真的向往。这种由内而外的触动,是近年来阅读体验中难得的清澈与甘甜。

评分这本《城市边缘的呼吸》给我的感受,就像在午后光线昏暗的旧书店里,翻到一本泛黄的诗集。它的语言是极其破碎、跳跃且充满隐喻的。作者似乎不太关心传统的逻辑连贯性,更注重捕捉瞬间的情绪碎片和潜意识的流动。全书的结构更像是意识流的拼贴画,可能前一页还在描绘地铁车厢里乘客疲惫的侧脸,下一页突然就跳跃到了某个高层建筑顶端,对星空发出的无声喟叹。这种阅读体验是挑战性的,需要读者投入极大的心力去重新搭建意义的桥梁。我个人认为,这本书更像是一种情绪的载体,而不是信息的传递工具。它成功地捕捉了现代都市人那种既被庞大体系包裹,又极度孤立的矛盾状态。书中一些关于“噪音污染”与“个人空间”的段落描写尤其到位,那种被无孔不入的现代文明声浪挤压到喘不过气来的压抑感,被作者用一种近乎精准的声学描述表达了出来。读完之后,我需要很长一段时间才能从那种弥散在文字里的疏离感中抽离出来,它留下的不是清晰的结论,而是一种长久萦绕心头的低频振动。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有