具体描述

产品特色

内容简介

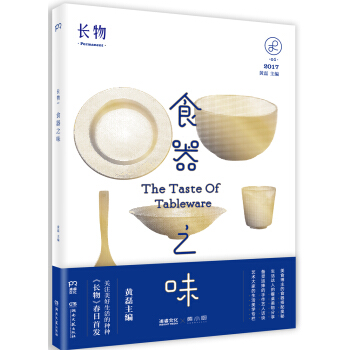

《长物01:食器之味》关注餐桌上的日常美学——美好的食器让食物有更好的呈现方式,更让饮食这一重要的生活事务更具美感。主要内容包括——识器:从三百万年前出发,追踪觅迹,寻找中国食器功用和审美的历史演进;

藏器:食器收集达人打开自家橱柜,与你分享来自五洲四洋的私藏美器;

日用:让食物看起来更美味的食器搭配宝典,让日常生活更有韵味;

造物:专访中外手作艺人,探讨食器内凝聚的创造美学和生活哲学。

作者简介

黄磊,当了很多年演员、很多年北京电影学院的老师,多年前也曾是歌手,唱过一些到了现在自己还是挺喜欢的歌,演过不少让一些人难忘的戏。至今还在演,还在讲,仍然精力无限,无限好奇,无限地热爱着工作,热爱着朋友和家人,还有美食,认为它们就是人生之中能让人感觉活得质地丰满、滋味美妙的一些存在。2015年将爱好变成创业,创立生活方式品牌“黄小厨”,“黄小厨”致力于发现有关美食、美器、美好厨房、美好生活的一切美意,用爱心订制幸福厨房的美好日常。

[作者介绍]

⊙毛晓雯,文字工作者,曾出版独著作品《唐诗风物志:唐人的世俗生活》,以及合著作品《唐诗的唯美主义:写给时代的情书》《纳兰容若词传》等。

⊙河马,“河马食堂”主人,生活家,食器收藏家。为了衬托食器的美,总要认真研究怎样的料理才配得上它们。

⊙丹丹朱,传统媒体资深记者,拥有数万粉丝的自媒体人,kol,美食书作家,日本北欧食器美学推广者,生活方式、生活态度研究者。食器和生活方式公众号:丹丹朱的青年厨房。

⊙Zulu,本名曲炜。杂货店“荃二”的主理人之一,前媒体从业人员,2016年开始以Freelancer的身份独立工作。旅日多年,至今仍以一年10次以上的频率往返两地。

⊙邱觅,出生于景德镇陶瓷世家。2008年赴日留学,曾就职于东京涩谷GALERIEAZUR画廊,并前往日本各陶瓷产地进行长期调研。

⊙田螺姑娘,本名陈宇慧。现为全职美食作家,和三联书店合作出版了关于生活方式的书籍《日出之食》。

……

目录

⊙ Prelude 前奏:生活的滋味⊙ Clue线索

食器进化史

食器即礼仪(青铜时代)

金樽清酒,玉盘珍馐(唐)

满酌青瓷杯,醉卧白石枕(宋)

走向雍容的时代(元明清)

⊙Daily 日用

再有名的食器,不断被使用才有意义

与器物一起成长

北欧的中古器之味

我只是想和器物们永久相处

中古厨房里的旧食光

皿之味 日本古窑之旅

在日本“淘器”

一只碟,一个碗,一口锅

餐桌上的的日用艺术

寻找随时间流逝依然历久弥新的食器

相看两不厌的食器

最适合自己生活的器物

老物新用的古董食器

形而下为器

美物抵心的手作

器是人与人交流的媒介

发现器物,发现自己

⊙Creator造物

三谷龙二·生活的轮廓

老白、方圆夫妇·漆器的无限可能

用户评价

这本书就像一本精心烹制的佳肴,虽然我还没能一饱口福,但光是目录和书名就足以勾起我无限的食欲。 “食器之味”——这个名字就充满了诗意和想象力,让人忍不住去联想那些承载着食物的器皿,它们不仅仅是冰冷的物件,更是温度、情感和故事的载体。 我常常在品尝一道菜肴时,会被它的摆盘所吸引,那精心挑选的碗碟,那恰到好处的器皿搭配,仿佛能瞬间提升食物的灵魂。 我想象着这本书里会详细介绍不同材质的食器,比如温润的陶瓷,古朴的陶土,晶莹的玻璃,甚至是带着岁月痕迹的金属。 它们在不同的文化背景下,承载着怎样独特的烹饪理念和饮食习惯? 书中是否会探讨不同器皿对食物口感和风味的影响? 例如,一款深邃的碗是否能更好地锁住汤汁的温度,让味道更加醇厚? 而一款轻巧的盘子,又是否能衬托出菜肴的精致与色彩? 我特别期待书中能够分享一些关于器物的故事,那些关于工匠的技艺,关于器皿的流转,关于它在餐桌上见证过的无数个温馨的瞬间。 这本书,不仅仅是关于餐具,更像是关于一种生活态度,一种对美的追求,一种对日常的尊重。 我迫不及待地想翻开它,让我的感官在字里行间得到一次盛大的宴会。

评分我最近留意到一本新书,书名叫《长物01:食器之味》。尽管我还没来得及细读,但这个书名本身就充满了引人入胜的魅力。它不像一本枯燥的说明书,反而像是一首对生活品味的温柔颂歌。我脑海中立刻浮现出那些精致的手工器皿,它们不仅仅是用来装食物的工具,更像是艺术品,是匠人精神的结晶。我猜想,这本书可能会带我们穿越时空,去探寻不同文化背景下食器所蕴含的故事。或许会介绍那些历史悠久的陶瓷工艺,那些代代相传的器物制作技法,以及它们是如何融入人们的日常生活,成为家庭记忆的一部分。我特别好奇,书中是否会分享一些关于“器为食服务”的哲学思考。比如,如何根据食物的特性来选择最合适的食器,才能最大程度地激发食物的原味和美感?又或者,书中是否会收录一些名家设计的食器,并解析它们的设计理念和艺术价值?这本书似乎在提醒我们,在追求味蕾享受的同时,也不要忽视了视觉和触觉带来的愉悦。它让我对“食器”这个原本被我忽略的元素,产生了浓厚的兴趣。

评分《长物01:食器之味》这个书名,就像一声悠远的呼唤,勾起了我对未知领域的好奇心。我尚未翻阅,但凭着这个名字,我的思绪已经开始翩翩起舞。我设想,这不仅仅是一本关于餐具的书,更像是一本关于生活美学的手册。它或许会带我走进那些古老的窑厂,去感受泥土在高温中蜕变成精美的陶瓷时的温度;或许会让我驻足于那些琳琅满目的食器商店,去欣赏每一件器皿独一无二的纹理和光泽。我想象书中会详细阐述,为何同一道菜肴,用不同的器皿盛放,会呈现出截然不同的感受。它是否会揭示,那些看似简单的碗碟,是如何通过形状、大小、材质甚至是颜色的细微差异,来影响我们的食欲和对味道的感知?我甚至可以想象,书中会包含一些关于食器保养和收藏的实用建议,让我们学会如何珍视这些承载着时光与匠心的小物件。这本书,在我心中已经勾勒出一幅关于“器”与“味”的画卷,一幅充满细节和情趣的生活画卷。

评分我最近偶然看到一本叫做《长物01:食器之味》的书,虽然我还没有深入阅读,但它给我的第一印象是如此的令人神往。想象一下,平日里我们只关注食物本身的美味,却往往忽略了盛放食物的容器。这本书的名字仿佛一把钥匙,打开了我对“食器”这一概念的新认知。我想,这本书很可能不仅仅是罗列各种碗盘勺叉的图鉴,而是会带我们走进食器背后的世界。它或许会讲述不同时期、不同地域的食器演变史,让我们了解在历史的长河中,人类是如何随着时间和文化的发展,不断演进和创新餐具的。我甚至可以想象,书中会有一章专门讲述那些经典器皿的设计哲学,比如东方文化的含蓄内敛,西方文化的庄重典雅,它们是如何体现在食器上的?又或者,它会深入探讨不同材质的食器,如瓷器、陶器、金属、木制品等,在盛放不同食物时所能带来的细微差别,甚至是它们对人体健康和环保的潜在影响。这本书给我的感觉,就像是邀请我去参加一场关于“器物之美”的深度对话,让我从一个全新的角度去审视和品味我每天接触到的餐具。

评分这本书的名字《长物01:食器之味》着实吸引了我,尽管我还未有机会阅读,但光是书名就让我对它充满了期待。它给我的感觉,不是一本简单介绍餐具的工具书,而是一次关于“吃”的更深层次的探索。我猜测,它会带领我们超越食物本身,去关注那些盛装着食物的载体。或许书中会从历史的维度,讲述不同文明中食器是如何演变的,例如,古代中国人为何偏爱碗,而西方人更倾向于盘子?这种差异背后又蕴含着怎样的文化和社会背景?我甚至可以想象,书中会深入到器物的材质,探讨不同的材质,如青瓷、白瓷、珐琅、不锈钢等,它们各自有哪些独特的质感和特性,又适合搭配什么样的食材?书中是否还会穿插一些关于食器与情感的联结,比如,奶奶家的老碗,或是婚礼上定制的餐具,这些器物又承载着怎样的回忆和情感?这本书,在我看来,更像是一本关于“器物之魂”的读物,它邀请我们去发现,那些隐藏在日常生活中的美学和智慧。

评分一下子败了44本,期待会好看

评分搞活动,半价,太棒了。

评分黄磊的书必入。

评分黄磊的书必入。

评分不错。价格实惠,速度很快。送货上门,

评分不错。价格实惠,速度很快。送货上门,

评分不错,看起来内容很有趣

评分好

评分包装完好,书是原版,很满意。书还没有看完。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![一学就会的124种冰淇淋布丁(超值版) [Tasty Food] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11741272/55c2bd56N0ff1a4b8.jpg)