具体描述

基本信息

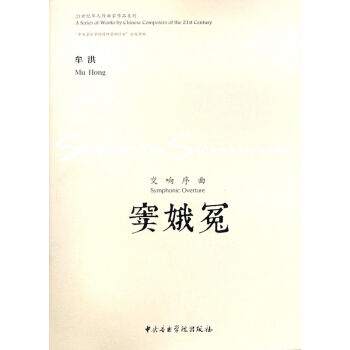

- 商品名称:窦娥冤(交响序曲)/21世纪华人作曲家作品系列

- 作者:牟洪

- 定价:40

- 出版社:中央音乐学院

- ISBN号:9787810968232

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-08-01

- 印刷时间:2017-08-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 页数:66

用户评价

总的来说,这是一部在“二十一世纪华人作曲家”这一宏大背景下,展现出鲜明个体声音的作品。它成功地架起了一座桥梁,连接着西方交响乐的传统形制与华人音乐文化中对意境、对内在精神世界的独特体悟。听完之后,我最大的感受是“厚重感”与“现代感”的完美融合。这种厚重并非指音响的简单堆积,而是指其思想内涵的深度和历史厚度感。它没有刻意去迎合流行的审美趣味,而是坚定地走在一条探索严肃音乐可能性的道路上。这部作品的价值不仅在于其音乐本体的创新,更在于它为我们提供了一个观察当代华人音乐家如何在全球化的文化语境下,保持自我身份认同并进行高水平艺术实践的绝佳样本。它值得被更多专业的乐团和观众深入研究与聆听。

评分这部作品在情绪的铺陈上,显得尤为细腻且层次分明,它不像某些交响曲那样直白地宣泄情感,而是像一位老练的剧作家,懂得如何通过环境的渲染和潜藏的动机来构建情感的张力。我感觉作者在处理情绪的爆发点时,采用了“克制的美学”,即通过漫长的、几乎静止的铺垫,使得最终那几次强烈的冲突显得更加震撼人心。那些低沉的大提琴与低音提琴的反复低吟,构建了一种挥之不去的宿命感,像是一种无法逃脱的重力,紧紧地拉扯着听者的心绪。而当高潮来临时,作曲家并没有让所有声部一哄而上,而是通过精妙的音区划分,让尖锐的铜管组仿佛从迷雾中被强行拉扯出来,直面听者,这种视觉化的听觉冲击力是极强的。它成功地营造了一种从幽暗到光明,再到最终回归沉寂的完整情感轨迹。

评分这次聆听体验,更像是一次关于时间与空间感知的哲学探讨。乐曲的结构设计异常精巧,它并非采用传统意义上的线性发展,而是通过不断的主题碎片化、重组与变奏,营造出一种循环往复又不断衍生的独特时间观。有时候,音乐仿佛在原地打转,但当你仔细分辨时,会发现每一次“循环”的背后,都有着极其细微的色彩变化或配器上的推敲,这使得听众必须保持高度专注,才能捕捉到那些转瞬即逝的微妙差异。这种处理方式非常具有现代性,它挑战了听众习惯的叙事逻辑。我仿佛置身于一个巨大的万花筒前,每一次转动,映照出的都是同一主题在不同光线下折射出的复杂面貌。尤其是结尾的处理,它没有给出任何明确的“终结感”,反而让声音在一种近乎透明的、极弱的泛音中逐渐消散,留给听者的,是无尽的悬念和对“未完成”的深思,这种开放式的结局处理,极具艺术张力。

评分从技法层面来看,这位作曲家的“语言”无疑是成熟且富有辨识度的。他的和声语言既吸收了晚期浪漫主义的饱满,又融入了适度的现代不协和音,但这种不协和绝非为了追求怪异,而是服务于表达的需要。有几处段落,我清晰地听到了对某些西方现代主义作曲家手法的借鉴,但关键在于,这些“借鉴”被非常本土化地消化了,没有流于模仿。例如,他对节奏的掌控,时而精准严谨如德彪西的复调处理,时而又带着一种自由的、东方韵味的弹性,这种弹性在强烈的节拍冲击下,反而产生了一种奇特的平衡感。整部作品展现出极高的作曲技术水准,那些复杂的对位技巧被处理得干净利落,没有丝毫的拖泥带水,显示出作曲家对乐器性能的深刻理解以及对复杂结构驾驭的自信。这绝非初学者的习作,而是一个深思熟虑的艺术宣言。

评分这部作品的音响世界着实引人入胜,开篇那宏大的和声织体,仿佛一瞬间将人拉入了一个波澜壮阔的历史场景之中。作曲家对于管弦乐队的驾驭能力令人惊叹,木管组的对位线条如同精密的丝线,穿梭在铜管组厚重的色彩之间,营造出一种既紧张又充满张力的戏剧氛围。特别是在中段,那段由弦乐组奏出的、极富歌唱性的主题,旋律线悠长而富有韧性,仿佛在低语着某种古老的悲怆,但其底层的律动却从未停歇,暗示着某种不可抗拒的力量正在酝酿。我个人尤其欣赏作曲家在配器上对“交响”二字的深刻理解,他并非简单地堆砌音响,而是让每一种乐器都在特定的情境下发挥出其独特的色彩潜力,如同一个技艺精湛的画家,深谙色彩的搭配与层次的营造。听完全曲,脑海中浮现的不仅仅是音符的排列组合,更像是一幅流动的、充满古典主义精神的音画,体现了当代华人作曲家在继承传统交响乐语汇基础上的大胆创新与探索,这种对宏大叙事的追求,在当今乐坛中实属难得。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有