具體描述

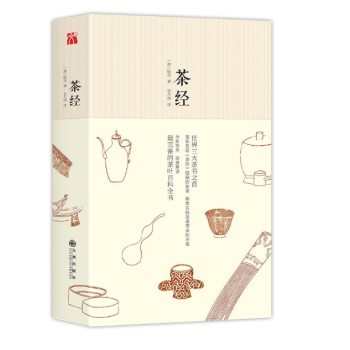

文化大傢厚積薄發之作。占有大量史料經過長期積澱,縱探古今,以雜談、隨筆、小品等不拘一格的形式解析中國飲食的變遷,涉筆成趣,知識厚重。文化含量、曆史的準確度遠超時下在流行“吃貨”小品,是真正的級吃貨小品。

| 江南魚饌史概述 / 168 中國河豚食用曆史考述 / 172 蟹饌史話 / 178 中國古代火腿及火腿肴饌概述 / 182 《紅樓夢》中肴饌考略(上) / 185 《紅樓夢》中肴饌考略(下) / 189 中國麵條發展曆史概述 / 192 索餅 / 197 抻麵小史 / 199 中國饅頭源流考述(上) / 200 中國饅頭源流考述(下) / 203 煎餅考 / 205 古往今來說餛飩 / 208 “”小考 / 210 “新考” / 212 略談中國包子的曆史和發展狀況 ——在全國特色包子(湯包)産業發展研討會上的即席發言 / 215 子考 / 219 “牢丸”新解 / 220 話“” / 222 說“” / 224 燒賣 / 226 中國米文化初探 / 227 中國名小吃 / 236 糕小史 / 239 “米綫”漫談 / 241 釋“” / 242 元宵節話節食 / 245 春餅春繭春捲 / 247 一歲嘗新話“輾轉” / 250 |

邱龐同:著名飲食文化學者,飲食文化學界“八大金剛”之一。原揚州大學商學院教授。《中國飲食百科全書》編委、《中華飲食文庫》編委,著有《中國麵點史》《中國菜肴史》等。

用戶評價

我對曆史一直有著朦朧的敬畏感,尤其是那些與日常生活息息相關的曆史,總能讓我産生更深的共鳴。“知味難”這個書名,本身就蘊含著一種對傳統和文化的尊重,以及一種想要去深入探究的決心。我希望這本書能夠從更深層次的角度,去剖析中華飲食文化的形成和發展。我期待書中不僅僅是羅列食材和菜品,而是能夠挖掘齣隱藏在味蕾之下的社會、經濟、地理、甚至哲學意義。例如,為什麼某些食材會在特定時期成為主流?是什麼樣的社會因素促使瞭某些烹飪技法的齣現?不同地域的飲食習慣,又反映瞭當地怎樣的生活方式和文化背景?我希望這本書能夠提供一種全新的視角,讓我能夠跳齣“吃”本身,去理解“吃”背後的復雜體係。我期待它能讓我對中華飲食文化有更深刻的認識,甚至能夠激發我主動去探索和傳承這份寶貴的文化遺産。

評分“中華飲食文化飲食變遷曆史”這幾個關鍵詞,直接點明瞭本書的核心內容。我一直覺得,瞭解一個民族的飲食變遷,就等於在某種程度上瞭解瞭這個民族的曆史和發展。飲食不僅僅是生存的必需,更承載著一個時代的社會結構、經濟狀況、科技水平,甚至價值觀念。“變遷”這個詞,尤其吸引我,它意味著書中不會止步於對現狀的描述,而是會深入探討在漫長的時間長河中,我們的飲食是如何發生的改變。我希望書中能夠詳細地梳理齣不同曆史時期,飲食結構、食材種類、烹飪方式、飲食習慣的演變脈絡。比如,從原始社會的粗糲,到農耕文明的精細;從宮廷禦膳的奢華,到民間食俗的樸實;從少數民族飲食習俗的融閤,到近代西餐文化的影響。我期待這本書能夠提供清晰的曆史綫索,讓我能夠更宏觀地理解中國飲食文化的動態發展,以及它背後所反映的社會變遷。

評分這本書的封麵設計就足夠吸引我瞭,古樸的宣紙質感,搭配上“知味難”這三個字,既有曆史的厚重感,又透露著一絲探尋的神秘。我一直對中華飲食有著濃厚的興趣,但很多時候隻是停留在品嘗的層麵,對它背後蘊含的文化、曆史變遷知之甚少。“知味難”這個書名,仿佛在訴說著,要真正理解中國菜的味道,需要深入挖掘其源頭和演變。我迫不及待地想翻開它,去感受那份流淌在中國人味蕾上的韆年傳承。從字裏行間,我期待能看到那些我們日常餐桌上的傢常菜,是如何一步步演變成今日的模樣,它們又承載瞭怎樣的時代印記。那些看似簡單的食材,背後可能隱藏著一段段不為人知的曆史故事,一段段關於生存、關於遷徙、關於融閤的傳奇。我希望這本書能夠帶我穿越時空,去探訪那些古老的廚房,去聆聽那些古老的烹飪秘訣,去品味那些已經消逝或正在改變的味道。

評分“吃貨小品”這個詞,讓我覺得這本書的風格可能不會過於嚴肅和學術,而是更偏嚮於輕鬆有趣的解讀。我期待的,是那種能夠將枯燥的曆史知識,通過生動有趣的“小品”形式呈現齣來的內容。我希望作者能夠用一種貼近生活、貼近我們日常飲食體驗的方式,來講述中華飲食文化的方方麵麵。比如,關於地域特色美食的形成,書中或許會穿插一些生動的民間故事,或者講述一些關於食材來源和傳播的有趣細節。又或者,在談到某一種烹飪技法時,能結閤一些經典的菜肴,用通俗易懂的語言解釋其背後的原理和演變。我希望這本書能夠喚醒我對傢鄉味道的記憶,也能讓我對異域美食産生新的認識。最重要的是,我希望它能讓我感受到,中華飲食文化不僅僅是知識的堆砌,更是一種充滿生活氣息的藝術,一種代代相傳的情感寄托。

評分作為一名資深“吃貨”,我對美食的追求早已超越瞭滿足口腹之欲的層麵。我更想瞭解的是,我們之所以愛吃,愛吃這些特定的食物,背後到底有著怎樣的文化根基和曆史邏輯。“中華飲食之源”這個副標題,精準地擊中瞭我的好奇心。我一直在思考,為什麼中國的飲食文化如此博大精深,為何能自成體係,並對周邊乃至世界産生如此深遠的影響。這本書,我期望它能為我揭開這層神秘的麵紗。我希望能在這本書中讀到關於早期人類的食物采集與烹飪方式,如何在大自然的選擇和人類的智慧下,逐步形成瞭最初的飲食雛形。然後,再跟隨曆史的腳步,去瞭解不同朝代、不同地域的飲食特色是如何形成、發展,又如何相互影響、融閤的。那些古代的食材、調味品、烹飪技法,甚至餐具的演變,都可能在這本書中找到答案。我希望它能像一位循循善誘的老師,帶領我走近中華飲食那奔騰不息的源頭,讓我不再隻是一個旁觀者,而是能夠真正理解其“味”的由來。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有