具体描述

产品特色

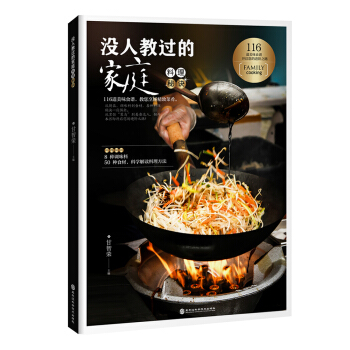

内容简介

精简而切重要点的解说文字,搭配料理精美的成品图片,让您随着本书轻松做出一道道家庭好料理!让每一个喜爱美食的人垂涎欲滴,迫不及待地想去尝试制作,好好品尝一番。同时,也阐释了正统享用家庭料理的方式、运用菜肴的多样变化性及视觉呈現的美感等,是一本实用的现代家庭烹饪指南。

作者简介

甘智荣从事烹饪工作多年,专业造诣深厚,精通粤、川、鲁、湘、赣、闽等诸多菜系美食的烹调,擅长冷热菜制作、食品雕刻、面点工艺。

被多家大型酒店聘任为策划师和技术顾问,担任多所大中专院校烹饪讲师,创办智荣厨艺网(www.zhirongcook.com),并长年开设家常菜、家庭厨艺、食品雕刻、厨师进修等各类长短期培训及远程教学课程。多年来,培养专业人才成果显著。

内页插图

目录

用户评价

这本书最让我印象深刻的,是它探讨了“为什么我们的家常菜吃不出饭店的味道”这个终极哲学问题。作者认为,大部分的差异不在于火候的差异(虽然火候也很重要),而在于“前置处理”和“收尾提味”这两块的缺失。它花了大量篇幅讲解如何正确地给肉类“打底”——不仅仅是腌制,而是关于如何利用酶和酸性物质在分子层面改变肉的质地。而在收尾部分,它详细区分了“关火后焖”和“离火后淋油”对菜品光泽和香气残留的不同影响。通过这些深入浅出的讲解,我明白了,很多时候我们把菜做砸了,不是因为我们做错了某个步骤,而是我们遗漏了那些“看起来不重要,但决定成败”的关键三分钟。读完这本书,我感觉自己终于拿到了通往“味道进阶”的钥匙,它不再是孤立的食谱集,而是一套完整的、可复制的烹饪思维体系,极大地提升了我对日常三餐的掌控感和愉悦度。

评分我是一个对食材来源和健康非常关注的读者,很多传统食谱为了追求“浓油赤酱”的效果,往往用油用盐非常夸张。这本书在这一点上给了我一个惊喜,它在不牺牲风味的前提下,教会了我如何巧妙地“减负”。作者非常巧妙地运用了香料和酸味来进行风味的提升,而不是单纯依赖大量的油脂来包裹住食材。比如,它分享了一个用柠檬皮屑和少许醋来“提亮”红烧肉味道的方法,让原本厚重的味道变得轻盈起来,吃完之后也不会觉得腻口。这种思路的转变,让我意识到“好吃”和“健康”并不是对立面。书中也穿插了一些关于食材保鲜的小知识,比如如何正确冷冻不同种类的蔬菜,以保持它们在回锅时的口感,这部分内容让我减少了许多不必要的食物浪费。它教会了我如何用智慧去弥补食材本身可能存在的不足,而不是一味地用高热量去掩盖。

评分这本《没人教过的家庭料理秘诀》简直是厨房新手的救星,我刚开始学做饭的时候,面对那些复杂的菜谱简直手足无措,总觉得少点什么。这本书最棒的一点是,它不是那种堆砌了太多花哨技巧的“米其林入门指南”。相反,它非常接地气,讲解了许多我们日常生活中做饭时常遇到的“小陷阱”。比如,为什么我煎的豆腐总是碎掉?为什么炖的肉总是柴柴的?这本书里对火候的掌控、食材处理的细节都有非常直观的图文解析。我特别喜欢它对基础调味品的理解部分,原来我们常用的生抽、老抽、蚝油,在不同的菜系里作用完全不一样。作者没有直接给出“放一勺”这种模糊的指令,而是教你如何根据食材的量和口感偏好去“感觉”调味的分寸。读完前几章,我感觉自己对做饭的信心大大增强了,不再是盲目地照着菜谱操作,而是开始理解“为什么”要这样做。那种豁然开朗的感觉,比单纯学会一道菜要宝贵得多,它真正教会了我如何“思考”烹饪,而不是仅仅“复制”食谱。

评分这本书的装帧和排版设计简直是烹饪书里的一股清流。很多菜谱书为了追求所谓的“艺术感”,把图片弄得色彩饱和度过高,或者文字排得过于紧凑,让人看久了头晕眼花,根本没法在油烟弥漫的厨房里操作。然而,《没人教过的家庭料理秘诀》采用了非常冷静、克制的色调和清晰的字体。每一步的说明都精炼到极致,关键步骤会用粗体标出,并且配有非常写实的,甚至可以说是“粗糙”但极其准确的步骤图。我尤其欣赏作者在描述食材状态时那种精准的用词。比如,描述面糊的浓稠度时,不是说“像酸奶一样”,而是更具象地描述为“提起筷子时,面糊能拉出细线,且线条在下落后缓慢消失”。这种对细节的精确捕捉,对于追求稳定出品的人来说,简直是如获至宝。它体现了一种对读者尊重的态度——把时间留给阅读和实践,而不是去解读模糊的意境。

评分我本来以为这是一本关于“偏门”或“祖传秘方”的书,所以一开始抱着试探的心态翻开的。结果发现,它的核心价值在于对“流程优化”的深刻洞察。现在很多烹饪书都在炫耀食材有多么稀有,或者工具有多么高级,但这本书的理念是:用最常见的工具和食材,做出超越预期的味道。举个例子,关于“如何快速去除蔬菜的涩味”,它提供了一个我从未想过的浸泡方法,效果立竿见影,而且完全不用额外的化学处理。此外,它在讲解每一个菜式时,都会穿插一些“时间管理”的小技巧。比如,在等待肉类腌制入味的时间里,你可以同时处理配菜的切配工作,最大化地利用了等待时间。这对于我们这些平日里忙碌的上班族来说太重要了,能把一小时的准备时间缩短到四十分钟,却不牺牲味道,这才是真正的“秘诀”。这本书更像是一位经验丰富的大厨在你身边,随时给你提供高效的操作建议,让人感觉烹饪不再是体力活,而是一种高效的创作过程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有