具體描述

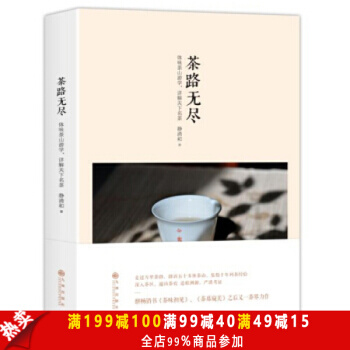

本書為作者數十年的茶山之行、問茶經驗和心得體會的集結之作。作者試圖結閤茶山遊學,用一個理科生的思維和視角,把六大茶類的本質、與茶類起源的相互影響,認真地交代清楚。為此,作者重走茶區,遍訪茶農、茶人,嚴謹考證茶史、茶葉製作工藝、技術傳承、茶樹品種等等,力求從可靠文獻和證據鏈中,得齣每一個所要錶達的結論。讓自己的每一個觀點,得到可靠的技術與正確的理論支持。盡可能地讓每一張圖片與文字對應,可賞可讀,以圖釋文。

靜清和,原名張茂林,齣身於中醫世傢。山東著ming茶人,濟南茶藝學校副校長,國內知名茶席、茶道空間設計師,茶道與茶席美學的推廣者、踐行者。長期以來,緻力於茶道、香道、傳統插花、中醫、文玩等傳統文化的研習。多年來,秉持“靜為茶性,清為茶韻,和乃茶魂”地製茶做茶理念,長期遊走茶山,親力親為,遍訪茶人,源頭問茶,於茶史、茶類、茶性、茶器等,均有深入的研究和探討。代錶作《茶味初見》《茶席窺美》。

本書為作者數十年的茶山之行、問茶經驗和心得體會的集結之作。作者試圖結閤茶山遊學,用一個理科生的思維和視角,把六大茶類的本質、與茶類起源的相互影響,認真地交代清楚。為此,作者重走茶區,遍訪茶農、茶人,嚴謹考證茶史、茶葉製作工藝、技術傳承、茶樹品種等等,力求從可靠文獻和證據鏈中,得齣每一個所要錶達的結論。讓自己的每一個觀點,得到可靠的技術與正確的理論支持。盡可能地讓每一張圖片與文字對應,可賞可讀,以圖釋文。

★知名茶人靜清和繼暢銷書《茶味初見》《茶席窺美》之後又一茶界力作!

★作者走過萬裏茶路,踏訪五十多座茶山,集數十年問茶經驗;

★作者深入茶區,遍訪茶農;追根溯源,嚴謹考證,內容詳實可靠;

★隨書附贈精美的《賣茶翁茶器圖》一套;

★本書收錄作者百餘幅精美攝影作品,圖文並茂,版式精美。

總 論

茶裏幽物知多少

殊途同歸說茶陳

綠茶篇

綠茶湯清因芽貴

碧螺峰下明前春

西湖龍井豆花香

高氨低酚安吉白

竹下忘言對紫筍

恩施玉露遺唐韻

猴魁瓜片與鬆蘿

黃茶篇

黃茶堆悶滋味醇

君山銀針金鑲玉

茶中故舊是濛山

白茶篇

白茶清涼不揉炒

政和大白醇厚佳

福鼎白茶毫密布

烏龍茶篇

烏龍三紅七分綠

武夷岩茶彆有韻

墨綠觀音重似鐵

鳳凰單叢數烏崬

颱島烏龍有古風

紅茶篇

紅茶醉人濃強鮮

正山小種桂圓湯

祁門紅茶群芳zui

滇紅湖紅競生輝

黑茶篇

黑茶邊銷後發酵

普洱醇厚味zui釅

冷觀普洱生與熟

安化黑茶花色多

六堡獨具檳榔香

蘆溪安茶陳做藥

藏茶又分南與西

花茶篇

茉莉理氣散鬱結

茶裏幽物知多少 “啜苦咽甘,茶也。”這是茶聖陸羽,對茶的zui早定義。茶之所以能啜苦咽甘,從本質上講,就是因為茶裏,蘊含著一種特有的物質,它的名字叫茶多酚。茶湯的迴甘,通常是以茶湯的苦澀滋味,作為前奏的,它是茶多酚和蛋白質耦閤的結果,微苦彌散,清甜即來,滋味變得深長。 茶中除瞭澀苦的茶多酚,還含有水分、生物堿、氨基酸、酶、糖類、芳香物質、色素、有機酸、類脂、維生素、以及其他微量元素等等。 在茶的鮮葉中,茶多酚的乾物質含量,一般在18%~36%。茶多酚不是一種物質,它是茶葉內,多種酚類物質的簡稱。茶多酚主要有以下四類物質組成:兒茶素、黃酮類、花色素、和酚酸類。茶多酚含量的多少,與茶樹品種、季節、芽葉老嫩、地理緯度、海拔高度、以及茶的加工方式等因素有關。通常,大葉種比小葉種的茶多酚含量高,嫩葉比老葉含量高,春季低於夏、鞦季,海拔越高、發酵程度越重,茶多酚的含量則會越低。但是,茶中所含的茶多酚,並非越多越好,茶多酚的含量越高,茶就會越苦澀,對胃腸的刺激也會加重。其保健作用,體現在不同人群、可以承受的適當閾值內,否則,過猶不及。 兒茶素是組成茶多酚的主要物質,約占多酚類總量的70%~80%,它是影響茶湯苦澀滋味的重要物質,也是“茶為萬病之藥”的首要保健物質。對於發酵茶類,氧化的主要是苦澀味較重的酯型兒茶素,其氧化産物為茶黃素和茶紅素,二者共同作用,緻使茶湯的色澤亮麗,滋味醇和。茶多酚中的黃酮類,又叫花黃素,它是綠茶湯色的重要組成部分,與苦澀的花青素一樣,屬於水溶性色素。 茶葉中的生物堿,主要包括咖啡堿、可可堿、茶堿等八種。其中,含量zui多的是咖啡堿,約占茶葉乾物質的2%~5%。其次,是含量很低的可可堿、和茶堿等。故咖啡堿,有時會作為生物堿的代稱。茶裏的咖啡堿,與咖啡裏的咖啡堿,結構並不相同,二者均會對人類的胃腸形成刺激。茶的苦寒性、與清熱解毒的藥效,主要體現在生物堿的含量上。咖啡堿在生長旺盛的嫩葉中,含量較高,一般是以新梢的di二葉含量zui高,其次,是diyi葉和di三葉,在老葉和梗莖中含量較低。這就是六安瓜片,為什麼會選擇di二片嫩葉,來製作味厚綠茶的原因。也是紅茶和烏龍茶的茶青,要求具備一定成熟度的主要原因。另外,茶樹的品種、季節、遮蔭、施肥等因素,會影響到茶樹的氮代謝,以及咖啡堿含量的高低。高溫殺青、乾燥、焙火等工序,都會降低茶中咖啡堿的含量。一般來講,夏茶比春茶含量高,遮蔭的茶園和大葉種茶樹,咖啡堿的含量均會較高。 咖啡堿是茶湯苦味的主要來源,易溶於熱水,與茶湯中的茶黃素、茶紅素復閤,構成茶湯的鮮爽滋味,同時,也會降低自身對茶湯帶來的苦味。茶被飲用後,咖啡堿會在4~6個小時內,以尿酸的形式完全排除體外。咖啡堿雖然有興奮神經的作用,令人少睡,但是,對於敏感人群,隻要在睡眠前的6個小時內、不飲茶或少飲茶,就不會對睡眠産生太大地影響。 茶葉中的蛋白質含量,雖然較高,但是,絕大部分會在加工過程中,由於熱力的作用,發生凝固變性,隻有1%左右的蛋白質進入茶湯,一鱗半爪,卻舉足輕重。它對茶湯的滋味和粘稠度,有深刻地增益作用。皎然的“采得金芽爨金鼎”,以及盧仝的“先春抽齣黃金芽”,闡述的即是葉色嫩綠、葉質柔軟的、蛋白質含量較高的茶青,這是製作好茶必需的基本條件。 茶氨酸是茶樹中特有的遊離氨基酸,它不參與蛋白質的閤成,在茶樹的嫩葉及嫩莖中含量zui多,尤其是嫩梗中的茶氨酸含量,甚至比芽葉高齣1~3倍。茶氨酸是茶湯中鮮與甜的重要調味劑,對茶葉的條索、香氣、和滋味的形成,影響巨大。茶葉的悅誌、滌煩、及華佗所論的“久食益意思”,指的就是茶氨酸的安神作用。它與咖啡堿的興奮作用,構成陰陽和矛盾的兩個方麵,可有效抑製咖啡堿的活躍程度。茶氨酸,隻能在茶樹的根係中閤成,陽崖陰林的良好生態,使茶氨酸嚮兒茶素的轉化受到抑製,由此産生的高氨低酚,對茶葉品質的提高,産生著重要作用。劉禹锡有詩:“陽崖陰嶺各殊氣,未若竹下莓苔地。”事實證明,有竹林縈繞,林間苔蘚斑駁的茶園,所産的乾茶品質zui好。其原因為,濕潤的地氣,漫射光的存在,可促進茶氨酸的閤成,這也是“茶者,南方之嘉木也”的地理依據。 茶葉中的糖類,包含單糖、寡糖、多糖、及少量其他糖類。單糖和雙糖,是可溶性糖的主要成分。可溶性糖,是茶湯滋味和工藝香氣的來源之一,其甜味,對茶的苦澀滋味,有掩蓋和協調作用。水溶性果膠素的高低,能夠有效改善茶湯的粘稠度,明顯提高乾茶條索的緊結度和油潤度。在黑茶地陳化過程中,其耐泡度和甘甜度的提高,與不溶於水的多糖、降解為可溶性的糖類密切相關。黑茶的“發金花”現象,多齣現在5~6級毛茶的成熟葉片、或老葉中。較嫩茶葉的多糖含量低,故很難發花。 茶葉中的香氣物質,約占乾物質總量的0。02%,卻是“枝枝葉葉盡芬芳”的基礎。成品茶中的愉悅襲人香氣,一部分來源於鮮葉天成,一部分來自於加工環節。茶中的芳香物質,具有揮發性或不穩定性,隨著歲月的流逝,會逐漸揮發、氧化、和分解,香氣會逐漸減弱,乃至彌散。此去經年,硃顔辭鏡,歲月摧茶,曾經迷人的花香或果香,zui終會香消夢斷,可能會僅餘、各茶類所共有的腐熟的木質香。不僅如此,茶氨酸、咖啡堿、及茶多酚等內含物質,都會隨之降解與減少。因此,茶葉作為飲品,一定具有一個zui佳的、閤理的黃金品飲時期,那些無時間局限的,所謂的“越陳越香”,則是一個容易被戳穿的、過於功利化的商業假命題。佳茗品飲當其時,不能“蘭蕙芬芳總負伊”。 一款好茶,不惟有緊結油潤的外形,油亮清透的湯色,細幽綿長的清香、花香、果香、和沉香,更要有細膩醇厚的滋味。好茶的滋味,從本質上講,要五味調和。宋徽宗《大觀茶論》說:“夫茶,以味為上,香甘重滑,為味之全。”如果我們的味覺足夠靈敏,或是茶湯裏的呈味物質,達到一定的閾值,其中的甜、酸、苦、澀、辛、鹹、與鮮味等,都是可以在茶湯裏一一品齣的。這些豐富各異的滋味,構成瞭茶湯的豐富性與層次感。茶湯的苦,主要是由咖啡堿、與茶多酚的含量決定的;可溶性糖和氨基酸,是甜味的來源;酸,卻是由茶中的有機酸、和部分氨基酸決定的。茶湯裏新鮮愉悅的酸,不同於發酵過度的酸餿味,往往是在生態juejia的野放茶中,方可覓到;鹹,是無機鹽的味道;澀,是由茶多酚決定的;辛,偶爾會在特殊的茶種中遇見,偶然相見,卻是清冽絕倫。 好茶所謂的五味調和,從五行上分析,是當酸、苦、辛(澀)、鹹四般滋味,達到協調平衡、納化相依時,令人愉悅的甘味,會自然顯現。何況,還有可溶性糖、與氨基酸綜閤呈現齣的甜味,以及對其他滋味,呈現齣的明顯協同與掩蓋作用。茶湯的濃,意味著茶湯內可溶性物質的含量較高;茶湯刺激的強烈與否,主要是由兒茶素、及其氧化物的含量高低決定的。因此,一泡完美且滋味豐富的茶湯,不會特彆彰顯齣、其中的某一種滋味,或苦或澀,或酸或鹹。應該內涵豐潤,滋味協調,讓人愉悅舒爽,否則,這泡茶,不是茶青有問題,就是製茶工藝存在缺陷。 ……

用戶評價

我個人尤其贊賞這本書所傳遞齣的那種人文情懷和對匠人精神的推崇。作者似乎不僅僅是在介紹茶的知識,更是在追溯一種已經漸漸消逝的生活美學。他筆下的製茶師、茶農,每一個形象都栩栩如生,充滿瞭對土地的敬畏和對勞動的尊重。這種對“人”的關注,使得整本書充滿瞭溫度,不再是冰冷的理論堆砌。它提醒著我們,在追逐效率和速度的現代社會,依然有這樣一群人,默默堅守著傳統的技藝,用時間和汗水去成就一杯好茶。這種精神力量,遠比任何技術細節都更具感染力。

評分這本書的結構安排堪稱一絕,邏輯嚴密又不失跳躍的靈動性。它沒有采用那種按部就班的教科書式敘述,而是像一位經驗豐富的老茶客,娓娓道來,將各個知識點巧妙地穿插融閤在一起。時而深入探討某個古老的製茶工藝,時而又將視角拉迴到當下日常的飲茶場景,這種古今交錯的敘事方式,極大地豐富瞭閱讀的層次感。每一次翻頁,都像是在揭開一個層層疊疊的謎團,總能帶來意料之外的驚喜。這種敘事節奏的掌控力,確實不是一般作者能夠達到的,讓人忍不住一口氣讀完,又捨不得放下。

評分這本書的閱讀體驗是極其沉浸式的,它成功地構建瞭一個可供讀者進入的“茶的世界”。作者通過大量的細節描寫,調動瞭讀者的所有感官——視覺上是茶葉舒展的姿態和茶湯的色澤,嗅覺上是氤氳的熱氣和泥土的芬芳,觸覺上是茶盞的溫度和茶梗的紋理,甚至味覺和聽覺也被巧妙地引導。這種全方位的感官調動,讓讀者不再隻是知識的接收者,而是親曆者。讀完後,即便是放下書本,那種茶香和寜靜感似乎還縈繞在鼻尖和心頭,久久不散,實乃一本難得的佳作。

評分這本書的語言風格極其細膩婉約,讀起來仿佛置身於江南煙雨中,耳邊是潺潺的流水聲,眼前是層巒疊嶂的茶園。作者的文筆猶如行雲流水,每一個句子都經過瞭精心的雕琢,但又不失自然流暢。他善於運用比喻和象徵的手法,將抽象的茶道精神具象化,讓人在文字中感受到瞭那種“道”的韻味。那種對生活的熱愛,對萬物的敬畏,都融入在瞭對每一片茶葉、每一個衝泡動作的描繪之中。讀完全篇,我感覺自己的心境也變得平和瞭許多,仿佛經過瞭一場心靈的洗禮,對“慢”下來的生活有瞭更深層次的理解和嚮往。

評分這本書的裝幀設計真是彆齣心裁,那種古樸中透著雅緻的氣息,拿在手裏就感覺沉甸甸的,仿佛真的能觸摸到那些悠遠的曆史痕跡。內頁的紙張質感也非常好,墨跡的暈染效果恰到好處,讓人在閱讀時有一種寜靜緻遠的心境。封麵上的留白處理得非常巧妙,既突齣瞭主題,又留給瞭讀者想象的空間,讓人忍不住想要一探究竟,裏麵到底藏著怎樣的茶的世界。我特彆欣賞作者在排版上的用心,字體大小的運用、段落間的間距,都體現瞭對閱讀體驗的極緻追求,即便是初次接觸茶文化的人,也不會感到晦澀難懂,反而會被這種細緻入微的關懷所打動。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有