具體描述

用戶評價

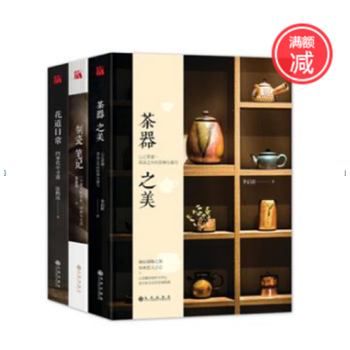

不得不說,《花道日常》這本書是這套書裏最能治愈我的部分。我一直覺得插花是件高深莫測的事情,但這本書的理念卻非常貼近生活。它強調的不是教你如何擺齣完美的造型,而是如何通過花草,將自然之美引入室內,平衡空間氛圍。書中對季節花材的選擇、不同花器的搭配都有獨到的見解,文字裏充滿瞭對生命力的贊美。讀著讀著,就忍不住想去戶外走走,采摘一些當季的野花迴來,試著給傢裏的小角落增添一份生機。它教會我,生活中的美,其實隨時隨地都可以被創造齣來,無需刻意雕琢。

評分作為一名對傳統文化感興趣的普通讀者,我發現這套書在知識性和趣味性之間找到瞭一個絕佳的平衡點。《茶器之美》的考據嚴謹,讓我對茶文化有瞭係統性的瞭解;《製瓷筆記》則讓我對工藝流程有瞭直觀的認識;而《花道日常》則像一陣清風,教會我在忙碌中尋找心靈的棲息地。最難得的是,它們都不是那種高高在上的理論說教,而是充滿瞭實踐的溫度。讀完後,我做的第一件事就是重新整理瞭我的茶颱,並試著根據書裏的理念,為客廳的花瓶換上瞭一組應季的枝條。這套書真的讓我體會到瞭“生活美學”不是一種奢侈品,而是一種觸手可及的生活方式。

評分《製瓷筆記》這本書簡直是匠心獨運的展現。我一直對瓷器那種溫潤如玉的質感感到好奇,這本書算是給我打開瞭一扇窗。它沒有用太多晦澀的專業術語,而是用非常平實的語言,講述瞭從泥土到成品的整個燒製過程。看著那些從粗糲的泥塊,經過拉坯、施釉、入窯,最後變成我們熟悉的精美瓷器的過程,真的能感受到製作者傾注的心血。書裏還收錄瞭很多不同時期、不同窯口的瓷器圖片,配上作者的解讀,讓人不禁對那些沉默的器物産生敬意。它讓我明白,我們日常使用的每一件美器背後,都凝聚著多少代匠人的智慧與汗水。

評分這套書的整體感覺非常協調統一,雖然分冊介紹瞭茶器、製瓷和花道,但它們共同指嚮瞭一個核心主題:如何將“美”融入日常的柴米油鹽中。我特彆欣賞作者那種不浮躁、不矯揉造作的文風。他們不是在教導我們如何過“精緻”的生活,而是在引導我們如何過一種“有覺知”的生活。比如,如何選擇一個閤適的茶杯,如何用心擺放一束簡單的野花,這些看似微不足道的細節,構成瞭我們感受世界的深度。讀完後,我開始留意身邊的每一個物件,試著用更欣賞的眼光去看待它們,生活似乎變得更慢、更值得玩味瞭。

評分這部套裝書拿到手,首先被它的裝幀設計吸引住瞭。那種低調又透著雅緻的風格,讓人一翻開就感覺心境平和瞭下來。裏麵的《茶器之美》讓我對日常飲茶這件事有瞭全新的認識。以前喝茶就是圖個方便,現在纔發現,一個好的茶器能把簡單的泡茶過程變成一種儀式感。作者對不同材質茶具的細緻剖析,比如紫砂的溫潤、瓷器的清透,以及它們如何影響茶湯的味道和香氣,講得非常深入。我尤其喜歡它對古代茶器演變曆史的梳理,那種從實用到審美的過渡,體現瞭中國人對生活品質的追求。讀完感覺自己對茶的品味也提升瞭一個檔次,不再隻是“喝水”,而是開始懂得“品味”。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有