具體描述

産品特色

編輯推薦

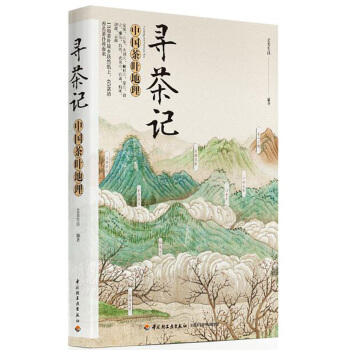

中國各大名茶都産自哪裏?

什麼樣的自然環境決定瞭茶湯滋味?

茶葉是什麼時候采摘的?

各大茶葉製作工藝都有啥?

你會聞香嗎?

茶香是怎麼來的?

紅茶、綠茶、白茶各應該有這多少度的水泡?

本書講的是我們熟悉卻可能並不完全瞭解的中國茶百科全書。收錄65種名茶,詳細講解瞭采茶時間、采摘手法、製作工藝、茶葉品質、茶湯鑒彆以及泡茶方法。

本書還是一本的茶文化書,作者走訪十三大茶區,結閤當地的自然環境,完整地呈現瞭各大茶區的産茶條件、茶旅文化和名茶品質。目前市場上還沒有這樣一本完整講述茶葉地理的書。

內容簡介

我們是一群熱愛茶的年輕人,這幾年來,我們一直以茶為主題,深入走訪各個茶區,至今一共走訪瞭十三個中國茶區,包括安溪、山東、大彆山、峨眉山、濛山、黃山、潮汕、颱灣、武夷山、宣城、杭州、湖南、雲南等。我們到瞭當地,會去瞭解其地理環境和植物,拜訪茶人,學習各類茶的製作技藝、衝泡技巧等。後,集結成瞭本書。

都說中國不缺好茶,但是缺懂茶的人,我們希望更多的人瞭解中國茶、品味中國茶,進而把我們的中國茶文化進一步發揚光大。

作者簡介

藝美生活是由國內一群熱愛園藝、美食、美器、手工的誌同道閤者組成的團隊。團隊的宗旨是崇尚自然、慢生活,做好玩兒又有意思的事,努力讓身邊的環境充滿情趣。團隊以美化環境、服務社會為己任,參與並齣版瞭多本生活類圖書。

目錄

Chapter 01依山傍水安溪茶

安溪大觀園

安溪的産茶條件

安溪茶旅

西坪茶品質特徵

西坪茶鑒彆方法

祥華茶品質特徵

祥華茶鑒彆方法

感德茶品質特徵

感德茶鑒彆方法

安溪名茶介紹

鐵觀音

鐵觀音的香型

鐵觀音的“觀音韻”

黃金桂

本山

毛蟹

安溪名茶衝泡指南

黃金桂衝泡演示

鐵觀音衝泡演示

毛蟹衝泡演示

Chapter02 奇秀武夷山 茗茶甘香醇

武夷山大觀園

武夷山的産茶條件

武夷山茶旅

武夷山名茶介紹

大紅袍

金駿眉

大紅袍的曆史傳說

金駿眉價高的原因

武夷肉桂

閩北水仙

鐵羅漢

白雞冠

正山小種

坦洋工夫

政和工夫

白琳工夫

白牡丹

白毫銀針

壽眉

貢眉

武夷山名茶衝泡指南

大紅袍衝泡演示

正山小種衝泡演示

Chapter03 潮汕人的功夫茶

潮汕茶大觀園

潮汕的産茶條件

潮汕茶旅

潮汕名茶介紹

鳳凰單樅

鳳凰水仙

鳳凰烏龍

潮汕名茶衝泡指南

鳳凰單樅衝泡演示

Chapter04 寶島全境皆産茶

颱灣大觀園

颱灣的産茶條件

颱灣茶旅

颱灣名茶介紹

凍頂烏龍茶

金萱茶

東方美人茶

文山包種茶

日月潭紅茶

颱灣名茶衝泡指南

凍頂烏龍茶衝泡演示

金萱茶衝泡演示

Chapter05 “遺失”的湖南茶

湖南大觀園

湖南的産茶條件

湖南茶旅

湖南的禪茶文化

此洞庭非彼洞庭

湖南名茶介紹

韆兩茶

黑磚茶

茯磚茶

安化鬆針

天尖茶

君山銀針

湖南名茶衝泡指南

天尖茶衝泡演示

君山銀針衝泡演示

Chapter06 欲把西湖比西子

從來佳茗似佳人

杭州大觀園

杭州的産茶條件

杭州茶旅

龍井之“貴”

“欲說還休”的西湖龍井

杭州名茶介紹

西湖龍井

徑山茶

韆島玉葉

九麯紅梅

杭州名茶衝泡指南

西湖龍井衝泡演示

Chapter07 黃山歸來品香茗

黃山大觀園

黃山的産茶條件

黃山茶旅

黃山名茶介紹

黃山毛峰

太平猴魁

金山時雨

休寜鬆蘿

祁門紅茶

祁紅香螺

黃山金毫

祁紅毛峰

珠蘭花茶

頂榖大方

黃山名茶衝泡指南

黃山毛峰衝泡演示

太平猴魁衝泡演示

祁門紅茶衝泡演示

Chapter08 名茶之鄉宣城行

宣城大觀園

宣城的産茶條件

宣城茶旅

宣城名茶介紹

湧溪火青

敬亭綠雪

汀溪蘭香

宣城名茶衝泡指南

湧溪火青衝泡演示

Chapter09 三省名茶齊聚一山

大彆山大觀園

大彆山的産茶條件

大彆山茶旅

“ 養在深閨人未識”的大彆山

大彆山茶鑒彆方法

大彆山名茶介紹

六安瓜片

霍山黃芽

信陽毛尖

舒城蘭花

嶽西翠蘭

大彆山名茶衝泡指南

六安瓜片衝泡演示

霍山黃芽衝泡演示

Chapter10 北國夜無雪 隱隱綠茶香

山東茶大觀園

山東的産茶條件

山東茶旅

山東綠茶品質特徵

山東綠茶購茶指南

山東綠茶鑒彆方法

山東名茶介紹

日照綠茶

嶗山綠茶

山東名茶衝泡指南

嶗山綠茶衝泡演示

Chapter11 禪茶閤一峨眉山茶

峨眉山大觀園

峨眉山的産茶條件

峨眉山“禪茶閤一”的發展曆史

峨眉山茶旅

峨眉山産茶四大特點

峨眉山茶鑒彆方法

峨眉山茶選購方法

峨眉山名茶介紹

竹葉青

峨眉名茶衝泡指南

竹葉青衝泡演示

Chapter12 揚子江中水 濛頂山上茶

濛頂山大觀園

濛頂山的産茶條件

濛頂山茶旅

濛頂茶品質特徵

濛頂茶購茶指南

濛頂山龍行十八式

濛頂山名茶介紹

濛頂甘露

濛頂黃芽

濛頂山名茶衝泡指南

濛頂甘露衝泡演示

Chapter13客來茶當酒 雲南名茶香

雲南大觀園

雲南的産茶條件

雲南茶旅

雲南古茶樹

古茶樹鑒彆方法

後的茶馬古道

雲南六大茶區

雲南名茶介紹

普洱茶

普洱茶的緊壓度對茶葉滋味品質的影響

生普與熟普

普洱的鑒賞技巧

滇紅

金瓜貢茶

普洱沱茶

七子餅茶

雲南名茶衝泡指南

滇紅衝泡演示

普洱茶衝泡演示

精彩書摘

安溪名茶介紹

《清水岩誌》 中記載道 :“清水高峰,齣雲吐霧,寺僧植茶,飽山嵐之氣,沐日月之精,得煙霞之靄,食之能療百病。老寮等屬人傢,清香之味不及也。鬼空口有宋植二三株其味尤香,其功益大,飲之不覺兩腋風生,倘遇陸羽,將以補茶話焉”。福建安溪縣在宋、元時期,茶葉産地就遍布全縣的普通人傢和寺廟。安溪茶葉還通過“海上絲綢之路”走嚮瞭世界,暢銷海外。

清朝初期,福建省安溪縣的茶業開始發展迅速,當地相繼齣現瞭黃金桂、本山、毛蟹等一大批優良茶樹品種。這些品種的發現,使得安溪茶業進入鼎盛階段。

清朝名僧釋超全曾賦有“溪茶遂仿岩茶製,先炒後焙不爭差”的詩句,這說明清朝時已有安溪茶的生産,安溪茶農創製瞭青茶(烏龍茶)。

青茶采製工藝的誕生,是對我國傳統製茶工藝的又一重大革新。青茶以其獨特的韻味和超群的品質受到瞭市場的青睞。

安溪縣自然環境得天獨厚,茶樹資源十分豐富,現已收集的茶樹品種達50 餘種,被譽為“茶樹良種寶庫”。

安溪縣四大名茶分彆為鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹。

鐵觀音原産於安溪縣西坪鎮,是青茶中的。其條索緊結沉重,茶湯金黃明亮,香氣馥鬱。

黃金桂原産於安溪縣虎邱鎮美莊村,是青茶中風格有彆於鐵觀音的又一,具有“一早二香”的獨特品質,1985 年被評為全國名茶。相傳清朝鹹豐年間,安溪縣羅岩村茶農魏珍到福洋探,迴來時帶迴兩株奇異的茶樹,經過采製後請鄰居品嘗。此茶奇香撲鼻,眾人贊其為“透天香”,並取名黃金桂,流傳至今。

本山原産於安溪縣西坪鎮,1937 年莊燦彰《安溪茶業調查》中記載:“此種茶發現於60 年前(約1870 年),發現者名圓醒,今號其種曰圓醒種,另名本山種,蓋堯陽人指為堯陽由所産者”。本山與鐵觀音為近,但生長勢與適應性均比鐵觀音強,品質好的成茶與鐵觀音相近似。

毛蟹原産於安溪縣大坪鄉,因毛蟹茶樹的適應性廣、抗逆性強、易於栽培,所以毛蟹産量高。毛蟹茶外形條索緊結,嫩葉尾部多白毫,內質香氣清高。

鐵觀音

采收地點:以西坪鎮為主,其他茶區也有采收。

采摘時間:鐵觀音一年分四季采製,榖雨至立夏為春茶;夏至至小暑為夏茶;立鞦至處暑為暑茶;鞦分至寒露為鞦茶。品質以春茶為好。鞦茶次之,其香氣特高,俗稱鞦香,但湯味較薄。夏、暑茶品質較次。

采摘標準:鮮葉采摘標準必須在嫩梢形成駐芽後,頂葉剛開展呈小開麵或中開麵時,采下一芽二、三葉。采時要做到“五不”,即不摺斷葉片,不摺疊葉張,不碰碎葉尖,不帶單片(單個葉片),不帶魚葉(發育不完全的真葉)和老梗。生長地帶不同的茶樹鮮葉要分開,特彆是早青、午青、晚青(早、中、晚采摘下來的鮮葉)要嚴格分開製造,以午青品質為優。

製作工藝:安溪縣鐵觀音要經過涼青、曬青、做青、炒青、揉撚、初焙、復焙、復包揉、小火慢烤、揀簸等工序纔製成成品。

香茗品質:清香型鐵觀音口感比較清淡、舌尖略帶微甜,偏嚮現代工藝製法,目前在市場上的占有量多。其顔色翠綠,湯水清澈,香氣馥鬱,花香明顯,口味醇正。

鐵觀音的香型

鐵觀音的香型可以分為五種,分彆是清香型、濃香型、炭焙型、鮮香型和韻香型。

清香型:“清湯綠水”的清香型鐵觀音具有代錶性,也是受消費者喜愛的鐵觀音香型,符閤市場口感。清香型鐵觀音在輕發酵時要求焙火較輕,茶葉中的水分保留較多。強調乾茶葉色翠綠,香氣明顯且要高純,衝泡後清湯綠水,口感清淡。清香型鐵觀音適閤日常衝泡,一般可衝泡6~7 次。

濃香型:濃香型鐵觀音屬於傳統的半發酵茶,其焙火較重,具有傳統的濃香。濃香型鐵觀音的口感較重,要求乾茶外形色澤上輕黑,衝泡後香氣濃,茶湯濃。濃香型鐵觀音因為口感重,適閤的茶友飲用。一般可以衝泡8~9 次。

炭焙型:炭焙型鐵觀音比濃香型鐵觀音在焙火上又重瞭一個級彆,是在其基礎上再次加木炭進行5~12 小時烘焙的。 炭焙型鐵觀音帶有強烈的火香味,茶湯顔色深黃,口感順滑。炭焙型鐵觀音的口感和香氣一般是茶友的選擇,一般人接受程度不高。

鮮香型:鮮香型鐵觀音屬於流行的輕發酵茶,適閤剛接觸鐵觀音的消費者飲用。鮮香型鐵觀音在發酵時,也要求焙火較輕,茶葉中的水分較大程度地保留,強調乾茶顔色翠綠,捧在手中要有一股鮮香味,衝泡後清湯綠水,香高味醇,並極具欣賞價值。鮮香型鐵觀音適閤大眾日常飲用,一般可以衝泡6~7 次。

韻香型:韻香型鐵觀音是介於濃香型和清香型之間新推齣的鐵觀音品類,在傳統鐵觀音的基礎之上加到10 小時左右的焙火,既能增加香氣,又能提高滋味的醇度。其結閤瞭清香型鐵觀音的香氣又有濃香型鐵觀音的純正耐泡。韻香型鐵觀音的原産品都是經過精細挑選的,茶葉發酵充足,具有傳統的“濃、韻、潤、特”的口味,且香氣高,迴甘明顯,觀音韻足。 經過長期的發展,韻香型鐵觀音越來越受到茶友的喜愛,適閤口感較重的人飲用。一般可以衝泡7~8 次。

前言/序言

茶葉可以喝、可以吃、可以防病、可以解渴,它既是食物又是飲品,同時它還是滋養生命、愉悅精神、啓迪人生的精神之物。

茶的故事一定要從雲南省講起,那裏是茶的故鄉、茶的發源地,那裏的古茶樹至今仍然佇立在雲南的廣袤森林中,神秘而神奇。經過數韆年的演變,茶葉的種子已經遍布全國,從邊境走進瞭內陸,讓越來越多的人因為茶而獲得財富,越來越多的人懂得茶。

《尋茶記:中國茶葉地理》跟隨我們尋找茶葉的腳步,將各地的茶匯總,如烏龍茶的集中地——福建省安溪縣,介紹瞭安溪縣的産茶曆史、産茶條件、當地茶區、茶品等,同時,在每一章節的後都有茶葉的衝泡方法介紹,用連續的茶葉衝泡步驟圖文教會你正確的茶葉衝泡方法,學習專業知識的同時還能習得一手好茶藝。

參加本書編寫的人員包括:李倪、張爽、易娟、楊偉、李紅、鬍文濤、樊媛超、張嚴芳、檀辛琳、廖江衡、趙丹華、戴珍、範誌芳、趙海玉、羅樹梅、周夢穎、鄭麗珍、陳煒、鄭瑞然、劉琳琳、楚晶晶、惠文婧、趙道強、袁勁草、鍾葉青、周文卿等。由於作者水平有限,書中難免有疏漏之處,懇請廣大讀者朋友給予批評指正 。若讀者有技術或其他問題可通過郵箱xzhd2008@sina.com 和我們聯係。

用戶評價

“這本書簡直是打開瞭我對中國茶的全新認知。我一直以為喝茶隻是個習慣,殊不知背後蘊含著如此深厚的地理與人文。作者的筆觸細膩,將我帶入瞭一幅幅生動的畫麵:晨霧繚繞的武夷山,茶農們辛勤勞作的身影,以及那古老而神秘的製茶工藝。書中的每一個篇章都像是精心設計的旅行路綫,從碧螺春的故鄉太湖之濱,到龍井茶香飄萬裏,再到普洱茶的古韻悠長,我都仿佛親身經曆瞭一番。讀著讀著,我迫不及待地想親自去探訪這些茶産區,感受那裏的風土人情,親手采摘一片屬於自己的茶葉。作者不僅科普瞭茶葉的種類、生長環境,更挖掘瞭當地的文化故事和曆史傳承,讓原本枯燥的知識變得鮮活有趣。尤其是一些關於氣候、土壤對茶葉風味影響的論述,深入淺齣,讓我對一杯茶的來之不易有瞭更深的理解。這本書不僅僅是一本關於茶的書,更是一本關於中國地理、曆史和文化的百科全書。它讓我重新審視瞭手中的那一杯茶,賦予瞭它更多的意義和價值。我相信,讀完這本書,任何一個愛茶之人都會對中國的茶葉世界産生由衷的敬意和濃厚的興趣,甚至會像我一樣,開始規劃自己的“尋茶之旅”。這絕對是一本值得反復品讀,並與人分享的佳作。”

評分“作為一名對中國地理和自然風光有著濃厚興趣的讀者,我發現這本書簡直是為我量身定做的。它巧妙地將我對地理的探索欲和對傳統文化的探求欲結閤在瞭一起。作者的文字仿佛是一張張精美的地圖,帶領我穿越中國的大江南北,從南方的水鄉澤國到西部的崇山峻嶺,每一處都因為茶葉的種植而變得格外生動有趣。我被那些關於茶葉生長環境的詳細描述深深吸引,比如特定地區的氣候、土壤成分,甚至降雨量對茶葉風味的影響,這些都讓我對“ terroir ”(風土)有瞭全新的理解。書中不僅僅是枯燥的地理知識,更穿插著許多引人入勝的故事,比如某個古老茶樹的傳說,或是某個地域獨特的采茶習俗。這些故事讓冰冷的地理信息變得有溫度,有靈魂。我特彆喜歡作者在描述茶園風光時所展現齣的那種詩意和人文關懷,仿佛能聞到泥土的芬芳,聽到茶農的歌唱。這本書讓我明白,中國茶葉不僅僅是一種飲品,更是中國地理多樣性和文化傳承的生動載體。它讓我重新審視瞭自己生活的這片土地,也讓我對“中國”這個概念有瞭更深層次的理解和熱愛。”

評分“這本書給我的感覺就像是一場沉浸式的體驗,讓我徹底擺脫瞭以往對茶葉的刻闆印象。我一直以為,茶隻是存在於茶館和傢庭中的日常飲品,卻從未想到它與中國遼闊的地理版圖有著如此緊密的聯係。作者的敘述風格非常獨特,他沒有采用傳統的知識羅列方式,而是將讀者置於一個故事的敘述者和探索者的角色中。每一章都像是一次精心策劃的旅行,我跟著作者的筆觸,穿越祖國的山山水水,去探尋不同茶葉的起源地。他對於地理環境的描繪,細節之處見真章,從海拔、氣候到土壤,都分析得頭頭是道,讓我對茶葉的品質有瞭更深刻的理解。更重要的是,作者沒有停留在純粹的地理層麵,他深入挖掘瞭每個産區獨特的曆史文化、人文風情,甚至是一些鮮為人知的民間故事。這些故事讓茶葉不再隻是一個簡單的商品,而是承載著地域記憶和文化符號的載體。讀完這本書,我對中國茶葉的世界産生瞭前所未有的敬畏感,也對這片土地的厚重和神奇有瞭更深的體悟。這絕對是一本能夠拓展視野、豐富內涵的讀物,它讓我重新認識瞭“茶”這個字,也讓我對“中國”有瞭更深的理解。”

評分“這本書的文字功底著實令人贊嘆!它不僅僅是簡單地羅列茶葉的種類和産地,而是將地理學、曆史學、民俗學巧妙地融為一體,構建瞭一個宏大而又細膩的中國茶葉圖景。作者的敘述方式極富畫麵感,讀來如同身臨其境。他筆下的高山雲霧,宛如仙境;茶園梯田,層疊而上;采茶姑娘,靈巧的身影,仿佛就在眼前。我尤其欣賞作者對於地域文化與茶葉之間關係的深刻洞察。他不僅講述瞭茶葉的生長環境,更挖掘瞭與之相關的風俗習慣、民間傳說,甚至是當地的經濟發展與茶葉的聯係。這種多維度的解讀,讓這本書充滿瞭思想深度和人文關懷。很多篇章都讓我掩捲沉思,思考著人類與自然、傳統與現代之間的微妙關係。這本書不是那種快餐式的讀物,它需要靜下心來,慢慢品味,細細琢磨。每讀完一個章節,我都會對中國這片土地産生新的認識,對生活多一份敬畏和感激。它讓我明白,我們手中一杯普通的茶,背後承載著多少地理的饋贈,人文的積澱,以及無數人的辛勤付齣。這是一本能夠觸動心靈、啓迪智慧的書。”

評分“對於我這種非專業人士來說,這本書真是一場及時雨。一直以來,我對中國茶的瞭解僅限於幾個耳熟能詳的名字,比如龍井、碧螺春,但具體它們産自哪裏,有什麼特色,我都是一知半解。這本書就像一位循循善誘的老師,一點一點地為我揭開瞭中國茶的神秘麵紗。作者並沒有用過於學術化的語言,而是用一種非常親切、生動的敘述方式,將我帶入瞭中國茶葉的廣闊世界。我第一次瞭解到,原來不同的地理環境,比如海拔、濕度、光照,對茶葉的品質和風味有著如此巨大的影響。書中對不同産區茶葉的介紹,細緻入微,從茶樹的品種,到當地的氣候特點,再到獨特的製作工藝,都講得頭頭是道。我尤其喜歡作者描繪那些茶農的生活場景,他們與土地為伴,日齣而作,日落而息,用世代傳承的智慧,孕育齣一片片珍貴的茶葉。讀完之後,我對那些茶葉背後的故事充滿瞭好奇,也對中國悠久的茶文化有瞭更深的感悟。這本書不僅讓我增長瞭知識,更激發瞭我對生活的熱愛和對自然環境的敬畏。它讓我明白,品味一杯茶,其實就是在品味一片土地,一段曆史,一種生活態度。”

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有