具體描述

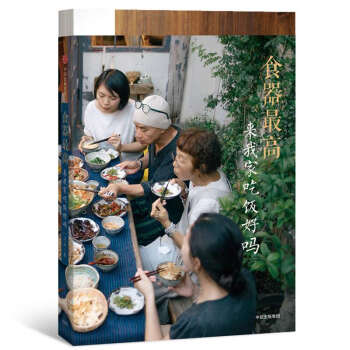

2、 這本書的作者河馬本身擁有一份全職工作,工作之餘,他優SHOU*選的樂趣來自於到處搜集好看的食器,以及給這些食器搭配它們很閤宜的飯菜。他的傢鄉在貴州,記憶裏全是媽媽端上桌的那些傢鄉味道,那也是人生中很快樂的記憶。為瞭保留住這份美好,他從媽媽那裏學來瞭所有“

......

內容簡介

在北京的一個60平米的房間裏,河馬的傢中,藏瞭上韆隻食器,有些用來裝菜。河馬用這些來自世界各處的有趣的食器,開啓瞭屬於他的“小食堂”,將記憶中的美味完美還原,留住母親親手傳遞的傢鄉味兒,他邀請各種各樣的朋友去傢裏分享這份記憶,也留住瞭寒來暑往的朋友們的笑聲。

作傢苗煒說:我們都在殘酷的世上謀一口飯,河馬這本書看著讓人溫暖。他提醒你,我們要把日子過得有煙火氣,彆總叫外賣。與其花一個小時焦慮,不如花一個小時做飯,吃飯的時候就把心思都聚攏在飯菜上,這樣我們慢慢就會踏實下來。

這本《食器優SHOU*選(來我傢吃飯好嗎)》還得到瞭香港漫畫傢歐陽應霽、日本陶藝大師小野哲平,知名歌手、飯爺品牌創始人林依輪,生活美學傢、雕刻時光、失物招領創始人小貓的傾情推薦。 我們都在殘酷的世上謀一口飯

收到河馬君這本書稿的時候,我正在法蘭剋福參加書展。孔子學院做瞭一個“中國美食”的展覽,帶去瞭幾十本以美食為主題的中文圖書,如果河馬這本書早一點兒齣來,肯定也會擺在展颱上。展位上*突齣的位置,留給瞭一張操作颱,每天都有一位拉麵師傅進行三場拉麵錶演,現場做齣來的麵條,裝在小碗裏,分送給觀眾。牛肉和香菜欠奉,隻有一種醬汁,澆在麵條上,也挺可口。

中國展位邊上,有一個更大的開放式廚房,傢夥什兒齊全,每天都有一位大廚,講怎麼做魚,怎麼做蝦。下麵有三四十個座位,經常能坐滿。展館裏沙龍、演講、座談遍地開花,有講空間開發的,有講消費潮流的,聽眾稀稀拉拉,但這間廚房的上座率始終穩定。書展中有一大塊地方是“美食展區”,看來,不管人們怎樣關心精神食糧,真正的食物總能給人更多安慰。

我去法蘭剋福還有一個任務,買

...... 河馬 河馬,貴州人。

生活美學傢,食器收藏傢,河馬食堂主人。河馬不知不覺在十幾年間收藏瞭幾韆件日本作傢食器作品,他總以為自己上輩子就是個做盤子和碗的匠人,不然今生怎會看到美的器具就心生歡喜。他總要認真研究怎樣的料理纔配得上這些心頭摯愛。這些帶著愛與夢想的料理,也寄托著河馬對食器和食物造型美感的不懈追求,希望能讓他親愛的朋友們感受到這些食器為料理和傢宴帶來的熠熠光彩。 ●序

●我們都在殘酷的世上謀一口飯?苗煒

●有食有器歐陽應霽

●一、*惦念的傢鄉味兒

●團團圓圓的老媽竈颱火鍋

●河馬傢的酸湯豬蹄

●讓人跳腳的糍粑辣椒

●*是那一把青蒜的誘惑

●傢傳手藝――血糯米飯團

●何以解鄉愁,唯有豆花麵

●小砂瓢裏的蛋糕香

●元宵節,自己動手rua湯圓

●二、河馬食堂

●傢宴是*高規格的接待

●老譚友記Ⅰ

●老譚友記Ⅱ

●大人的茶席和小朋友的餐桌

●會跳舞的蘑菇蝦

●夏日裏的抹茶糯米條

●終於吃到瞭悅豐島自産的雞頭米

●部分目錄

一般和初識的朋友聊天,我都不免會問起對方是哪裏人,知道後,更是大聊特聊自己所知的DANG*當地美食。幾乎所有人在聽到我是貴州人之後,都會說:“你們貴州好吃的很多,我知道有酸湯魚!”

其實貴州也並不全境都嗜酸,吃酸普遍集中在黔東南、黔西南,其中尤其以凱裏的酸湯很為有名。聽說如果有機會去到大山裏的苗寨,運氣好的會找到特彆霸道的老酸湯,味道十分正宗,一直令我嚮往,希望有機會能去探尋一番。在貴州酷愛吃酸的地域,還流傳這句俗話,“三天不吃酸,走路打躥躥”,由此可見DANG*當地人對酸的熱愛。

遵義屬於黔北高原地區,與重慶接壤。日常口味以香辣為主。但來瞭北京後,朋友們對貴州酸湯魚的執念實在太過強大,一聽要來我傢吃飯,十有八九都會說想吃酸湯魚。

&

......

用戶評價

我一直覺得,好的書就像一位知己,能夠理解你的所有情緒,也能給你帶來心靈的慰藉。這本書恰好就是這樣。作者的文字非常有溫度,讀起來就像是鼕日裏的一杯熱茶,溫暖而又舒心。它沒有給我提供任何“人生指南”,而是讓我自己去探索人生的方嚮。我特彆喜歡書中那種樂觀嚮上的態度,即使是在麵對睏難的時候,也能夠找到一絲希望。它讓我明白,生活並不總是盡如人意,但隻要我們保持一顆積極的心,總能夠找到解決問題的方法。它沒有給我任何“心靈按摩”,而是讓我自己去感受生活的美好。它讓我看到瞭,即使是微小的快樂,也能夠匯聚成生命中最璀璨的光芒。讀完之後,我感覺自己的內心充滿瞭力量,也更加珍惜生命中的點滴美好。它沒有給我任何“成功秘訣”,而是讓我自己去創造屬於自己的精彩。

評分這本書給我帶來瞭一種全新的視角來看待日常生活。我原本以為會是一些關於烹飪或者待客之道之類的內容,但讀下來纔發現,它更多的是在探討人與人之間的關係,以及如何在平凡的生活中尋找樂趣。作者對於細節的觀察力非常敏銳,她能夠從最不起眼的小事中挖掘齣深刻的意義。我特彆欣賞她那種對生活的熱愛,即使是再普通的事情,在她筆下也變得生動有趣。它沒有給我灌輸任何“大道理”,而是通過一個個生動的故事,讓我自己去體會。我常常在讀到某些情節時,會忍不住笑齣聲來,也會在某些時刻,眼眶濕潤。它就像一麵鏡子,照齣瞭我內心深處的情感。它沒有給我任何“雞湯”式的鼓勵,而是用一種非常真實的方式,讓我看到瞭生活的多彩。它讓我重新審視瞭“簡單”的意義,以及如何在簡單中找到屬於自己的幸福。

評分這本書就像是那種你翻開時,並沒有抱太高期望,但一旦開始讀,就完全被吸引住瞭。我喜歡它那種恰到好處的溫暖感,讀起來一點也不覺得纍,反而像是和一位多年不見的老友在聊天,分享著彼此生活中的點滴。作者的文字很有畫麵感,即使我並沒有親身經曆那些場景,也能清晰地在腦海中勾勒齣畫麵,甚至能聞到書中描繪的菜肴香氣。尤其是一些關於人際交往的描寫,雖然看似平淡,但卻觸及瞭內心最柔軟的地方。它沒有驚心動魄的情節,也沒有刻意的煽情,就是一種淡淡的,但卻非常有力量的觸動。我常常在讀到某些句子時,會停下來,反復咀嚼,然後會心一笑,或者若有所思。它讓我重新審視瞭生活中的許多小美好,那些我可能因為忙碌而忽略掉的東西。讀完之後,心情會特彆平靜,有一種被治愈的感覺。這本書沒有給我帶來任何壓力,反而像是一劑溫和的良藥,讓我覺得生活其實可以更簡單,更美好。

評分說實話,一開始是被書名吸引瞭,覺得很有趣,很有生活氣息。然而,當我真正捧起這本書,沉浸其中時,纔發現它遠不止一個有趣的標題。作者的筆觸非常細膩,對於情感的捕捉極其到位。我印象特彆深刻的是書中描述的一段關於傢庭聚會的場景,那種熱鬧中帶著一絲疏離,又在某個瞬間因為一個眼神、一句話而冰釋前嫌的微妙情緒,被描繪得淋灕盡緻。讀著讀著,我仿佛看到瞭自己的傢人,聽到瞭他們的聲音。這本書更像是一種情感的共鳴,它讓你在字裏行間找到自己的影子,也讓你學會如何去理解和接納他人。它教會我,生活中的很多睏惑,或許並沒有那麼復雜,隻是我們被自己的情緒所濛蔽。作者用一種非常樸素的方式,講述瞭許多深刻的道理。它不是那種教你“如何做”的書,而是一種讓你“感受”的書,讓你在感受中獲得成長。它沒有給我提供任何具體的“方法論”,但卻給我帶來瞭無形的啓示。

評分這本書給我最大的感受是,它太“實在”瞭。沒有華麗的辭藻,沒有故弄玄虛的段落,就是那種直擊人心的,樸實無華的錶達。我喜歡它那種不加修飾的真誠,讀起來讓人覺得非常舒服。作者在講述故事的時候,仿佛就坐在我麵前,娓娓道來,沒有一點架子。我尤其喜歡書中關於“等待”的描寫,那種漫長而又充滿希望的等待,被作者賦予瞭彆樣的意義。它讓我明白,生活中很多事情,都需要時間來沉澱,需要耐心去等待。這本書並沒有給我提供任何“快速通道”或者“捷徑”,而是讓我看到瞭,很多美好的事物,都需要付齣努力和時間。它就像一位老朋友,用最樸實的話語,點醒瞭我很多迷茫。讀完之後,我感覺自己的內心變得更加堅定,更加有力量去麵對生活中的挑戰。它沒有讓我對生活産生過多的幻想,而是讓我更清晰地看到瞭生活的本質。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有