具体描述

编辑推荐

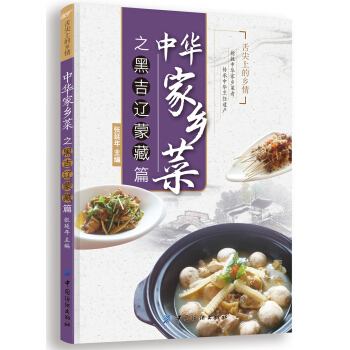

当今社会,信息传播和人员流动速度越来越快,作为人们生存第一要素的“吃”也发生了较大的变化:菜肴品种越来越多、口味越来越杂、特色越来越淡、传统风味越来越少。四大风味,十大菜系,全都纠结在一起,越来越多流传多年的乡土菜肴被边缘化。本套丛书“舌尖上的乡情”共八个分册,囊括我国个省、市、自治区,仅以此抢救中华家乡菜肴,传承中华烹饪遗产稍尽绵薄之力。《中华家乡菜之黑·吉·辽·蒙·藏篇》主要介绍了100多道黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、西藏等地带有浓浓家乡味的菜品,如黑龙江代表菜汆白肉、鲶鱼炖茄子,吉林代表菜纸包山鸡片、香酥肉,辽宁代表菜抓炒通脊肉、软炸鸡条,内蒙古代表菜清酥羊肉、炸羊腿,西藏代表菜油煎奶渣、赛蜜羊肉等,旨在指导餐饮从业人员不忘传统菜品,将之继续传承下去,让广大美食爱好者能品尝到带有家乡味的传统菜品。

内容简介

《中华家乡菜之黑·吉·辽·蒙·藏篇》主要介绍了100多道黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、西藏等地带有浓浓家乡味的菜品,如黑龙江代表菜汆白肉、鲶鱼炖茄子,吉林代表菜纸包山鸡片、香酥肉,辽宁代表菜抓炒通脊肉、软炸鸡条,内蒙古代表菜清酥羊肉、炸羊腿,西藏代表菜油煎奶渣、赛蜜羊肉等,旨在指导餐饮从业人员不忘传统菜品,将之继续传承下去,让广大美食爱好者能品尝到带有家乡味的传统菜品。作者简介

张延年,高级讲师。从事了三十余年烹饪研究和教学工作,创办了中国首家私立扬州英才烹饪技工学校。《中国烹饪大辞典》主要编写人之一。校注出版了烹饪古籍》调鼎集》,主编了《厨师学艺丛书》,另有多部烹饪著作。现任扬州英才烹饪技工学校校长、扬州市天海职业技术学校董事。内页插图

目录

黑 黑龙江畜肉

001 红扒猪爪

002 炒肉渍菜粉

003 金钱鹿肉

004 姜丝狍肉

005 串烤黄羊肉

006 扒猪脸

禽肉

007 炒山鸡蕨菜

008 山鸡猴头砂锅

009 香酥飞龙

010 鸭腿猴头蘑

011 四元扒鸭

012 炖小鸡黄蘑

013 扒山鸡卷

014 水炒鸡蛋

水产

015 家常熬鳜鱼

016 鲶鱼炖茄子

017 生煎哈鱼片

018 镜泊鲤丝

019 刨花鲤片

020 糖醋鱼块

其他

021 鸡腿菇黄瓜香

022 鸡油扒山菇

023 脆皮蕨菜卷

精彩书摘

炖小鸡黄蘑[ 原料]

带骨仔鸡肉500 克,水发黄蘑250 克,水发玉兰20 克。

[ 调料]

精盐6 克,黄酒1 克,花椒水10 克,葱结10 克,姜块10 克,八角、味精、肉汤、熟猪油各适量。

[ 制作方法]

1 将鸡肉洗净,剁成3 厘米见方的块;玉兰切片。

2 将黄蘑投入开水锅烫透后,捞出控水。

3 炒勺内放入熟猪油烧热,投入葱结、姜块(拍松)煸出香味,加肉汤、精盐、鸡块、黄蘑、花椒水、八角、黄酒,烧约30 分钟,放入玉兰片、味精,再炖约5 分钟,拣出姜块、葱结、八角,装盘即成。鲶鱼炖茄子

[ 原料]

净鲶鱼1 条(约400 克),嫩茄子500 克,香菜段10 克。

[ 调料]

精盐10 克,黄酒10 克,葱花10克,姜末5 克,蒜片5 克,花椒水5 克,清汤1000 克,味精、混合油(熟猪油50%、色拉油50%)各适量。

[ 制作方法]

1 鲶鱼切成2.5 厘米宽的块,茄子治净,顺长用手撕成长条块,入炒勺内煸炒至软,盛起。

2 炒勺内放入混合油烧热后,入葱花、姜末炝锅,香味飘出后,加清汤,投入鱼段和茄子,再加精盐、黄酒、花椒水,炖至茄子酥烂,加蒜片、味精,盛入汤碗,撒上香菜段即成。

大厨提示

1.鱼块、茄条形状尽量匀称。

2.炖时用小火,注意投料顺序。

……

前言/序言

抢救乡土菜肴,传承烹饪遗产我国商品经济的不断发展,使得信息的快速传播和人员的流动更加便捷。作为人们生存第一要素的“吃”,也越来越快地发生了“变化”:菜肴的品种“越来越多”,口味“越来越杂”,特色“越来越淡”,传统的风味“越来越少”。上至高档酒店,下至大众饭店,菜肴的个性特点越来越模糊。四大风味,十大菜系,全都纠结在一起,你中有我,我中有你,越来越多流传多年的正宗菜肴被“边缘化”了。对于享誉世界的中国烹饪而言,这是一个“危险的信号”—我们把什么样的烹饪文化遗产留给我们的后人!意大利那不勒斯市一位新上任的市长,下令那不勒斯市所有生产披萨的店铺,全部恢复传统的披萨加工方法,以“保留意大利披萨的正宗风味”。事实上,“越是民族的东西,越具有世界意义”早就成为人们的共识。基于这样的思考,我们决心用文字和图片的方式,将一些流传多年、乡土气息浓郁、 制作方法传统风味特色正宗的菜肴,编成一套丛书,以行政区域划分,囊括了各省、市、自治区,名之曰“舌尖上的乡情”。限于人力、物力和精力,本丛书收录家乡菜肴约800道,共有8个分册:《中华家乡菜之京·津·冀·鲁篇》《中华家乡菜之苏·浙·沪篇》《中华家乡菜之湘·鄂·赣篇》《中华家乡菜之晋·豫·皖篇》《中华家乡菜之黑·吉·辽·蒙·藏篇》《中华家乡菜之粤·桂·闽·港·台篇》《中华家乡菜之云·贵·新·青篇》《中华家乡菜之川·渝·陕·甘·宁篇》,仅以此为抢救中华家乡菜肴,传承中华烹饪遗产稍尽绵薄之力。

本丛书的制作、拍摄由金陵饭店集团旗下一些技术力量雄厚、管理运作上乘、企业文化丰富、经营理念超前的企业担纲。他们是无锡金陵大饭店、常州金陵江南大饭店、常熟天铭国际大酒店、浙江省德清金陵金银岛国际大酒店、无锡欣旺大酒店、无锡艾迪花园酒店等,在此仅表诚挚的感谢。感谢他们对保留和传承中国烹饪文化遗产的大力支持和奉献!我们希望,越来越多的餐饮企业,在服务社会、繁荣经济、搞好经营的同时,不忘烹饪文化和技艺的发展和传承。

本套丛书由中国纺织出版社出版发行。近十年来,中国纺织出版社出版了一系列高质量的烹饪书籍,在全国乃至世界广有影响,为中国烹饪教育作出了杰出的贡献。作为一名从事三十多年烹饪教育的研究者,向他们表示崇高的敬意!

用户评价

初翻《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》,我便被其独特的视角所吸引。它没有选择宏大叙事,而是将焦点置于“家乡菜”这个充满人情味的主题上,聚焦于黑吉辽、蒙藏这几个地域。这本身就是一个非常有趣且富有探索性的选择。不同于市面上许多美食书籍的程式化,这本书更像是在讲述一个个鲜活的饮食故事,让我沉浸其中,久久不能自拔。 在关于黑吉辽的部分,我印象最深刻的是作者对食材原产地和季节性的强调。比如,书中详细介绍了东北大米是如何从土地里生长出来的,如何通过不同的烹饪方式展现其独特的口感;还有那些在寒冷冬季才能捕捞到的鱼类,以及它们是如何被巧妙地烹饪成一道道暖心暖胃的佳肴。这让我不仅仅是学习菜谱,更是在理解一种与自然和谐共生的生活哲学。 而谈到蒙藏篇,我最先联想到的便是辽阔的草原和纯净的高原。书中没有回避那些可能在外人看来略显“粗犷”的烹饪方式,反而将其解读为当地人民在艰苦环境下,为了生存和发展所演变出的智慧。例如,书中对藏式牦牛肉干制作的介绍,细致地描绘了风干、腌制等每一个步骤,让我了解到这份看似简单的食物背后,凝聚了多少时间和汗水。 这本书的语言风格也很有特色,它既有对食材的专业描述,又不乏生动有趣的个人体验。读到某些地方,我会忍不住笑出声,因为作者的描述太过于真实和形象了。比如,在描写一道东北炖菜时,他/她用了“咕嘟咕嘟冒着热气,香得能把隔壁的猫都引过来”这样的比喻,瞬间就让这道菜活了起来。 总而言之,《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》是一本能够触动心灵的书。它不仅仅是一次关于美食的探寻,更是一次关于地域文化、生活方式和人文情感的深刻体验。我推荐这本书给那些不满足于表面化了解,渴望深入感受中华大地多元饮食文化的朋友们。

评分这本《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》给我的感觉,与其说是一本菜谱,不如说是一部关于“家”的微型纪录片。它没有那些过于专业化的术语,也没有刻意追求高大上的摆盘,而是用一种非常朴实、接地气的方式,将黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、西藏这些地方的家常菜肴娓娓道来。我特别喜欢书中那种“烟火气”十足的感觉,看着那些泛着油光的红烧肉,听着那些在灶台边煸炒的声音,仿佛就能闻到厨房里飘出的阵阵香气。 书中对于东北菜的描写,比如那大块大块的炖肉,配上软糯的粉条,那种粗犷而实在的风格,瞬间就勾起了我对北方大地的想象。而且,作者在介绍每道菜的时候,都会顺带提一下这道菜在当地的地位,或者它常出现在什么样的场合,比如“逢年过节,桌上必不可少的硬菜”、“妈妈的味道”等等,这些细节都让我觉得非常亲切,仿佛书中的每一道菜都有自己的生命和故事。 而对于蒙藏地区的美食,这本书并没有选择那些过于猎奇的食材,而是着重介绍了那些与当地生活息息相关的、朴素而健康的食物。比如,我对书中介绍的藏式烤羊腿印象深刻,那种简单而粗暴的烹饪方式,却能将羊肉的鲜美发挥到极致,让人感受到大口吃肉的畅快淋漓。还有书中对奶茶制作的详细讲解,让我了解到,原来一杯奶茶里,蕴含着当地人对生活的热爱和对自然的感恩。 这本书的图片也很是点睛之笔,没有过度的修饰,就是最真实的食物本身,仿佛你伸手就能触碰到那温热的蒸汽,或者咬到那酥脆的表皮。而且,书中的文字也很有画面感,读起来一点也不枯燥,反而像是在听一位老奶奶在讲述她年轻时的故事,讲述她是如何在简陋的厨房里,用有限的食材,做出让一家人感到幸福的美味。 总的来说,《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》是一本充满人情味的图书。它不仅仅是关于食物,更是关于人,关于家,关于那份代代相传的情感。读完这本书,我不仅学到了几道新的菜,更重要的是,我感受到了一种深刻的归属感和对家乡的深深眷恋,即使我并不是生活在这些地区的人,也能从中找到共鸣。

评分《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》这本书,是一次让我惊喜连连的阅读体验。我一直对那些充满地域特色的风味小吃和家常菜肴情有独钟,而这本书恰恰满足了我这份好奇心。从黑龙江的酸甜口,到吉林的鲜香,再到辽宁的醇厚,书中对这三个东北省份的家常菜进行了细致的梳理和介绍。 让我印象深刻的是,书中不仅仅列出了菜名和做法,更像是为我打开了一扇窗,让我得以窥见当地人的生活日常。比如,提到锅包肉,书中不仅讲解了其酥脆的口感是如何炼成的,还提及了这道菜在当地的受欢迎程度,以及它如何成为节日宴请的“明星菜”。读到这些,我仿佛能感受到东北人民的热情好客和朴实无华的性格。 当翻到蒙藏篇时,我更是眼前一亮。我一直觉得这些地区的饮食文化神秘而遥远,但这本书却用一种非常易懂、贴近生活的方式,将它们呈现在我面前。书中对奶皮子、酥油的介绍,让我了解到这些看似简单的食物,在当地人日常饮食中扮演着多么重要的角色。而对于那些我可能没听说过的特色菜肴,比如藏式的各种面点和炖菜,作者也给出了详尽的制作步骤和文化背景解读。 这本书的排版设计也十分考究,图片精美,字里行间透露着作者对家乡菜的热爱和尊重。最重要的是,它让我认识到,每一道家乡菜背后,都承载着一个家庭的记忆,一段地域的变迁,以及一种独特的生活方式。它不是高高在上的美食指南,而是充满温度和人情味的“生活教科书”。 总的来说,《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》是一本值得反复阅读和珍藏的图书。它不仅能满足你的口腹之欲,更能丰富你的文化视野,让你在品味美食的同时,感受到中华大地的独特魅力。我强烈推荐这本书给所有热爱中华美食,渴望了解不同地域饮食文化的朋友们。

评分《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》这本书,给我最直观的感受是“真实”和“有温度”。它没有追求那些华而不实的烹饪技巧,也没有刻意去宣传那些过于奇特或昂贵的食材,而是老老实实地将黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、西藏这些地方最普遍、最家常的菜肴展现出来。 在关于东北三省的介绍中,我最喜欢的是书中对炖菜的描述。那种大块的肉,加上土豆、豆角、蘑菇等配料,在锅里咕嘟咕嘟地炖上几个小时,香气四溢,光是读文字,我就仿佛能闻到那股浓郁的肉香和菜香。书中还提到了不同家庭在炖菜上的小秘诀,比如放什么调料,如何掌握火候,这些细节让整本书充满了生活气息,也让我觉得,原来做菜并没有那么难,关键在于那份用心。 而谈到蒙藏篇,我最佩服的是作者能够如此细致地介绍那些我原本知之甚少的饮食习惯。比如,书中对藏族人民如何制作糌粑的介绍,让我了解了这看似简单的食物背后,蕴含着怎样的传统工艺和生活智慧。还有对蒙古族奶食的详细讲解,不仅是制作方法,更包含了这些食物在当地文化中的意义,让我觉得,这些食物已经不仅仅是为了果腹,更是成为了一种文化符号。 这本书的语言风格非常朴实,就像一位邻家大姐在跟你聊天,分享她家里的好吃的。没有太多矫揉造作的辞藻,但却能直击人心。那些关于家常饭菜的片段,那些对家乡味道的眷恋,都让我深深地感动。这不仅仅是一本菜谱,更是一本关于“家”的书。 总的来说,《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》是一本能够让你放下浮躁,回归本真的图书。它用最朴实的语言,最真挚的情感,为我们展现了中华大地上那些充满烟火气、充满人情味的美食。我强烈推荐这本书给每一个热爱生活、热爱美食,或者仅仅是想寻找一丝慰藉的人。

评分这本《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》简直是美食爱好者的宝藏!我一直对东北以及西北地区的饮食文化充满好奇,尤其是那些充满地域特色的菜肴。翻开这本书,我立刻被它精致的排版和充满烟火气的图片所吸引。书中不仅详细介绍了黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、西藏这几个地区最具代表性的家常菜,更深入挖掘了这些菜肴背后的故事和文化渊源。 比如,在介绍东北菜的部分,我惊喜地看到了那些儿时记忆中的味道。那酸甜可口的锅包肉,金黄酥脆,每一口都充满了童年的回忆;还有那浓郁醇厚的炖菜,无论是猪肉炖粉条还是小鸡炖蘑菇,都散发着家中最温暖的气息。书中对每道菜的食材选择、烹饪技巧都做了细致的描述,甚至连火候的掌握都一丝不苟,让我这个厨房小白也能依葫芦画瓢,尝试做出正宗的味道。 更让我惊喜的是,书中对于蒙藏地区的介绍也同样精彩。我一直觉得蒙古和西藏的饮食离我们比较遥远,但这本书却用非常生活化的方式将这些美食带到了我面前。酥油茶的醇厚、奶皮子的香甜、糌粑的朴实,还有那些色彩鲜艳的藏式点心,都让我仿佛置身于广袤的草原和雪域高原。书中对于这些地区食材的介绍,比如青稞、酥油、奶制品,也让我对当地的自然环境和生活方式有了更深的理解。 这本书不仅仅是一本食谱,更是一次穿越时空的文化之旅。作者似乎是一位非常有经验的美食家,他/她不仅懂菜,更懂生活。在品味菜肴的同时,我也在感受着不同地域人民的热情和智慧。书中穿插的一些关于节庆饮食、家庭聚餐的小故事,更是增添了阅读的趣味性和人情味,让我觉得仿佛一位老朋友在娓娓道来。 总而言之,《中华家乡菜之黑吉辽蒙藏篇》是一本值得反复品读的图书。它不仅能满足你对美食的探索欲望,更能让你在舌尖上体验中华文化的博大精深。无论你是想在家重现童年味道,还是想尝试异域风情,亦或是仅仅想了解不同地域的风土人情,这本书都能给你带来意想不到的收获。我强烈推荐给所有热爱美食、热爱生活的朋友们!

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有