具体描述

内容简介

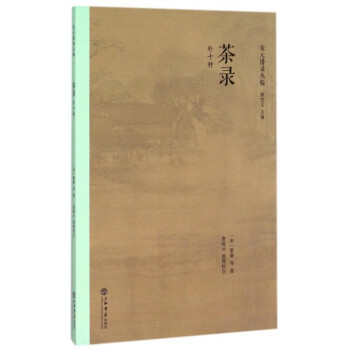

《苏州典范 品味:口感苏州 物产录》主要内容包括:水月茶、虎丘茶、天池茶、剔目·片茶、碧螺春、花茶、花露、三白酒、横泾酒、樱桃、梅子、枇杷、杨梅、柑橘、枣子、白果、板栗等。作者简介

王稼句,苏州人。中国作家协会会员。从事写作三十馀年,有著作七十馀种,以随笔为多,有《采桑小集》《笔桨集》《枕书集》《补读集》《砚尘集》《谈书小笺》《煎药小品》《秋水夜读》《看书琐记》《看书琐记二集》《看云小集》《昕橹小集》等。平索关心乡梓琐碎,有《苏州山水》《姑苏食话》《吴门四家》《吴门烟花》《三生花草梦苏州》《一时人物风尘外》《追忆》等,另校点、纂辑《苏州文献丛钞初编》《苏州园林历代文钞》《苏州山水名胜历代文钞》《古新郭文钞》《古保圣寺》等乡邦文献。内页插图

目录

引子壹水蔬部——水乡风物,清淡本色

莲藕

菱芰

芡实

荸荠

茭白

慈姑

水芹

莼菜

贰畦菜部——土沃田腴,田家风味

白菜

菠菜

荠菜

韭菜

马兰头

金花菜

蚕豆

香蕈

叁花果部——四时鲜果,篱落佳实

樱桃

梅子

枇杷

杨梅

柑橘

枣子

白果

板栗

肆鳞介部——鱼腥虾蟹,江湖珍馐

黄鱼

鲥鱼

刀鱼

鲈鱼

白鱼

银鱼

河豚

白虾

蚌蛤·蚬子·螺蛳

湖蟹

伍饮馔部——山茶村酒,闲情生涯

水月茶

虎丘茶

天池茶

剔目·片茶

碧螺春

花茶

花露

三白酒

横泾酒

血糯

后记

精彩书摘

莼菜,又名茆、凫葵、露葵、水葵、锦带、马蹄草等,属多年生宿根湖沼草本,苏州太湖、杭州西湖、萧山湘湖、松江三泖都以出产莼菜闻名。袁宏道在《湘湖》中对莼菜有很好的描绘:“其根如符,其叶微类初出水荷钱,其枝丫如珊瑚,而细又如鹿角菜,其冻如冰,如白胶,附枝叶间,清液泠泠欲滴。其味香粹滑柔,略如鱼髓蟹脂,而清轻远胜。半日而味变,一日而味尽,比之荔枝,尤觉娇脆矣。其品可以宠莲嬖藕,无得当者。惟花中之兰,果中之杨梅,可异类作配耳。”莼菜有两个有名的典故,都收入《世说新语》。《识鉴》说张翰在洛阳做官,见秋风乍起,不由思念起家乡的菰菜、莼羹、鲈鱼鲙,于是就以此为托词,翩然而归,这就是“莼鲈之思”的由来。《言语》则记录陆机和王武子的对话,王对陆夸示羊酪,认为没有比它更好吃的了,陆回答说:“有千里莼羹,未下盐豉耳。”据《齐民要术》记载,莼羹是以鲤鱼、莼菜为主料,煮沸后加盐豉制成。千百年来,“千里莼羹”的故事,已成为维系人们乡恋的纽带。

关于太湖莼菜,金友理《太湖备考》卷六说:“《图经》云:‘莼乃菜之上味,生水中,叶似凫葵,茎如钗股,亦名丝莼,味甘滑,最宜芼羹,三月至八月皆可食。’卢熊《府志》云:‘秋冬有蜗虫著其上,不可辨,食之损人。’向出三泖,今出太湖中西山之消夏湾、东山之南湖滨,东山尤甚。初山中人未知食莼,食之自邹舜五始。《震泽编》土产不载,盖是时尚未产也。”邹舜五名斯盛,吴县洞庭东山人,尝作《太湖采莼》,小引曰:“辛酉秋泛太湖,见紫莼杂出蘋荇间,讯诸旁人不识也,衍棹求之,得数里许。太湖向无莼,采自余始,因赋诗纪之。”诗凡两首,一首曰:“风静绿生烟,烟中荡小船。香丝萦手滑,清供得秋鲜。荇叶分圆缺,鲈鱼相后先。谁云是千里,采采自今年。”可见太湖莼菜本是野生,自天启元年邹斯盛方始采食,以后才进行培植。康熙三十八年,圣祖南巡,斯盛孙志宏(一作弘志)因献莼而得官。王应奎《柳南续笔》卷二记道:“太湖采莼,自明万历间邹舜五始。张君度为写《采莼图》,而陈仲醇、葛震甫诸公并有题句,一时传为韵事。康熙三十八年,车驾南巡,舜五孙志宏种莼四缸以献,而侑以《贡莼》诗二十首,并家藏《采莼图》。上命收莼送畅春苑,图卷发还,志宏着书馆效力。后以议叙,授山西岳阳县知县,时人目为‘莼官’。”

太湖莼菜固然有名,但采食已晚,两宋时则多记咏吴江莼菜,李彭老《摸鱼子》词曰:“过垂虹、四桥飞雨,沙痕初涨春水。腥波十里吴歈远,绿蔓半萦船尾。连复碎。爱滑卷青绡,香袅冰丝细。山人隽味。笑杜老无情,香羹碧涧,空只赋芹美。归期早,谁似季鹰高致。鲈鱼相伴菰米。红尘如海丘园梦,一叶又秋风起。湘湖外,看采撷、芳条际晓随鱼市。旧游漫记。但望极江南,秦鬟贺镜,渺渺隔烟翠。”此词上片赋吴江春莼,下片赋湘湖秋莼,可见当时吴江之莼已与湘湖齐名。直至晚近,有人仍认为吴江庞山湖的莼菜最佳,范烟桥《茶烟歇·莼》说:“江浙间湖泽多产莼,惟吴江城东庞山湖所产紫背丝细瘦,与他处白背丝粗肥者风味有别。余友许盥孚《话雨篷丛缀》云,宋杨万里有《咏莼》七律一首,明李长蘅曾取入画图,作长歌纪事。钱塘梁舟山、嘉禾曹仲梅题诗称赏。后武林余秋实为吴郡正谊山长时嗜莼,向庞山湖徐振之索之,至夏初莼已不生,秋实仍索不已,振之乃请夏茝谷绘莼成图册以报,秋实题‘秋风乡味’四字,又系以诗云:‘两桨凌晨逐浪开,筠篮轻载绿云来。柔丝温带龙涎滑,香叶青分翠荇胎。雅尚欲书高士传,清标羞伴美人杯。阿谁未醒尘劳梦,甚欲凭君一唤回。’一时属而和者数十家。振之复搜罗前人名作,汇成一帙为‘鲈乡物产’,艺林传为佳话。春日买棹看江村春台戏,以莼羹佐饭,可以急下数盂。故吾乡郑瘦山有‘一箸莼香拥楫吟’之句,颇能状其妙趣。二月莼初生,三月多嫩蕊,秋日虽亦有之,顾不及春莼之鲜美,故因秋风而动念,不过季鹰之托词耳。莼之产地不广,故嗜者甚少,且有不识为何物者,有疑而不敢下箸者。西湖佳馔,宋四嫂醋鱼外,当推莼羹,惟黏液去之殆尽,减其柔滑,殊不及吾乡所制。江城及濒湖诸乡,每值春仲清晨,荷担呼卖莼菜者,悠扬相接。秋初则多掉舟问售,年来吴郡中亦有此声矣。”

莼菜以嫩茎和嫩叶供食用,地下茎富含淀粉,可制馅心,嫩茎及幼叶外附透明胶汁,做汤入口润滑,清凉可口,别具风味,乃夏季宴席上的佳肴。莼菜最嫩之叶,名为卷心,以鸡汤加鲜笋、火腿为羹,味甚鲜美;其次取黄花鱼,做菜花鱼汤。若不得佳汤,则淡涩不能下咽。李渔《闲情偶寄》卷五说:“陆之蕈,水之莼,皆清虚妙物也。予尝以二物作羹,和以蟹之黄、鱼之肋,名曰四美羹。座客食而之,曰:‘今而后无下箸处矣。’”叶圣陶《藕与莼菜》也说:“在故乡的春天,几乎天天吃莼菜。莼菜本身没有味道,味道全在于好的汤。但是嫩绿的颜色与丰富的诗意,无味之味真足令人心醉。在每条街旁的小河里,石埠头总歇着一两条没篷的船,满舱盛着莼菜,是从太湖里捞来的。取得这样方便,当然能日餐一碗了。”

采莼多在晨光晞微之时,春寒料峭,揎臂赤足,劳作最是辛苦。吴时德有《采莼歌》咏道:“采菱采莲儿女情,年年不断横塘行。独有西山采薇者,千秋谁得同芳馨。我今采莼太湖沚,紫丝牵向清波里。任尔渔郎笑我为,野鸥亦渐成知己。归来月下放歌频,一片幽心照古人。”这是诗人遥看采莼的联想,实在不是自己的亲身感受。

……

前言/序言

上有天堂,下有苏杭。苏州素有“人间天堂”的美誉。苏州美,不仅美在她得天独厚的自然山水环境,也不仅美在她繁荣富庶的物质生活条件,更美在她悠久灿烂的传统文化。天时、地利、人和,三者共同造就了这座得天独厚的“人间天堂”。

一方水土养一方人。每个地方都有她的历史和文化。千百年来,世世代代的苏州人在创造物质文明的同时,也创造出了灿烂辉煌的吴地文化。苏州文化的独特性和丰厚性,体现在名城古镇、园林胜迹、街坊民居、小桥流水人家等特色鲜明的物化形态上,体现在昆曲、评弹、苏剧、吴门书画、诗文、丝绸、刺绣、雕刻等门类齐全的艺术形态上,还体现在文化心理的成熟、文化氛围的浓重、文化精神的彰显等诸多方面。明清两代,苏州更成为当时中国的文化中心之一。苏州,因其文化的历史悠久、薪火相传、历久弥新,特别是她的综合实力优势而成为中华文化一颗璀璨夺目的明珠,成为中华文化的典范城市和渊薮之区。

文化是根,是魂,是人们共有的精神家园。文化的凝结形成传统,文化的传承关乎未来。优秀传统文化具有涵养情操、修身益智、凝聚共识、励志图强等特殊价值。从“相土尝水,象天法地”的科学精神,到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负,到“天下兴亡.匹夫有责”的爱国情怀,再到改革开放以来形成的“张家港精神”、“昆山之路”、“园区经验”三大法宝,苏州文化蕴含着优秀传统人文精神的传承和弘扬。苏州文化的生命力在于绵延不绝、生生不息的传承和开拓,在传承优秀传统文化的同时,又能结合时代特点不断推陈出新,从而使苏州文化日益根深叶茂、绚丽多彩,使苏州大地始终生机盎然、繁荣昌盛。

用户评价

《口感苏州 物产录》这个书名,简直是为我量身定做的!作为一个对中华美食有着狂热追求的吃货,我总是对那些能够挖掘地方特色、深入剖析食材精髓的书籍情有独钟。而“口感苏州”这四个字,立刻就抓住了我的眼球。苏州,这个在中国美食地图上占有重要一席之地的城市,它的“口感”究竟是怎样的?是入口即化的松鼠鳜鱼,还是鲜甜醇厚的蟹粉小笼?我希望这本书能够超越简单的菜肴介绍,更深入地探讨苏州饮食的文化根源,比如苏州菜肴为何会形成如此独特的风格?是否受到地理环境、历史变迁、人文习俗的影响?“物产录”这个词,也让我充满了期待。我希望书中能够像一本百科全书一样,详细介绍苏州地区出产的各种食材,从水产、禽畜到蔬菜、菌菇,再到各种调味品,并附带专业的品鉴指南。比如,如何辨别出最新鲜的食材,不同季节的食材又有什么独特的风味和烹饪方式?我个人尤其对一些地方特有的、不为人知的“隐世美味”非常感兴趣,希望这本书能够为我揭开它们的神秘面纱。

评分《口感苏州 物产录》这本书,光是听名字就让人心生向往。我一直对那些能够深入挖掘地方饮食文化、展现地域特色的书籍情有独钟,而“口感苏州”这四个字,则精准地击中了我的兴趣点。我曾多次去过苏州,被那里的园林美景、温婉人情所折服,但对于其深厚的饮食文化,我却尚未有足够深入的了解。这本书的出现,恰好填补了这一空白。我期待书中能够细致地描绘出苏州独特的“口感”图谱,它不仅仅是舌尖上的味觉体验,更是一种对生活方式的品味和理解。书中是否会包含关于苏州传统节令美食的介绍?例如,端午节的粽子、中秋节的月饼,在苏州又是以何种独特的风味形式呈现?“物产录”这个部分,更是让我看到了本书的严谨与全面。我希望能在这部分中,了解到苏州地区有哪些引以为傲的特产,比如苏州特有的米种、水产品、蔬菜,甚至是一些独特的香料和调味品。我尤其好奇,书中是否会介绍一些关于这些物产的“前世今生”,它们是如何被发现、被培育,又如何在苏州的饮食文化中扮演重要角色的。我希望这本书能够让我对苏州的“口感”有一个全新的、更加深刻的认知。

评分仅仅是看到《口感苏州 物产录》的书名,我的味蕾就已经开始蠢蠢欲动了。我一直相信,最能代表一个地方的,往往是它最接地气的味道。苏州,这座充满诗意的城市,它的“口感”必定有着与众不同的韵味。“品味”二字,让我觉得这本书不仅仅是一本美食指南,更像是一次穿越时空的味觉旅行。我期待书中能够带我深入探寻苏州的美食脉络,从古老的官府菜,到精致的文人菜,再到市井小民的家常菜,一一品味其中的差异与精妙。我尤其对那些能够体现江南水乡特色的食材和烹饪方式感兴趣,例如,书中是否会详细介绍河鲜的妙用,如何将小小的河虾烹饪出令人惊艳的口感?又或者,对于苏州人钟爱的时令蔬菜,是否会有独到的处理方法,使其发挥出最鲜美的味道?“物产录”的加入,更是让我看到了本书的深度。我希望书中能够提供关于苏州各类物产的详尽信息,包括它们的产地、特性、营养价值,以及最佳的食用方法。如果还能附带一些关于如何在家中复刻经典苏式菜肴的步骤和窍门,那将是再好不过了。

评分读完《口感苏州 物产录》的封面,我脑海里立刻浮现出许多关于苏州的画面。我曾在盛夏时节漫步在苏州的街巷,感受那份古朴与宁静;也曾在秋高气爽的日子里,品尝过地道的苏式糕点,那甜而不腻的口感至今让我回味无穷。这本书的名字,似乎正是对这些美好回忆的一种召唤。我尤其对“品味”二字印象深刻。它意味着这本书不仅仅是简单的食材罗列,更是一种对生活品质的追求,一种对地域文化的深度体验。我希望书中能够展现苏州人如何将对生活的热爱融入到一日三餐之中,如何通过对食材的精心挑选和烹饪的巧思,创造出令人称道的“口感”。例如,书中是否会介绍苏州人家中,如何根据时令的变化,变换出不同的菜肴?又或者,是否会探讨苏州菜肴中,为何总是那么恰到好处地平衡了鲜、甜、咸、香?我对于那些能够展现地域文化独特性的细节非常感兴趣,比如苏州人对“不时不食”的坚持,以及他们对于食材的敬畏之心。我期望这本书能够像一位温婉的苏州女子,娓娓道来,让我沉醉其中,体验到那份独属于苏州的“口感”之美。

评分《口感苏州 物产录》这本书,光是书名就足够让人好奇了。作为一名资深吃货,我一直对“口感”二字情有独钟,它不仅仅是对味道的描述,更是对一种生活态度的解读。书名中的“苏州”二字,更是勾起了我无限的遐想。苏州,这座以精致、细腻、婉约著称的江南水乡,它的“口感”会是怎样的呢?是清晨薄雾中淡淡的茶香,还是午后阳光下糯米团的软糯?是园林里偶遇的一抹清泉,还是巷弄深处飘来的吴侬软语?“物产录”则暗示了这本书不仅仅是关于美食的味蕾体验,更将深入挖掘苏州土地孕育出的万千物产,从食材的源头到餐桌的呈现,为读者构建一幅立体的苏州风物画卷。我特别期待书中能有详细介绍苏州特色食材的篇章,比如阳澄湖大闸蟹的选购技巧,太湖三白的新鲜度辨别,以及一些名不见经传却独具风味的本地蔬菜、菌菇等。当然,我也希望作者能挖掘出那些隐藏在寻常巷陌中的老字号,记录下它们传承百年的烹饪秘诀和背后的故事。我个人非常看重食材的新鲜度和产地的特色,所以如果这本书能够做到这一点,那绝对会是我的案头必备。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有