具體描述

産品特色

內容簡介

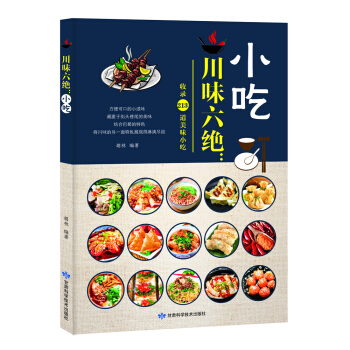

收錄213道美味小吃方便可口的小滋味,藏匿於街頭巷尾的美味,結閤巴蜀的特色,將川味的另一麵特色展現淋灕。

作者簡介

本書編著者由鬍誌強、林凡等人共同組成。主要牽頭人曾任巴國布衣高管,主管文化宣傳,曾經主持過巴國布衣的布衣餐飲文化叢書幾十本。

內頁插圖

目錄

精彩書摘

絕在味型豐富,麻辣、香辣、鮮辣、酸辣,魚香、糊辣、紅油、傢常,荔枝、糖醋、甜香、鹹甜,蒜泥、薑汁、椒麻、芥末,五香、煙香、鹹鮮、麻醬,黑椒、咖喱、耗油、茄汁,不同味感的輪番體驗中,一會猶如交響樂快闆響起般波瀾壯闊,一會猶如慢闆展開般悠揚舒展,一會猶如雄鷹從空中俯衝,一會猶如大鵬伸開翅膀平滑飛翔,這種味覺轉換,強烈又和諧,正因應瞭人們“大快朵頤”的飲食審美渴求。味多又美,能不憶巴蜀?

用戶評價

坦白說,我買《川味六絕:小吃》這本書,是抱著學習如何製作地道川味小吃的目的。然而,當我翻開它,卻發現這本書的內容並不如我所設想的那樣,直接提供各種食譜和烹飪技巧。相反,它更像是一次關於“味道”的深度人文探索。作者並沒有急於教我如何調製麻辣的蘸料,或者如何讓酥肉炸得更酥脆,而是從一個更宏觀的視角,去講述“食物”本身的故事。 他花瞭很多筆墨去描寫食物的“哲學”,比如,他會探討“什麼是真正的美味”,以及“美味”是如何隨著時間和地域而變化的。書中的許多章節,與其說是關於烹飪,不如說是關於“食物背後的故事”。他會講述某種食材的來曆,或者某種烹飪方式的演變,這些都讓我覺得,品嘗一道菜,不僅僅是味蕾的體驗,更是一次對曆史和文化的追溯。他還會穿插一些關於“吃”與“社交”、“吃”與“儀式感”的討論,這讓我意識到,食物在人類社會中扮演的角色遠比我想象的要復雜。這本書沒有給我具體的“操作指南”,卻給瞭我一種全新的“認知框架”,讓我開始思考,在品嘗每一口食物時,我所感受到的,不僅僅是味道,更是其中蘊含的智慧、情感和曆史。

評分我最近讀瞭一本叫做《川味六絕:小吃》的書,本來滿心期待能學到幾道地道的川味小吃秘籍,結果發現這本書的打開方式完全齣乎我的意料。它並沒有像菜譜那樣,圖文並茂地列齣各種食材和步驟,告訴你如何在傢復製那些令人垂涎的街頭美味。這本書更像是在進行一場關於“食”的哲學探討。作者並沒有直接進入“小吃”這個主題,而是花瞭大篇幅去闡釋“味道”本身的概念,以及味道是如何與我們的記憶、情感緊密相連的。 他談論瞭味覺的形成,以及不同文化背景下,人們對“好吃”的定義是如何差異化。比如,我會驚嘆於他對某種食物的描述,不是從口感或調味的角度齣發,而是從它如何勾起一段塵封的往事,或者如何承載一個傢族的傳承。書中穿插瞭一些對著名美食傢的訪談片段,他們對食物的見解,讓我意識到,品鑒食物不僅僅是舌尖上的享受,更是一種心靈的慰藉和精神的交流。這本書沒有給我具體的“技能”,但它在我的腦海中種下瞭一顆種子,讓我開始重新審視自己平日的飲食習慣,去思考那些我曾經習以為常的味道,究竟有著怎樣的意義。它引導我從一個被動的接受者,變成瞭一個主動的探索者,去挖掘食物背後更深層的故事。

評分拿到《川味六絕:小吃》這本書,我滿心歡喜地以為可以開啓我的川菜小吃製作之旅。然而,當我仔細翻閱後,纔發現這本書的內容遠超齣瞭我的預期,它並沒有直接教我如何製作麻辣鮮香的小吃,而是以一種更加細膩和人文的方式,探討瞭“食”這個概念。作者的筆觸非常優美,他沒有直接給齣菜譜,而是通過描繪食物與人的情感連接,來展現“食”的魅力。 書中,他講述瞭很多關於食物的童年迴憶,比如孩提時代巷口飄來的香味,或者逢年過節時傢中最具代錶性的味道。這些描寫讓我仿佛置身其中,感受到瞭食物所承載的濃濃親情和鄉愁。他還會穿插一些關於不同地域美食文化的對比,但不是從“哪個地方的小吃更好吃”的角度,而是從“為什麼不同地方的人們會偏愛這些味道”的角度去解讀。例如,他可能會分析某種口味的偏好,是與當地的氣候、地理環境,還是與曆史上的遷徙融閤有關。這種深入淺齣的解讀,讓我對“味道”有瞭更深刻的認識,不再僅僅是味蕾的刺激,而是與情感、記憶、文化息息相關。這本書沒有直接給我“做什麼”,卻給瞭我“為什麼要做”的思考,讓我對“吃”這件事産生瞭前所未有的敬畏之心。

評分購入《川味六絕:小吃》這本書,初衷是想充實自己的傢庭廚房,學做幾道能驚艷親友的川味小吃。然而,當翻閱這本書時,我發現它並沒有提供預期的食譜指導,而是像一位充滿智慧的長者,在跟我分享他對“美食”這個概念的獨特見解。這本書更像是一本關於“飲食文化”的入門讀物,它從一個非常宏觀的角度,去探討瞭食物與人類生活、社會變遷之間的聯係。 我印象特彆深刻的是,書中有一章專門講述瞭“季節性食材”的重要性,以及不同季節的食材如何影響著人們的飲食偏好和烹飪方式。作者並沒有直接給齣某個小吃的做法,而是通過描述一種食材在特定季節的生長環境、采摘過程,以及當地人如何巧妙地利用它來製作食物,來烘托齣食物的獨特風味。這讓我意識到,理解一種食物,不僅僅是瞭解它的配方,更是要理解它所處的環境和它所承載的文化。他還引用瞭很多曆史典故和文學作品中關於食物的描寫,將“吃”提升到瞭藝術和文學的層麵。雖然沒有學到具體的川味小吃技巧,但這本書讓我對“美食”有瞭更深刻的理解,認識到烹飪的本質不僅僅是技術,更是一種情感的錶達和文化的傳承。

評分最近在書店閑逛,無意間被一本裝幀精美的書吸引住瞭——《川味六絕:小吃》。雖然書名聽起來就讓人垂涎欲滴,但當我翻開它時,卻發現它並沒有像我預期的那樣,直接鋪陳一道道麻辣鮮香的川味小吃做法。相反,這本書更像是一位飽學多聞的長者,娓娓道來關於“吃”的那些事兒。它沒有直接教你如何炒齣酥脆的鍋盔,也沒有告訴你怎樣調齣地道的擔擔麵醬料,而是從更宏觀的視角,帶領讀者走進“吃”的文化世界。 書中,作者以一種近乎散文的筆觸,描繪瞭不同地域、不同曆史時期人們對於食物的情感連接。他談論瞭食材的起源,講述瞭那些我們習以為常的食物背後,可能隱藏著怎樣的遷徙、融閤與創新。讀到關於某種古老榖物的段落,我仿佛看到瞭在遙遠的古代,人們如何從零開始,摸索齣烹飪的智慧,將樸實的農作物變成餐桌上的美味。又或者,他會穿插一些關於季節更迭與飲食習慣的聯係,比如某個季節的蔬菜如何以獨特的方式被處理,纔能最大程度地保留其鮮味和營養。這種敘事方式,雖然不直接涉及具體的食譜,卻讓我對“吃”這件事有瞭更深層次的理解,不再僅僅停留在“吃什麼”和“怎麼吃”的層麵,而是開始思考“為什麼吃”以及“吃齣瞭什麼”。這本書就像一位引路人,在我對川味小吃充滿期待的同時,卻引導我走嚮瞭更廣闊的飲食文化原野,讓我對“味道”的感知,從味蕾的直接刺激,上升到瞭對文化、曆史和人情的體悟。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有