具体描述

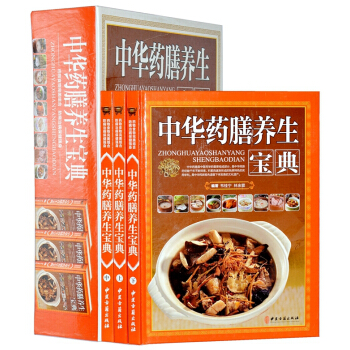

书名: 中华药膳养生宝典

定价: 480.00元

出版社名称: 中医古籍出版社

出版时间: 2014年4月

开本: 16开

ISBN编号: 9787515205755

实物拍摄

用户评价

我一直是个美食爱好者,同时也非常注重健康。当我看到《中华药膳养生宝典》的封面时,就被它那种浓厚的中国传统文化气息所吸引。书的整体设计非常大气,全套三册的包装也很精美,无论是自己收藏还是送给长辈,都显得非常有档次。内容方面,这本书的亮点在于将传统的中医理论与现代的烹饪技法相结合,让药膳不再是药味十足、口感奇怪的“黑暗料理”,而是色香味俱全、营养丰富的美味佳肴。我翻阅了一下,里面介绍了不少我闻所未闻的药膳搭配,比如“当归炖鸡”的改良做法,“枸杞菊花粥”的创新口味等等,都让我跃跃欲试。这本书不仅仅是一本食谱,更像是一本关于如何通过饮食来调理身体、提升生活品质的指南。

评分说实话,我一直对中医养生有些望而却步,总觉得那些理论太深奥,难以理解和应用。但《中华药膳养生宝典》的出现,彻底改变了我的看法。这本书用非常通俗易懂的语言,将中医的养生智慧与日常饮食巧妙地结合起来。我尤其喜欢它对各种药材的介绍,不再是枯燥的名词解释,而是详细阐述了它们的功效、性味归经,以及最关键的——在烹饪中如何运用。书中的食谱设计也非常人性化,考虑到了不同人群的需求,比如针对女性的补气血、调理月经,针对男性的壮阳益精,还有针对老年人的健脾胃、强筋骨等等。我试着按照书里的一个食谱做了银耳莲子羹,不仅味道好,而且真的感觉身体轻松了很多,这种“润物细无声”的调理方式,比吃药来得更自然,也更让我心安。

评分刚拿到这套《中华药膳养生宝典》真是惊喜连连!16开的全套三册,沉甸甸的,光是拿在手里就觉得质感十足。翻开第一册,那些精美的彩图简直让人食指大动,每一种药材、每一样菜肴都拍得栩栩如生,色彩鲜艳,光泽诱人,完全不像我之前看过的那些食谱书,要么图片模糊不清,要么色彩暗淡。铜版纸的印刷质量也毋庸置疑,摸上去滑滑的,韧性很好,感觉会很耐翻。我一直对食疗养生很感兴趣,但总觉得市面上的书要么太理论化,要么太浅显,很难找到一本既有深度又有实践性的。这套书的装帧设计就透露着一种专业和考究,让我对里面的内容充满了期待,迫不及待想深入研究一下,看看里面到底有哪些养生妙方,能否真正改善我的体质,实现“药食同源”的健康理念。

评分收到《中华药膳养生宝典》后,最让我印象深刻的就是它详实的内容和细致的讲解。我之前买过一些食谱书,内容要么过于简单,要么就是一堆名词堆砌,根本看不懂。但这本书不同,它会详细解释每一种食材的药用价值,还会告诉你为什么要这样搭配,以及它对身体有什么具体的好处。我一直有个困扰,就是夏天容易上火,嗓子不舒服,尝试了很多方法效果都不明显。在这套书里,我找到了一个关于“清热解毒”的药膳食谱,里面用的都是非常常见的食材,比如绿豆、海带、冬瓜等等,做法也简单易学。我按照书上的方法做了一次,连喝了几天,感觉嗓子舒服了很多,整个人都神清气爽。这种“对症下药”的食疗方法,让我觉得养生不再是遥不可及的事情。

评分作为一名中医爱好者,我对《中华药膳养生宝典》的期待值非常高,拿到手后更是爱不释卷。这套书的排版设计非常人性化,彩图的运用恰到好处,让原本有些枯燥的药材和食谱变得生动有趣。更重要的是,它在理论和实践之间找到了一个绝佳的平衡点。书中的药膳方子,既有深厚的中医理论支撑,又考虑到了现代人的口味和烹饪习惯,很多食谱都非常实用,容易上手。我尤其欣赏它对不同季节、不同体质人群的食疗建议,让养生变得更加个性化。我已经迫不及待地想尝试书中的几个方子,比如针对我经常失眠的“安神助眠”药膳,还有我母亲常年受困扰的“风湿关节”调理食谱。我相信,这套书将成为我家庭养生保健的宝贵财富。

评分正在学习

评分一般一般

评分很满意

评分正在学习

评分正在学习

评分很满意

评分正在学习

评分一般一般

评分很满意

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有