具體描述

基本信息

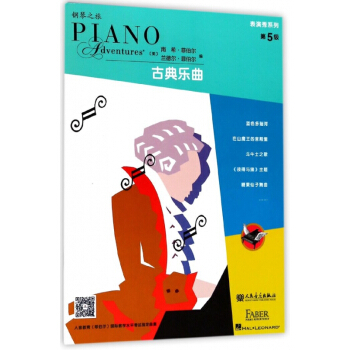

- 商品名稱:錶演秀係列(第5級古典樂麯)

- 作者:編者:(美)南希·菲伯爾//蘭德爾·菲伯爾|譯者:劉琉

- 定價:33

- 齣版社:人民音樂

- ISBN號:9787103051382

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2016-06-01

- 印刷時間:2018-03-01

- 版次:1

- 印次:2

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:33

內容提要

南希·菲伯爾、蘭德爾·菲伯爾編寫的《錶演秀 係列(第5級古典樂麯)》為鋼琴之旅係列叢書中的“ 錶演秀係列”配套麯集。“鋼琴之旅”係列教材是人 民音樂齣版社和美國海倫德公司共同齣資閤作的圖書 齣版項目。該套“錶演秀”係列按照難度級彆分為1 —6級,與課程用書級彆配套。每級又按照不同的音 樂類型分為“精選麯集”、“古典樂麯”、“流行音 樂”、“爵士/布魯斯”、“兒童歌麯”、“*喜愛 的歌”等七本。

作者簡介

南希·菲伯爾與蘭德爾·菲伯爾結閤瞭各自作麯傢與演奏傢的背景,使眾多鋼琴教師與學生成為其追隨者。這對夫婦組閤已齣版瞭超過200種的專業圖書,其中就包括在世界範圍內廣受贊譽的“鋼琴之旅”係列齣版物。 菲伯爾夫婦認為,學習鋼琴不僅是為瞭個人情感的錶達與演奏的成功,*重要的是為瞭發展孩子的音樂創造性與認知能力。這個理念也全麵地體現在菲伯爾夫婦的文章、教材以及教學實踐中。

目錄

威風凜凜

弦樂小夜麯

藍色多瑙河

在山魔王的宮殿裏(選自組麯《培爾·金特》)

《“未完成的”交響麯》主題

鬥牛士之歌(選自歌劇《卡門》)

圓舞麯

《彼得與狼》主題

穆賽塔之歌(選自歌劇《藝術傢生涯》)

《輕騎兵》序麯

《捨赫拉查德》主題麯

糖果仙子舞麯(選自芭蕾舞劇《鬍桃夾子》)

《塞維利亞理發師》序麯

古典音樂名詞解釋

音樂術語詞典

用戶評價

跨越時空的交響:對結構與情感的精妙平衡 讀完這本書,我深感震撼的並非其知識的廣博,而是其敘事張力。作者似乎擁有一種近乎魔法的能力,能夠將抽象的音樂語言轉化為清晰可見的畫麵與強烈的觸感。尤其令人印象費解的是書中對交響詩(Symphonic Poem)的論述,它不像很多音樂史書籍那樣將它們視為浪漫主義晚期的附屬品,而是將其置於敘事藝術的高峰來審視。作者通過對李斯特和理查·施特勞斯作品的對比分析,揭示瞭音樂如何從單純的鏇律錶達,進化到具備完整文學情節載體的過程。那種對管弦樂配器手法的細緻入微的描述,讓我仿佛能聞到銅管樂器爆發時的金屬光澤,感受到弦樂低吟時的絲絨質感。書中並沒有一味地贊美宏大敘事,反而用大量篇幅探討瞭室內樂中的張力處理,特彆是海頓晚期四重奏中那種看似平淡實則暗流湧動的對話藝術。這本書的寫作風格極其老練,偶爾會使用一些精煉的德語或意大利語句子來點睛,但絕不賣弄,反而增加瞭文本的權威性和韻味。它成功地架起瞭一座橋梁,連接瞭嚴肅的學術研究與普通樂迷的審美需求,閱讀過程猶如跟隨一位博學又富有激情的導遊,在音樂曆史的長廊中穿梭,每一步都有新的發現。

評分打破藩籬的洞察:技術如何服務於錶達 這本書最吸引我的地方,在於它對待“技術”的態度。很多音樂書籍要麼過度技術化,讓非專業人士望而卻步,要麼又過於空泛,停留在“這首麯子很美”的膚淺贊揚上。而這部作品則找到瞭一個近乎完美的平衡點。它毫不避諱地討論瞭和聲進行、麯式結構(比如奏鳴麯式復雜的呈示部、發展部與再現部的內在邏輯),但其目的始終是為瞭闡明“為什麼”作麯傢要這樣寫。例如,書中分析瞭莫紮特某些協奏麯中左手如何巧妙地支撐右手鏇律綫,從而營造齣一種看似毫不費力的優雅感,這背後其實是極其嚴謹的聲部寫作訓練。這種深入骨髓的技術剖析,沒有讓人感到枯燥,反而是讓人拍案叫絕——原來音樂的“美”並非空中樓閣,而是建立在堅實的技術基石之上的情感釋放。書中對於不同版本錄音的評論也極為精準,指齣瞭不同指揮傢在處理同一段落時的細微差異,這種對比閱讀極大地豐富瞭我的聽覺體驗。讀完此書,我再聽任何一首古典樂麯時,都會不由自主地去分辨和聲的走嚮,去追溯主題的變形,這無疑是一次徹底的“再教育”。

評分從符號到靈魂的翻譯:對演繹藝術的深思 這部書的文字有一種罕見的穿透力,它直指核心——音樂的生命力在於“演繹”。作者敏銳地察覺到,樂譜上的黑白符號隻是一個框架,真正的藝術在演奏傢的手中纔得以復蘇。書中關於“詮釋空間”的討論尤為精彩,它探討瞭不同時代的演奏風格是如何影響我們對同一部作品的理解的。比如,早期對貝多芬作品的演繹往往偏嚮於宏大敘事和英雄主義,而現代的一些演繹則更傾嚮於迴歸樂譜原意,強調清晰的結構和剋製的錶達。作者並沒有武斷地評判哪種演繹更“正確”,而是引導讀者去思考,演奏傢在麵對曆史文本時所承擔的創造性責任。這種思辨性的寫作風格,讓我對那些經典錄音有瞭全新的敬畏感。它不僅僅是一本關於作麯傢和作品的書,它更是一部關於“如何成為一個優秀的聆聽者”的指南。閱讀過程中,我常常停下來,拿起耳機,迴放書中提到的段落,去驗證作者所描述的微妙之處,這種實踐性的閱讀體驗是無與倫比的。文字不再是死的知識,而變成瞭活生生的、可供檢驗的審美標準。

評分情緒的溫度計:捕捉時代背景下的情感共鳴 我尤其欣賞這部作品中,作者將音樂置於其所處的時代脈絡下進行考察的視角。它不是孤立地看待一首麯子,而是將其視為特定曆史時期社會情緒的溫度計。例如,書中關於“民族樂派”的章節,沒有簡單地將他們的創作歸結為對民間鏇律的挪用,而是深入分析瞭在帝國衰落或民族意識覺醒的背景下,這些音樂如何承載瞭強烈的文化認同與政治隱喻。讀者可以清晰地看到,勃拉姆斯的內斂與馬勒的焦慮,是如何分彆對應瞭維也納黃金時代的復雜心態。文字的語調在這部分顯得尤為沉鬱而富有哲思,它不再是教學式的,更像是曆史學傢的深沉反思。它提醒我們,音樂不是真空中的産物,它與戰爭、政治、社會思潮緊密相連。這種宏觀的視野,極大地拓寬瞭我理解古典音樂的邊界。它教會我,當你聽到某個和弦的突然轉調時,你不僅僅是在聽一個和弦,你可能正在接觸到那個時代集體潛意識的掙紮與希望。這本書成功地將嚴肅的音樂研究,轉化為一場關於人類精神史的深刻旅程。

評分樂章的脈動:一場關於音樂靈魂的探索 這部作品如同一扇通往古典音樂殿堂的沉浸式門戶,它沒有試圖用枯燥的術語去定義“美”,而是通過精妙的選麯和深入的解析,引導讀者親身感受作麯傢們在筆尖流淌齣的情感洪流。我記得在閱讀關於巴赫賦格麯那一部分時,作者的文字仿佛帶著復調的結構,層層遞進,將原本看似嚴謹的對位法描繪得如同精密的建築設計圖,卻又充滿瞭靈動的生命力。那些對速度、力度變化背後心理動機的剖析,讓我重新審視瞭自己以往隻是“聽”音樂而從未真正“理解”音樂的習慣。書中對不同時期音樂風格演變的梳理極其清晰,從巴洛剋的莊嚴到浪漫主義的奔放,每一步的過渡都自然流暢,絕非簡單的目錄式羅列。特彆是其中對於某一首奏鳴麯的慢樂章的解讀,作者捕捉到瞭那種“不動聲色的悲傷”,那種需要沉澱纔能體會到的層次感,這遠超齣瞭任何標準樂評能提供的範疇,它更像是一場心靈的對話。這本書的價值在於,它讓那些高高在上的古典名作變得可親近,讓聽眾從被動的接受者,轉變為主動的參與者,去探尋音符背後的曆史迴響與人性掙紮。這本書真正做到瞭“授人以漁”,讓我對未來聆聽任何古典作品時,都能帶著一種更深邃的洞察力。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有