具体描述

基本信息

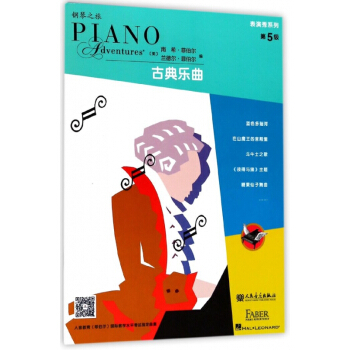

- 商品名称:表演秀系列(第5级古典乐曲)

- 作者:编者:(美)南希·菲伯尔//兰德尔·菲伯尔|译者:刘琉

- 定价:33

- 出版社:人民音乐

- ISBN号:9787103051382

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2016-06-01

- 印刷时间:2018-03-01

- 版次:1

- 印次:2

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:33

内容提要

南希·菲伯尔、兰德尔·菲伯尔编写的《表演秀 系列(第5级古典乐曲)》为钢琴之旅系列丛书中的“ 表演秀系列”配套曲集。“钢琴之旅”系列教材是人 民音乐出版社和美国海伦德公司共同出资合作的图书 出版项目。该套“表演秀”系列按照难度级别分为1 —6级,与课程用书级别配套。每级又按照不同的音 乐类型分为“精选曲集”、“古典乐曲”、“流行音 乐”、“爵士/布鲁斯”、“儿童歌曲”、“*喜爱 的歌”等七本。

作者简介

南希·菲伯尔与兰德尔·菲伯尔结合了各自作曲家与演奏家的背景,使众多钢琴教师与学生成为其追随者。这对夫妇组合已出版了超过200种的专业图书,其中就包括在世界范围内广受赞誉的“钢琴之旅”系列出版物。 菲伯尔夫妇认为,学习钢琴不仅是为了个人情感的表达与演奏的成功,*重要的是为了发展孩子的音乐创造性与认知能力。这个理念也全面地体现在菲伯尔夫妇的文章、教材以及教学实践中。

目录

威风凛凛

弦乐小夜曲

蓝色多瑙河

在山魔王的宫殿里(选自组曲《培尔·金特》)

《“未完成的”交响曲》主题

斗牛士之歌(选自歌剧《卡门》)

圆舞曲

《彼得与狼》主题

穆赛塔之歌(选自歌剧《艺术家生涯》)

《轻骑兵》序曲

《舍赫拉查德》主题曲

糖果仙子舞曲(选自芭蕾舞剧《胡桃夹子》)

《塞维利亚理发师》序曲

古典音乐名词解释

音乐术语词典

用户评价

从符号到灵魂的翻译:对演绎艺术的深思 这部书的文字有一种罕见的穿透力,它直指核心——音乐的生命力在于“演绎”。作者敏锐地察觉到,乐谱上的黑白符号只是一个框架,真正的艺术在演奏家的手中才得以复苏。书中关于“诠释空间”的讨论尤为精彩,它探讨了不同时代的演奏风格是如何影响我们对同一部作品的理解的。比如,早期对贝多芬作品的演绎往往偏向于宏大叙事和英雄主义,而现代的一些演绎则更倾向于回归乐谱原意,强调清晰的结构和克制的表达。作者并没有武断地评判哪种演绎更“正确”,而是引导读者去思考,演奏家在面对历史文本时所承担的创造性责任。这种思辨性的写作风格,让我对那些经典录音有了全新的敬畏感。它不仅仅是一本关于作曲家和作品的书,它更是一部关于“如何成为一个优秀的聆听者”的指南。阅读过程中,我常常停下来,拿起耳机,回放书中提到的段落,去验证作者所描述的微妙之处,这种实践性的阅读体验是无与伦比的。文字不再是死的知识,而变成了活生生的、可供检验的审美标准。

评分乐章的脉动:一场关于音乐灵魂的探索 这部作品如同一扇通往古典音乐殿堂的沉浸式门户,它没有试图用枯燥的术语去定义“美”,而是通过精妙的选曲和深入的解析,引导读者亲身感受作曲家们在笔尖流淌出的情感洪流。我记得在阅读关于巴赫赋格曲那一部分时,作者的文字仿佛带着复调的结构,层层递进,将原本看似严谨的对位法描绘得如同精密的建筑设计图,却又充满了灵动的生命力。那些对速度、力度变化背后心理动机的剖析,让我重新审视了自己以往只是“听”音乐而从未真正“理解”音乐的习惯。书中对不同时期音乐风格演变的梳理极其清晰,从巴洛克的庄严到浪漫主义的奔放,每一步的过渡都自然流畅,绝非简单的目录式罗列。特别是其中对于某一首奏鸣曲的慢乐章的解读,作者捕捉到了那种“不动声色的悲伤”,那种需要沉淀才能体会到的层次感,这远超出了任何标准乐评能提供的范畴,它更像是一场心灵的对话。这本书的价值在于,它让那些高高在上的古典名作变得可亲近,让听众从被动的接受者,转变为主动的参与者,去探寻音符背后的历史回响与人性挣扎。这本书真正做到了“授人以渔”,让我对未来聆听任何古典作品时,都能带着一种更深邃的洞察力。

评分情绪的温度计:捕捉时代背景下的情感共鸣 我尤其欣赏这部作品中,作者将音乐置于其所处的时代脉络下进行考察的视角。它不是孤立地看待一首曲子,而是将其视为特定历史时期社会情绪的温度计。例如,书中关于“民族乐派”的章节,没有简单地将他们的创作归结为对民间旋律的挪用,而是深入分析了在帝国衰落或民族意识觉醒的背景下,这些音乐如何承载了强烈的文化认同与政治隐喻。读者可以清晰地看到,勃拉姆斯的内敛与马勒的焦虑,是如何分别对应了维也纳黄金时代的复杂心态。文字的语调在这部分显得尤为沉郁而富有哲思,它不再是教学式的,更像是历史学家的深沉反思。它提醒我们,音乐不是真空中的产物,它与战争、政治、社会思潮紧密相连。这种宏观的视野,极大地拓宽了我理解古典音乐的边界。它教会我,当你听到某个和弦的突然转调时,你不仅仅是在听一个和弦,你可能正在接触到那个时代集体潜意识的挣扎与希望。这本书成功地将严肃的音乐研究,转化为一场关于人类精神史的深刻旅程。

评分打破藩篱的洞察:技术如何服务于表达 这本书最吸引我的地方,在于它对待“技术”的态度。很多音乐书籍要么过度技术化,让非专业人士望而却步,要么又过于空泛,停留在“这首曲子很美”的肤浅赞扬上。而这部作品则找到了一个近乎完美的平衡点。它毫不避讳地讨论了和声进行、曲式结构(比如奏鸣曲式复杂的呈示部、发展部与再现部的内在逻辑),但其目的始终是为了阐明“为什么”作曲家要这样写。例如,书中分析了莫扎特某些协奏曲中左手如何巧妙地支撑右手旋律线,从而营造出一种看似毫不费力的优雅感,这背后其实是极其严谨的声部写作训练。这种深入骨髓的技术剖析,没有让人感到枯燥,反而是让人拍案叫绝——原来音乐的“美”并非空中楼阁,而是建立在坚实的技术基石之上的情感释放。书中对于不同版本录音的评论也极为精准,指出了不同指挥家在处理同一段落时的细微差异,这种对比阅读极大地丰富了我的听觉体验。读完此书,我再听任何一首古典乐曲时,都会不由自主地去分辨和声的走向,去追溯主题的变形,这无疑是一次彻底的“再教育”。

评分跨越时空的交响:对结构与情感的精妙平衡 读完这本书,我深感震撼的并非其知识的广博,而是其叙事张力。作者似乎拥有一种近乎魔法的能力,能够将抽象的音乐语言转化为清晰可见的画面与强烈的触感。尤其令人印象费解的是书中对交响诗(Symphonic Poem)的论述,它不像很多音乐史书籍那样将它们视为浪漫主义晚期的附属品,而是将其置于叙事艺术的高峰来审视。作者通过对李斯特和理查·施特劳斯作品的对比分析,揭示了音乐如何从单纯的旋律表达,进化到具备完整文学情节载体的过程。那种对管弦乐配器手法的细致入微的描述,让我仿佛能闻到铜管乐器爆发时的金属光泽,感受到弦乐低吟时的丝绒质感。书中并没有一味地赞美宏大叙事,反而用大量篇幅探讨了室内乐中的张力处理,特别是海顿晚期四重奏中那种看似平淡实则暗流涌动的对话艺术。这本书的写作风格极其老练,偶尔会使用一些精炼的德语或意大利语句子来点睛,但绝不卖弄,反而增加了文本的权威性和韵味。它成功地架起了一座桥梁,连接了严肃的学术研究与普通乐迷的审美需求,阅读过程犹如跟随一位博学又富有激情的导游,在音乐历史的长廊中穿梭,每一步都有新的发现。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有