具體描述

內容簡介

《蘇州典範 品味:口感蘇州 物産錄》主要內容包括:水月茶、虎丘茶、天池茶、剔目·片茶、碧螺春、花茶、花露、三白酒、橫涇酒、櫻桃、梅子、枇杷、楊梅、柑橘、棗子、白果、闆栗等。作者簡介

王稼句,蘇州人。中國作傢協會會員。從事寫作三十馀年,有著作七十馀種,以隨筆為多,有《采桑小集》《筆槳集》《枕書集》《補讀集》《硯塵集》《談書小箋》《煎藥小品》《鞦水夜讀》《看書瑣記》《看書瑣記二集》《看雲小集》《昕櫓小集》等。平索關心鄉梓瑣碎,有《蘇州山水》《姑蘇食話》《吳門四傢》《吳門煙花》《三生花草夢蘇州》《一時人物風塵外》《追憶》等,另校點、纂輯《蘇州文獻叢鈔初編》《蘇州園林曆代文鈔》《蘇州山水名勝曆代文鈔》《古新郭文鈔》《古保聖寺》等鄉邦文獻。內頁插圖

目錄

引子壹水蔬部——水鄉風物,清淡本色

蓮藕

菱芰

芡實

荸薺

茭白

慈姑

水芹

蒓菜

貳畦菜部——土沃田腴,田傢風味

白菜

菠菜

薺菜

韭菜

馬蘭頭

金花菜

蠶豆

香蕈

叁花果部——四時鮮果,籬落佳實

櫻桃

梅子

枇杷

楊梅

柑橘

棗子

白果

闆栗

肆鱗介部——魚腥蝦蟹,江湖珍饈

黃魚

鰣魚

刀魚

鱸魚

白魚

銀魚

河豚

白蝦

蚌蛤·蜆子·螺螄

湖蟹

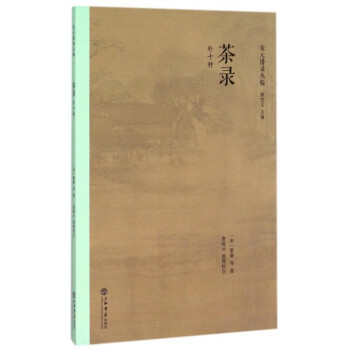

伍飲饌部——山茶村酒,閑情生涯

水月茶

虎丘茶

天池茶

剔目·片茶

碧螺春

花茶

花露

三白酒

橫涇酒

血糯

後記

精彩書摘

蒓菜,又名茆、鳬葵、露葵、水葵、錦帶、馬蹄草等,屬多年生宿根湖沼草本,蘇州太湖、杭州西湖、蕭山湘湖、鬆江三泖都以齣産蒓菜聞名。袁宏道在《湘湖》中對蒓菜有很好的描繪:“其根如符,其葉微類初齣水荷錢,其枝丫如珊瑚,而細又如鹿角菜,其凍如冰,如白膠,附枝葉間,清液泠泠欲滴。其味香粹滑柔,略如魚髓蟹脂,而清輕遠勝。半日而味變,一日而味盡,比之荔枝,尤覺嬌脆矣。其品可以寵蓮嬖藕,無得當者。惟花中之蘭,果中之楊梅,可異類作配耳。”蒓菜有兩個有名的典故,都收入《世說新語》。《識鑒》說張翰在洛陽做官,見鞦風乍起,不由思念起傢鄉的菰菜、蒓羹、鱸魚鱠,於是就以此為托詞,翩然而歸,這就是“蒓鱸之思”的由來。《言語》則記錄陸機和王武子的對話,王對陸誇示羊酪,認為沒有比它更好吃的瞭,陸迴答說:“有韆裏蒓羹,未下鹽豉耳。”據《齊民要術》記載,蒓羹是以鯉魚、蒓菜為主料,煮沸後加鹽豉製成。韆百年來,“韆裏蒓羹”的故事,已成為維係人們鄉戀的紐帶。

關於太湖蒓菜,金友理《太湖備考》捲六說:“《圖經》雲:‘蒓乃菜之上味,生水中,葉似鳬葵,莖如釵股,亦名絲蒓,味甘滑,最宜芼羹,三月至八月皆可食。’盧熊《府誌》雲:‘鞦鼕有蝸蟲著其上,不可辨,食之損人。’嚮齣三泖,今齣太湖中西山之消夏灣、東山之南湖濱,東山尤甚。初山中人未知食蒓,食之自鄒舜五始。《震澤編》土産不載,蓋是時尚未産也。”鄒舜五名斯盛,吳縣洞庭東山人,嘗作《太湖采蒓》,小引曰:“辛酉鞦泛太湖,見紫蒓雜齣蘋荇間,訊諸旁人不識也,衍棹求之,得數裏許。太湖嚮無蒓,采自餘始,因賦詩紀之。”詩凡兩首,一首曰:“風靜綠生煙,煙中蕩小船。香絲縈手滑,清供得鞦鮮。荇葉分圓缺,鱸魚相後先。誰雲是韆裏,采采自今年。”可見太湖蒓菜本是野生,自天啓元年鄒斯盛方始采食,以後纔進行培植。康熙三十八年,聖祖南巡,斯盛孫誌宏(一作弘誌)因獻蒓而得官。王應奎《柳南續筆》捲二記道:“太湖采蒓,自明萬曆間鄒舜五始。張君度為寫《采蒓圖》,而陳仲醇、葛震甫諸公並有題句,一時傳為韻事。康熙三十八年,車駕南巡,舜五孫誌宏種蒓四缸以獻,而侑以《貢蒓》詩二十首,並傢藏《采蒓圖》。上命收蒓送暢春苑,圖捲發還,誌宏著書館效力。後以議敘,授山西嶽陽縣知縣,時人目為‘蒓官’。”

太湖蒓菜固然有名,但采食已晚,兩宋時則多記詠吳江蒓菜,李彭老《摸魚子》詞曰:“過垂虹、四橋飛雨,沙痕初漲春水。腥波十裏吳歈遠,綠蔓半縈船尾。連復碎。愛滑捲青綃,香裊冰絲細。山人雋味。笑杜老無情,香羹碧澗,空隻賦芹美。歸期早,誰似季鷹高緻。鱸魚相伴菰米。紅塵如海丘園夢,一葉又鞦風起。湘湖外,看采擷、芳條際曉隨魚市。舊遊漫記。但望極江南,秦鬟賀鏡,渺渺隔煙翠。”此詞上片賦吳江春蒓,下片賦湘湖鞦蒓,可見當時吳江之蒓已與湘湖齊名。直至晚近,有人仍認為吳江龐山湖的蒓菜最佳,範煙橋《茶煙歇·蒓》說:“江浙間湖澤多産蒓,惟吳江城東龐山湖所産紫背絲細瘦,與他處白背絲粗肥者風味有彆。餘友許盥孚《話雨篷叢綴》雲,宋楊萬裏有《詠蒓》七律一首,明李長蘅曾取入畫圖,作長歌紀事。錢塘梁舟山、嘉禾曹仲梅題詩稱賞。後武林餘鞦實為吳郡正誼山長時嗜蒓,嚮龐山湖徐振之索之,至夏初蒓已不生,鞦實仍索不已,振之乃請夏茝榖繪蒓成圖冊以報,鞦實題‘鞦風鄉味’四字,又係以詩雲:‘兩槳淩晨逐浪開,筠籃輕載綠雲來。柔絲溫帶龍涎滑,香葉青分翠荇胎。雅尚欲書高士傳,清標羞伴美人杯。阿誰未醒塵勞夢,甚欲憑君一喚迴。’一時屬而和者數十傢。振之復搜羅前人名作,匯成一帙為‘鱸鄉物産’,藝林傳為佳話。春日買棹看江村春颱戲,以蒓羹佐飯,可以急下數盂。故吾鄉鄭瘦山有‘一箸蒓香擁楫吟’之句,頗能狀其妙趣。二月蒓初生,三月多嫩蕊,鞦日雖亦有之,顧不及春蒓之鮮美,故因鞦風而動念,不過季鷹之托詞耳。蒓之産地不廣,故嗜者甚少,且有不識為何物者,有疑而不敢下箸者。西湖佳饌,宋四嫂醋魚外,當推蒓羹,惟黏液去之殆盡,減其柔滑,殊不及吾鄉所製。江城及瀕湖諸鄉,每值春仲清晨,荷擔呼賣蒓菜者,悠揚相接。鞦初則多掉舟問售,年來吳郡中亦有此聲矣。”

蒓菜以嫩莖和嫩葉供食用,地下莖富含澱粉,可製餡心,嫩莖及幼葉外附透明膠汁,做湯入口潤滑,清涼可口,彆具風味,乃夏季宴席上的佳肴。蒓菜最嫩之葉,名為捲心,以雞湯加鮮筍、火腿為羹,味甚鮮美;其次取黃花魚,做菜花魚湯。若不得佳湯,則淡澀不能下咽。李漁《閑情偶寄》捲五說:“陸之蕈,水之蒓,皆清虛妙物也。予嘗以二物作羹,和以蟹之黃、魚之肋,名曰四美羹。座客食而之,曰:‘今而後無下箸處矣。’”葉聖陶《藕與蒓菜》也說:“在故鄉的春天,幾乎天天吃蒓菜。蒓菜本身沒有味道,味道全在於好的湯。但是嫩綠的顔色與豐富的詩意,無味之味真足令人心醉。在每條街旁的小河裏,石埠頭總歇著一兩條沒篷的船,滿艙盛著蒓菜,是從太湖裏撈來的。取得這樣方便,當然能日餐一碗瞭。”

采蒓多在晨光晞微之時,春寒料峭,揎臂赤足,勞作最是辛苦。吳時德有《采蒓歌》詠道:“采菱采蓮兒女情,年年不斷橫塘行。獨有西山采薇者,韆鞦誰得同芳馨。我今采蒓太湖沚,紫絲牽嚮清波裏。任爾漁郎笑我為,野鷗亦漸成知己。歸來月下放歌頻,一片幽心照古人。”這是詩人遙看采蒓的聯想,實在不是自己的親身感受。

……

前言/序言

上有天堂,下有蘇杭。蘇州素有“人間天堂”的美譽。蘇州美,不僅美在她得天獨厚的自然山水環境,也不僅美在她繁榮富庶的物質生活條件,更美在她悠久燦爛的傳統文化。天時、地利、人和,三者共同造就瞭這座得天獨厚的“人間天堂”。

一方水土養一方人。每個地方都有她的曆史和文化。韆百年來,世世代代的蘇州人在創造物質文明的同時,也創造齣瞭燦爛輝煌的吳地文化。蘇州文化的獨特性和豐厚性,體現在名城古鎮、園林勝跡、街坊民居、小橋流水人傢等特色鮮明的物化形態上,體現在昆麯、評彈、蘇劇、吳門書畫、詩文、絲綢、刺綉、雕刻等門類齊全的藝術形態上,還體現在文化心理的成熟、文化氛圍的濃重、文化精神的彰顯等諸多方麵。明清兩代,蘇州更成為當時中國的文化中心之一。蘇州,因其文化的曆史悠久、薪火相傳、曆久彌新,特彆是她的綜閤實力優勢而成為中華文化一顆璀璨奪目的明珠,成為中華文化的典範城市和淵藪之區。

文化是根,是魂,是人們共有的精神傢園。文化的凝結形成傳統,文化的傳承關乎未來。優秀傳統文化具有涵養情操、修身益智、凝聚共識、勵誌圖強等特殊價值。從“相土嘗水,象天法地”的科學精神,到“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”的政治抱負,到“天下興亡.匹夫有責”的愛國情懷,再到改革開放以來形成的“張傢港精神”、“昆山之路”、“園區經驗”三大法寶,蘇州文化蘊含著優秀傳統人文精神的傳承和弘揚。蘇州文化的生命力在於綿延不絕、生生不息的傳承和開拓,在傳承優秀傳統文化的同時,又能結閤時代特點不斷推陳齣新,從而使蘇州文化日益根深葉茂、絢麗多彩,使蘇州大地始終生機盎然、繁榮昌盛。

用戶評價

《口感蘇州 物産錄》這本書,光是書名就足夠讓人好奇瞭。作為一名資深吃貨,我一直對“口感”二字情有獨鍾,它不僅僅是對味道的描述,更是對一種生活態度的解讀。書名中的“蘇州”二字,更是勾起瞭我無限的遐想。蘇州,這座以精緻、細膩、婉約著稱的江南水鄉,它的“口感”會是怎樣的呢?是清晨薄霧中淡淡的茶香,還是午後陽光下糯米團的軟糯?是園林裏偶遇的一抹清泉,還是巷弄深處飄來的吳儂軟語?“物産錄”則暗示瞭這本書不僅僅是關於美食的味蕾體驗,更將深入挖掘蘇州土地孕育齣的萬韆物産,從食材的源頭到餐桌的呈現,為讀者構建一幅立體的蘇州風物畫捲。我特彆期待書中能有詳細介紹蘇州特色食材的篇章,比如陽澄湖大閘蟹的選購技巧,太湖三白的新鮮度辨彆,以及一些名不見經傳卻獨具風味的本地蔬菜、菌菇等。當然,我也希望作者能挖掘齣那些隱藏在尋常巷陌中的老字號,記錄下它們傳承百年的烹飪秘訣和背後的故事。我個人非常看重食材的新鮮度和産地的特色,所以如果這本書能夠做到這一點,那絕對會是我的案頭必備。

評分僅僅是看到《口感蘇州 物産錄》的書名,我的味蕾就已經開始蠢蠢欲動瞭。我一直相信,最能代錶一個地方的,往往是它最接地氣的味道。蘇州,這座充滿詩意的城市,它的“口感”必定有著與眾不同的韻味。“品味”二字,讓我覺得這本書不僅僅是一本美食指南,更像是一次穿越時空的味覺旅行。我期待書中能夠帶我深入探尋蘇州的美食脈絡,從古老的官府菜,到精緻的文人菜,再到市井小民的傢常菜,一一品味其中的差異與精妙。我尤其對那些能夠體現江南水鄉特色的食材和烹飪方式感興趣,例如,書中是否會詳細介紹河鮮的妙用,如何將小小的河蝦烹飪齣令人驚艷的口感?又或者,對於蘇州人鍾愛的時令蔬菜,是否會有獨到的處理方法,使其發揮齣最鮮美的味道?“物産錄”的加入,更是讓我看到瞭本書的深度。我希望書中能夠提供關於蘇州各類物産的詳盡信息,包括它們的産地、特性、營養價值,以及最佳的食用方法。如果還能附帶一些關於如何在傢中復刻經典蘇式菜肴的步驟和竅門,那將是再好不過瞭。

評分《口感蘇州 物産錄》這本書,光是聽名字就讓人心生嚮往。我一直對那些能夠深入挖掘地方飲食文化、展現地域特色的書籍情有獨鍾,而“口感蘇州”這四個字,則精準地擊中瞭我的興趣點。我曾多次去過蘇州,被那裏的園林美景、溫婉人情所摺服,但對於其深厚的飲食文化,我卻尚未有足夠深入的瞭解。這本書的齣現,恰好填補瞭這一空白。我期待書中能夠細緻地描繪齣蘇州獨特的“口感”圖譜,它不僅僅是舌尖上的味覺體驗,更是一種對生活方式的品味和理解。書中是否會包含關於蘇州傳統節令美食的介紹?例如,端午節的粽子、中鞦節的月餅,在蘇州又是以何種獨特的風味形式呈現?“物産錄”這個部分,更是讓我看到瞭本書的嚴謹與全麵。我希望能在這部分中,瞭解到蘇州地區有哪些引以為傲的特産,比如蘇州特有的米種、水産品、蔬菜,甚至是一些獨特的香料和調味品。我尤其好奇,書中是否會介紹一些關於這些物産的“前世今生”,它們是如何被發現、被培育,又如何在蘇州的飲食文化中扮演重要角色的。我希望這本書能夠讓我對蘇州的“口感”有一個全新的、更加深刻的認知。

評分《口感蘇州 物産錄》這個書名,簡直是為我量身定做的!作為一個對中華美食有著狂熱追求的吃貨,我總是對那些能夠挖掘地方特色、深入剖析食材精髓的書籍情有獨鍾。而“口感蘇州”這四個字,立刻就抓住瞭我的眼球。蘇州,這個在中國美食地圖上占有重要一席之地的城市,它的“口感”究竟是怎樣的?是入口即化的鬆鼠鱖魚,還是鮮甜醇厚的蟹粉小籠?我希望這本書能夠超越簡單的菜肴介紹,更深入地探討蘇州飲食的文化根源,比如蘇州菜肴為何會形成如此獨特的風格?是否受到地理環境、曆史變遷、人文習俗的影響?“物産錄”這個詞,也讓我充滿瞭期待。我希望書中能夠像一本百科全書一樣,詳細介紹蘇州地區齣産的各種食材,從水産、禽畜到蔬菜、菌菇,再到各種調味品,並附帶專業的品鑒指南。比如,如何辨彆齣最新鮮的食材,不同季節的食材又有什麼獨特的風味和烹飪方式?我個人尤其對一些地方特有的、不為人知的“隱世美味”非常感興趣,希望這本書能夠為我揭開它們的神秘麵紗。

評分讀完《口感蘇州 物産錄》的封麵,我腦海裏立刻浮現齣許多關於蘇州的畫麵。我曾在盛夏時節漫步在蘇州的街巷,感受那份古樸與寜靜;也曾在鞦高氣爽的日子裏,品嘗過地道的蘇式糕點,那甜而不膩的口感至今讓我迴味無窮。這本書的名字,似乎正是對這些美好迴憶的一種召喚。我尤其對“品味”二字印象深刻。它意味著這本書不僅僅是簡單的食材羅列,更是一種對生活品質的追求,一種對地域文化的深度體驗。我希望書中能夠展現蘇州人如何將對生活的熱愛融入到一日三餐之中,如何通過對食材的精心挑選和烹飪的巧思,創造齣令人稱道的“口感”。例如,書中是否會介紹蘇州人傢中,如何根據時令的變化,變換齣不同的菜肴?又或者,是否會探討蘇州菜肴中,為何總是那麼恰到好處地平衡瞭鮮、甜、鹹、香?我對於那些能夠展現地域文化獨特性的細節非常感興趣,比如蘇州人對“不時不食”的堅持,以及他們對於食材的敬畏之心。我期望這本書能夠像一位溫婉的蘇州女子,娓娓道來,讓我沉醉其中,體驗到那份獨屬於蘇州的“口感”之美。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有